N° 17 du Canard Enchaîné – 25 Octobre 1916

N° 17 du Canard Enchaîné – 25 Octobre 1916

99,00 €

En stock

Comment Rochette s’engagea

Dans son numéro du 25 octobre 1916, Le Canard enchaîné transforme la chronique patriotique en comédie burlesque. Sous le pseudonyme Henry de la Ville-d’Avray, Maurice Maréchal raconte « Comment Rochette s’engagea » : le financier compromis, l’ancien antimilitariste Gustave Hervé et le tribun nationaliste Maurice Barrès se croisent dans une cellule de prison et rivalisent de déclarations martiales. Mais les dialogues absurdes et les quiproquos dégonflent leurs postures. Derrière la farce, le Canard dénonce la mise en scène des « héros de l’arrière », ces figures politiques et médiatiques qui s’érigent en patriotes exemplaires sans quitter le confort de l’arrière.

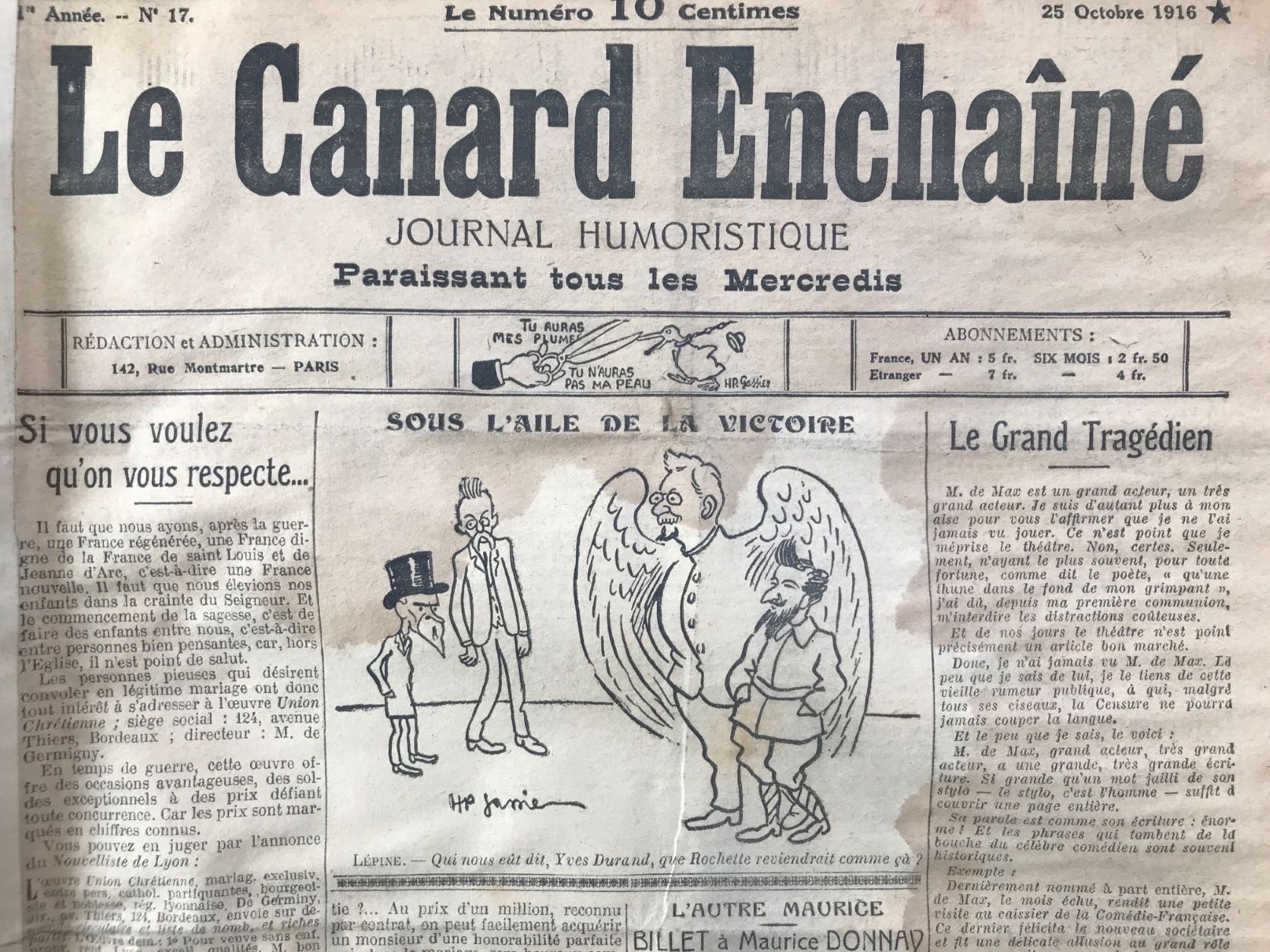

Sous l’aile de la victoire, par H-P Gassier

ancienne trace d’humidité bien visible sur l’image et présente sur les 4 pages

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Avec son article en une « Comment Rochette s’engagea », le Canard enchaîné livre l’un de ses premiers grands numéros de comédie satirique. Sous la plume d’Henry de la Ville-d’Avray (pseudonyme de Maurice Maréchal), l’hebdomadaire réunit dans un récit burlesque trois figures en vue de l’époque : le financier Louis Rochette, le tribun socialiste converti Gustave Hervé et l’écrivain nationaliste Maurice Barrès.

Le décor est absurde : une cellule de prison où Rochette reçoit un journaliste et se lance dans la confession de son « engagement ». Mais très vite, l’entretien se transforme en farce. Hervé y apparaît en patriote exalté, dispensant ses maximes, tandis que Barrès surgit sous le masque d’un simple soldat avant d’être dévoilé dans un jeu de quiproquos. Ce théâtre grotesque illustre la capacité du Canard à détourner le sérieux patriotique en comédie.

Derrière les dialogues ironiques, l’intention est claire : démolir les héros fabriqués de l’arrière. Rochette, symbole du scandale financier d’avant-guerre, ne peut soudainement devenir un patriote exemplaire ; Hervé, ancien antimilitariste radical, reconverti en apôtre de l’Union sacrée, incarne l’opportunisme idéologique ; Barrès, plume flamboyante de l’Écho de Paris, représente le nationalisme de salon, prompt à glorifier les poilus sans partager leur sort.

En rassemblant ces trois personnages, le Canard dresse un tableau grinçant de la comédie patriotique de 1916 : financiers, tribuns et écrivains se parent des vertus du sacrifice sans jamais quitter la scène de l’arrière. L’article joue sur la connivence avec ses lecteurs : tous savent ce que recouvrent ces noms, toutes les allusions résonnent avec des scandales récents ou des volte-face spectaculaires.

Ce numéro marque une étape dans l’histoire du Canard : à travers la parodie, il ne se contente plus de dénoncer la censure ou de brocarder les embusqués ; il s’attaque directement aux grandes figures médiatiques et politiques de son temps, pour montrer qu’elles aussi participent à la mise en scène d’une guerre transformée en spectacle.

L’affaire Rochette (1908-1914)

Le nom de Louis Rochette évoque l’un des grands scandales politico-financiers de la Belle Époque. Financier audacieux, spéculateur habile et parfois douteux, Rochette bâtit un véritable empire boursier en manipulant des sociétés minières et industrielles.

En 1908, une première enquête vise ses opérations, mais il bénéficie de soutiens politiques puissants. En 1912, l’affaire éclate au grand jour : des personnalités de premier plan, comme le sénateur Joseph Caillaux (ministre des Finances, puis président du Conseil), sont soupçonnées d’avoir protégé Rochette en freinant les poursuites judiciaires. L’affaire devient vite un scandale d’État, révélant les connexions troubles entre finance et politique.

En 1914, Rochette est finalement jugé et condamné à cinq ans de prison, mais il bénéficie de nombreuses remises de peine. À l’époque, son nom est synonyme de spéculation, de corruption et de collusion entre milieux d’affaires et parlementaires.

Pourquoi le Canard en 1916 ?

En convoquant Rochette au détour d’un récit burlesque, le Canard enchaîné rappelle à ses lecteurs un scandale encore vif dans les mémoires. Le financier, présenté comme jovial et « engagé », devient le symbole de ces élites compromises qui, loin du front, continuent à jouer leur rôle dans le grand théâtre patriotique. En 1916, ce clin d’œil satirique est transparent : la guerre n’efface pas les compromissions de l’avant-guerre, et le Canard se fait un plaisir de les remettre en scène.

Gustave Hervé (1871-1944)

Avant 1914 : l’antimilitariste flamboyant

Instituteur, journaliste et militant socialiste révolutionnaire, Gustave Hervé devient au début du XXᵉ siècle la figure la plus virulente de l’antimilitarisme français. Dans son journal La Guerre sociale, il multiplie les appels à l’insoumission et à la révolte contre l’armée. Ses caricatures, où il représente par exemple le drapeau français piétiné sous les bottes, lui valent plusieurs procès et une réputation sulfureuse. On parle même d’« hervéisme » pour désigner ce mélange d’antipatriotisme et de radicalisme.

1914 : la volte-face

Lorsque éclate la guerre, Hervé opère un spectaculaire retournement. Lui qui dénonçait hier encore l’armée appelle désormais à la défendre. Devenu patriote exalté, il rebaptise son journal La Victoire et célèbre l’union sacrée. Ce revirement sidère ses anciens compagnons et amuse ses adversaires, qui y voient la preuve de son opportunisme.

Pourquoi le Canard s’en amuse ?

En 1916, Gustave Hervé incarne une cible idéale pour la satire : l’ancien antimilitariste devenu apôtre du sacrifice national. Dans l’article du 25 octobre, il est mis en scène aux côtés de Rochette et de Barrès, comme un acteur d’une comédie patriotique. Le Canard souligne ainsi l’écart entre ses proclamations d’hier et son discours d’aujourd’hui.

Après-guerre

Hervé poursuivra sa dérive à droite : monarchiste dans les années 1920, pétainiste convaincu en 1940. Sa trajectoire incarne une volte-face idéologique totale, qui rend sa présence dans les pages du Canard enchaîné de 1916 d’autant plus savoureuse.

Maurice Barrès (1862-1923)

Le chantre du nationalisme littéraire

Romancier, essayiste et homme politique, Maurice Barrès est l’une des grandes plumes de la Troisième République. Académicien dès 1906, il est considéré comme le porte-parole du nationalisme littéraire. Ses romans (Le Culte du moi, Les Déracinés) exaltent la patrie, le terroir et la tradition.

Un patriote en temps de guerre

Député de Paris, il se fait, dès 1914, l’un des plus ardents défenseurs de l’Union sacrée. Dans ses articles publiés notamment dans L’Écho de Paris, il glorifie l’héroïsme des poilus et appelle sans cesse au sacrifice national. Sa plume, lyrique et enflammée, contribue à façonner une vision idéalisée de la guerre, parfois très éloignée de la réalité des tranchées.

Pourquoi le Canard le prend pour cible

En 1916, Barrès représente pour les satiristes du Canard le prototype du tribun de l’arrière : il écrit avec emphase, distribue des leçons de patriotisme, mais reste loin des champs de bataille. Dans l’article du 25 octobre, il apparaît sous les traits d’un soldat nommé « Durand », avant d’être dévoilé par Rochette. Ce travestissement burlesque souligne l’écart entre la figure officielle du patriote flamboyant et la réalité d’un écrivain mondain.

Après-guerre

Barrès restera une figure de proue du nationalisme culturel et politique jusqu’à sa mort en 1923. Mais dès 1916, pour le Canard enchaîné, il est déjà l’incarnation de cette éloquence creuse de l’arrière, idéale pour nourrir la satire.

👉 Avec Rochette, Hervé et Barrès, le Canard de l’automne 1916 brosse un trio savoureux : le financier compromis, l’ancien antimilitariste reconverti en patriote, et le tribun nationaliste. Trois figures que l’hebdomadaire enferme dans une même scène burlesque pour mieux dénoncer la comédie de la guerre vue de l’arrière.