N° 38 du Canard Enchaîné – 21 Mars 1917

N° 38 du Canard Enchaîné – 21 Mars 1917

149,00 €

En stock

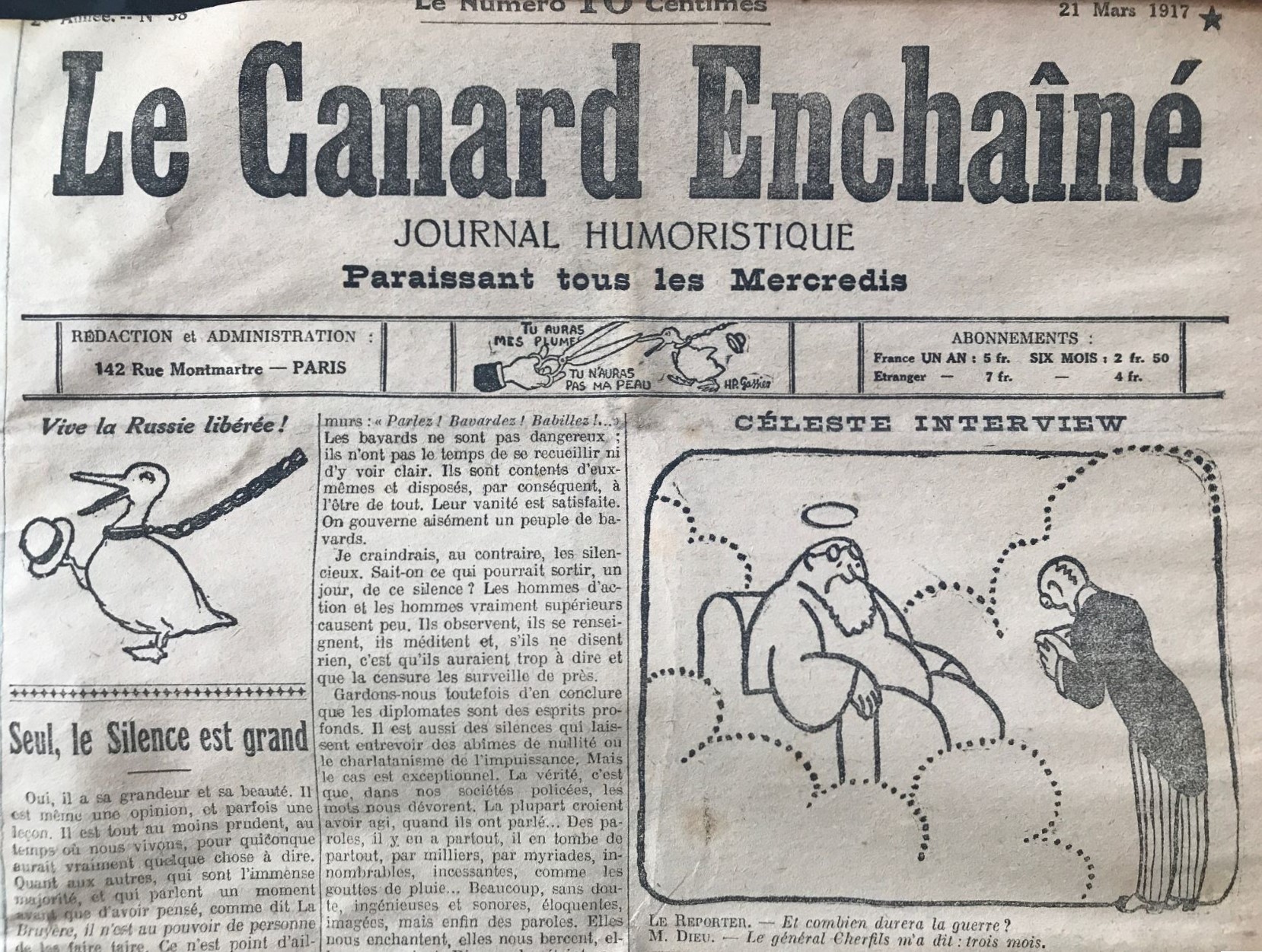

Vive la Russie libérée ! dessin de H.-P. Gassier

Numéro à marquer d’une pierre rouge, d’après Jean Egen dans – Messieurs du Canard – celui du 21 mars 1917. On y voit un canard tenant un gibus à la patte, faire un large salut. Coup de chapeau au printemps ? Pas du tout. Salut à la révolution. Un gros titre proclame : « Vive la Russie libérée ! » Le texte donne des précisions : « La révolution a triomphé en Russie : nous affirmons que nous n’y sommes pour rien. Toutefois, nous nous en réjouissons sincèrement, plus sincèrement peut-être que ceux qui le disent le plus haut. »

Mais Le Canard fait mieux. Il consacre toute sa quatrième page à un résumé de la révolution de Février. Net de tout calembour. Vide de toute plaisanterie. On se croirait dans les colonnes du Temps tant est sévère la relation des événements. Le lecteur est prévenu par un sous-titre : Ceci n’est pas de la rigolade. Belle leçon de logique : Le Canard raille et brocarde ce qui l’attriste ; il ne rit pas de ce qui le réjouit. Et c’est très sérieusement qu’il encourage l’ennemi à suivre l’exemple russe : « Ohé ! les Allemands, à votre tour ! »

Toute la vérité, dessin de Desbarbieux –

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

21 mars 1917 : Le Canard range ses calembours pour saluer la révolution russe

Il est des dates qui marquent durablement l’histoire d’un journal. Celle du 21 mars 1917, dans les colonnes du Canard enchaîné, en fait partie. Jean Egen, dans son livre Messieurs du Canard, a bien raison de parler d’un « numéro à marquer d’une pierre rouge ». Ce jour-là, le volatile satirique délaisse l’arsenal habituel des jeux de mots et des charges railleuses pour adopter une tonalité d’une gravité inédite. À la une, un canard tenant un gibus salue. Coup de chapeau au printemps ? Pas du tout. Le geste est un salut à la révolution de Février en Russie, qui vient de renverser le tsarisme.

Le gros titre claque comme une proclamation : « Vive la Russie libérée ! ». Et l’éditorial de préciser, dans un style qui tranche avec l’ironie coutumière : « La révolution a triomphé en Russie : nous affirmons que nous n’y sommes pour rien. Toutefois, nous nous en réjouissons sincèrement, plus sincèrement peut-être que ceux qui le disent le plus haut. » Difficile d’être plus clair : ici, pas de ricanement ni de distance goguenarde, mais une adhésion franche, exprimée avec cette fausse modestie typiquement canardesque.

Mais la surprise ne s’arrête pas là. Le journal consacre l’intégralité de sa quatrième page à un résumé minutieux des événements de Petrograd. Net de tout calembour, vide de toute caricature. On se croirait presque dans Le Temps tant le ton est sérieux, tant la relation des faits est dépourvue de fioritures. Le lecteur en est prévenu d’emblée par un sous-titre sans ambiguïté : « Ceci n’est plus de la rigolade ». Une profession de foi, presque.

Ce choix éditorial, exceptionnel, révèle un principe que l’on retrouvera souvent dans l’histoire du Canard : on raille ce qui attriste, on brocarde ce qui opprime, mais on ne rit pas de ce qui réjouit. La révolution russe, du moins celle de février 1917, apparaît aux yeux des rédacteurs comme une victoire de la liberté, un affranchissement des peuples opprimés. Le rire, ici, céderait le pas à l’hommage. D’où cette exhortation finale, qui sonne comme un manifeste : « Ohé ! les Allemands, à votre tour ! ».

Car le texte ne s’adresse pas seulement au lecteur français. Il est aussi tourné vers l’ennemi, dans une sorte de fraternité révolutionnaire par-delà les tranchées. L’exemple russe doit, selon le Canard, inspirer les peuples encore soumis. Le journal satirique, dans ce numéro, se fait l’écho d’une espérance qui dépasse la simple actualité : la guerre elle-même pourrait trouver une issue politique dans l’émancipation populaire.

Cette suspension volontaire du rire, cette parenthèse de gravité, a valeur de leçon. Le Canard enchaîné, qui depuis sa naissance en 1916 s’était fait une spécialité de persifler la propagande et de mettre en pièces les bourreurs de crâne, montre qu’il sait aussi se taire pour mieux souligner l’importance d’un moment. Loin d’affaiblir son identité, ce silence renforce au contraire sa crédibilité : il n’est pas qu’un amuseur, il est aussi un témoin des secousses de l’Histoire.

Et cette attitude rejaillira plus d’une fois au cours de son existence. En 1936, lors du Front populaire et des grandes grèves, le Canard saluera avec enthousiasme la poussée ouvrière, sans excès de quolibets. En 1944, à la Libération, la renaissance de la presse libre donnera lieu à des articles d’une gravité solennelle. Plus tard encore, Mai 68, le coup d’État de Pinochet en 1973, les attentats du 11 septembre ou de janvier 2015 pousseront la rédaction à réduire l’ironie à l’essentiel, parfois à la mettre entre parenthèses.

En un mot, ce numéro du 21 mars 1917 définit une règle tacite qui guidera le journal tout au long du siècle : le Canard est un journal de rire, mais pas un rire de désinvolture. Son humour n’est jamais gratuit : il vise les puissants, les hypocrites, les faussaires. Mais lorsqu’un événement incarne une victoire de la liberté, le rire cède la place à la gravité, et l’oiseau prend son envol aux côtés de ceux qui espèrent.

En saluant la révolution russe sans ironie, le Canard enchaîné s’affirme donc, dès ses premiers mois d’existence, comme bien plus qu’une feuille satirique. Il devient un acteur de la mémoire collective, un journal capable de dire quand il faut rire, et quand il faut se taire. Un drôle de volatile, certes, mais un volatile qui a très tôt compris que la satire n’est pas l’art de tout tourner en dérision, mais celui de discerner les moments où le sérieux est, en soi, une forme de respect.