N° 46 du Canard Enchaîné – 16 Mai 1917

N° 46 du Canard Enchaîné – 16 Mai 1917

89,00 €

En stock

🖋️ Maurice Maréchal, « Un grand journaliste »

Le Canard enchaîné du 16 mai 1917 s’offre une page d’anthologie : Maurice Maréchal, avec une ironie parfaitement dosée, feint de tresser des lauriers au « jeune » journaliste Gustave Hervé. Hier encore pamphlétaire rouge et violent, devenu soutien zélé du gouvernement, Hervé incarne pour le fondateur du Canard l’exemple même du renégat flamboyant. Un éloge qui tourne vite au portrait à charge.

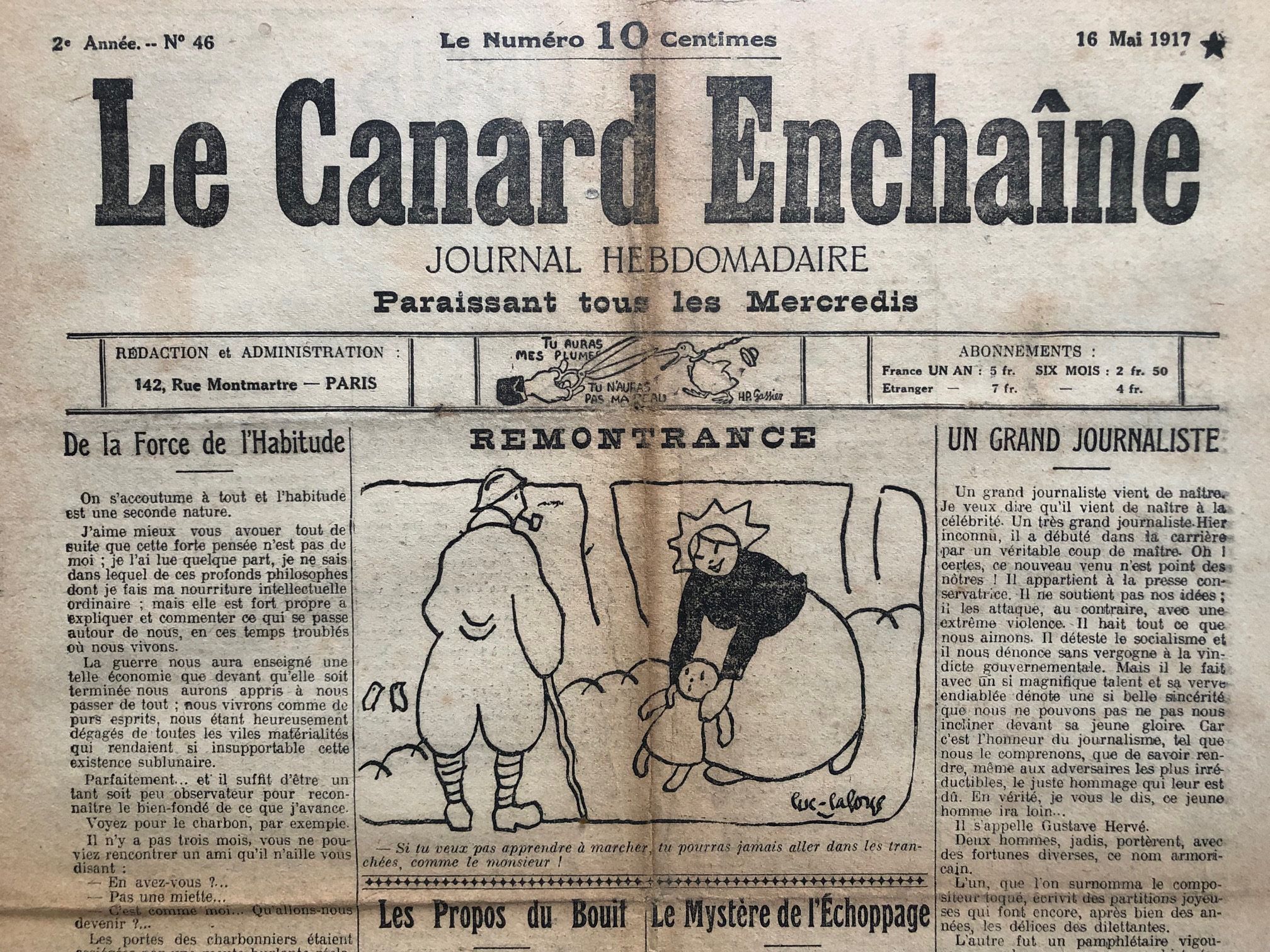

Remontrance, dessin de Lucien Laforge

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Dans cet article titré « Un grand journaliste », Maurice Maréchal joue à merveille de la rhétorique de l’éloge paradoxal. Tout commence comme un panégyrique : « un grand journaliste vient de naître », « il ira loin », « il a du talent, une belle sincérité »… Mais le lecteur du Canard n’est pas dupe : derrière ces compliments appuyés se dessine une critique impitoyable.

Le sujet est Gustave Hervé, figure fascinante et déroutante du début du siècle. Ce dernier s’était d’abord fait connaître comme pamphlétaire révolutionnaire, prônant l’insurrection contre l’armée et la patrie. Ses outrances lui valurent d’innombrables procès et même des séjours en prison. Mais, retournement spectaculaire, l’homme a peu à peu viré au nationalisme le plus ardent, jusqu’à devenir, en pleine guerre, l’un des plus bruyants défenseurs de l’union sacrée et de la discipline patriotique.

Maréchal s’empare de ce reniement avec un humour féroce. Son texte souligne le paradoxe d’un Hervé « qui hait tout ce que nous aimons », mais qu’il faut malgré tout admirer « pour sa verve endiablée ». La formule finale – « Fermez le ban ! » – scelle cette oraison ironique comme un jugement définitif : Hervé est bien un « grand journaliste », mais dans la catégorie des transfuges, des polémistes qui brûlent ce qu’ils ont adoré.

À travers ce portrait grinçant, Le Canard frappe fort. Il montre que l’indignation n’exclut pas l’humour et que l’on peut « féliciter » un adversaire tout en révélant, par la loupe du sarcasme, les contradictions de son parcours. En visant Hervé, Maréchal fustige aussi tous ceux qui, à gauche comme à droite, ont sacrifié leurs convictions sur l’autel du patriotisme guerrier.

Cet article de mai 1917 illustre l’une des grandes forces du Canard enchaîné : transformer la chronique politique en satire mordante, où l’ironie est l’arme la plus tranchante.

16 mai 1917, n°46 – Bicard [de La Fouchardière], « Les propos du Bouif »

Une semaine après avoir distribué ses étranges « cadeaux », le Bouif reprend la parole dans ses Propos du 16 mai 1917. Fidèle à son comptoir imaginaire, il refait le monde en vidant des verres, tordant les mots autant que les vérités établies. Sa force comique réside dans son langage cabossé : derrière les fautes de syntaxe et les images maladroites se glissent des vérités d’une logique imparable.

Dans ce numéro, Bicard s’en prend aux absurdités de la guerre et aux discours grandiloquents de l’arrière. Là où les tribuns en appellent à l’honneur et au sacrifice, lui rappelle avec un bon sens rugueux que les soldats n’ont pas besoin de sermons mais de vin, de repos et de reconnaissance. Sa voix ivre mais lucide ridiculise les faux héros et redonne une dignité au peuple oublié.

Georges de la Fouchardière, derrière le masque du Bouif, trouve ici un équilibre rare : faire rire des travers de son personnage tout en donnant à ses propos une portée politique et sociale. Le Bouif devient une sorte d’oracle paradoxal : ses bévues verbales révèlent plus que les discours policés des élites.

Ce texte confirme le rôle central du Bouif dans la galaxie du Canard : un chroniqueur de l’ivresse, certes, mais aussi un philosophe malgré lui, dont les « propos » donnent voix à une France populaire qui dit crûment ce que d’autres n’osent qu’insinuer.