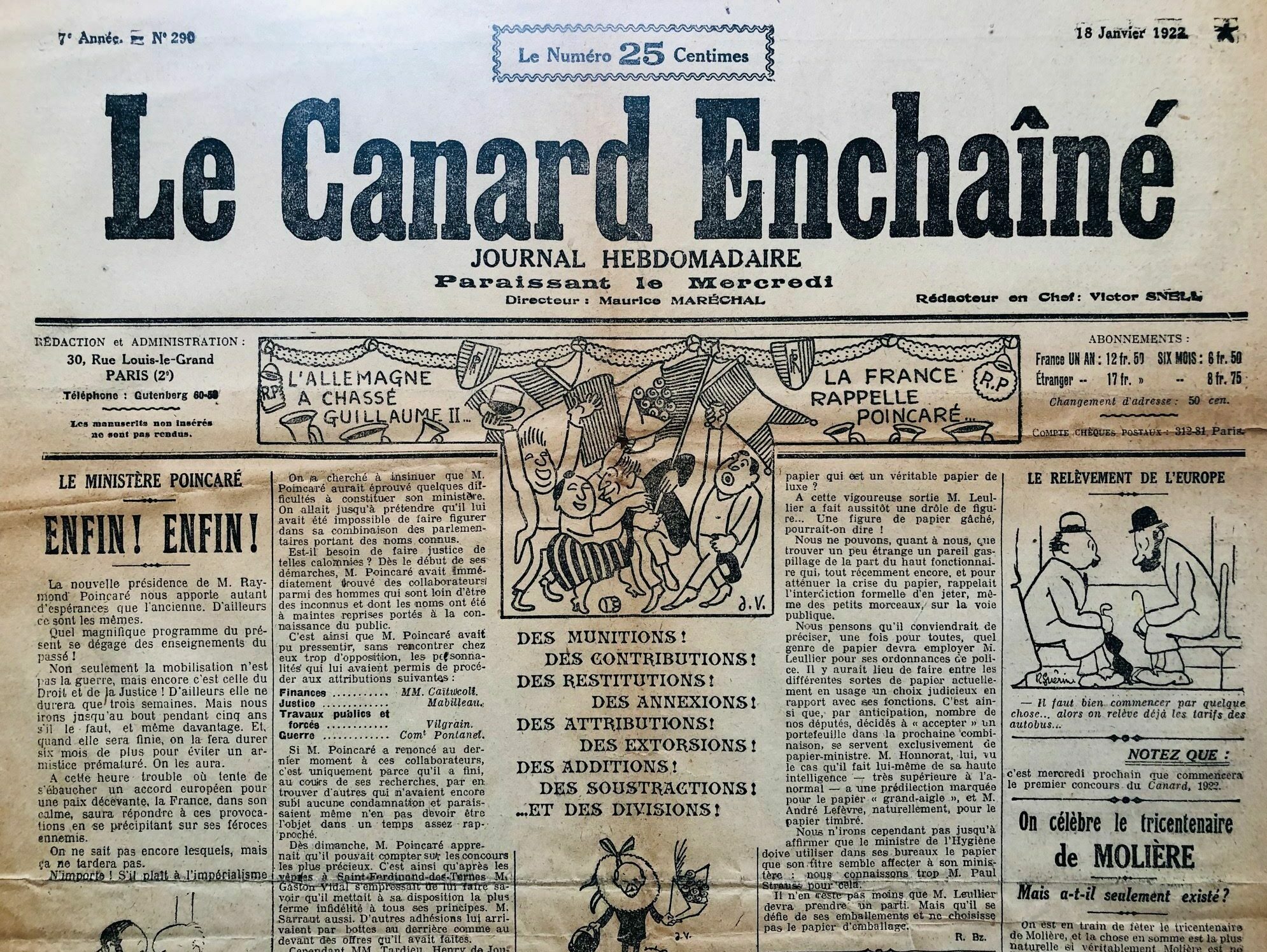

N° 290 du Canard Enchaîné – 18 Janvier 1922

N° 290 du Canard Enchaîné – 18 Janvier 1922

79,00 €

En stock

Le ministère Poincaré

18 janvier 1922 : le Canard enchaîné étrille la naissance du ministère Poincaré. En une comme en page intérieure, Maurice Coriem manie l’ironie contre ce cabinet annoncé comme une planche de salut nationale mais perçu comme une vieille soupe réchauffée. Derrière les portraits moqueurs des nouveaux ministres et la chronique « Enfin ! Enfin ! », se dessine une critique mordante de la politique de l’après-guerre, où les promesses de stabilité se heurtent à la crainte d’un conflit toujours renaissant.

Le relèvement de l’Europe, dessin de Raoul Guérin – Ainsi parla Honnorat, dessin de Sach – L’Allemagne a chassé Guillaume II, la France rappelle Poincaré…, dessin de Varé –

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

L’édition du Canard enchaîné du 18 janvier 1922 s’ouvre sur une attaque en règle du tout nouveau ministère de Raymond Poincaré. À la faveur de la chute du cabinet Briand, la droite républicaine retrouve le pouvoir et Poincaré s’installe à la présidence du Conseil avec l’image d’un homme de rigueur, censé ramener l’ordre dans une France en proie à la crise économique et à l’incertitude diplomatique. Mais pour le Canard, il ne s’agit que d’un éternel recommencement : « La nouvelle présidence de M. Raymond Poincaré nous apporte autant d’espérances que l’ancienne. D’ailleurs ce sont les mêmes. »

L’article de Maurice Coriem, titré avec un ironique « Enfin ! Enfin ! », pastiche les discours officiels qui promettent une mobilisation totale mais toujours différée. La répétition des guerres et des sacrifices, le poids des charges financières, la promesse de paix qui tarde à se matérialiser, tout est tourné en dérision. La satire insiste sur le paradoxe d’une France qui, même sans ennemis, continuerait à se préparer à la guerre « dans le plus splendide isolement ». À travers Poincaré, c’est toute la logique du Bloc national, élu en 1919, qui est visée : une politique de fermeté vis-à-vis de l’Allemagne, mais aussi une incapacité chronique à sortir de la logique de confrontation.

La charge est redoublée en page 3, où l'auteur brosse les portraits des « ministres nouveaux ». Là encore, l’ironie bat son plein : il ne s’agit pas de décrire les orientations politiques, mais d’accabler les personnalités de détails grotesques, physiques ou privés. Maurice Maunoury est « incapable d’écrire plus de trois lignes » ; Charles de Lasteyrie est comparé à un garçon de café distrait et hypochondriaque ; Albert Peyronnet, ministre du Travail, est moqué comme un inventeur de gadgets inutiles. La caricature se nourrit des travers supposés ou inventés, jusqu’à réduire ces figures de pouvoir à des silhouettes ridicules.

Historiquement, ce traitement témoigne d’une profonde défiance populaire à l’égard de la classe politique du début des années 1920. Alors que le pays sort meurtri de la guerre et que les « années folles » commencent à peine, le gouvernement promet des réformes financières et sociales, mais paraît aux yeux de beaucoup prisonnier de la rhétorique patriotique et de l’immobilisme. Le Canard, fidèle à sa vocation, détourne l’actualité ministérielle pour en révéler la vacuité : loin d’être des « sauveurs », les nouveaux responsables apparaissent comme de simples pantins.

En somme, l’édition du 18 janvier 1922 illustre parfaitement la fonction du Canard enchaîné dans la République de l’entre-deux-guerres : non pas inventer un contre-pouvoir politique, mais miner par le rire l’autorité d’un personnel jugé usé, répétitif, et incapable d’ouvrir d’autres perspectives que celles d’une paix armée. Ce double article, en une et en page intérieure, s’inscrit dans la longue tradition satirique du journal : transformer les « grands événements » en farces, et rappeler aux lecteurs que, derrière les discours graves, se cachent souvent des hommes bien petits.