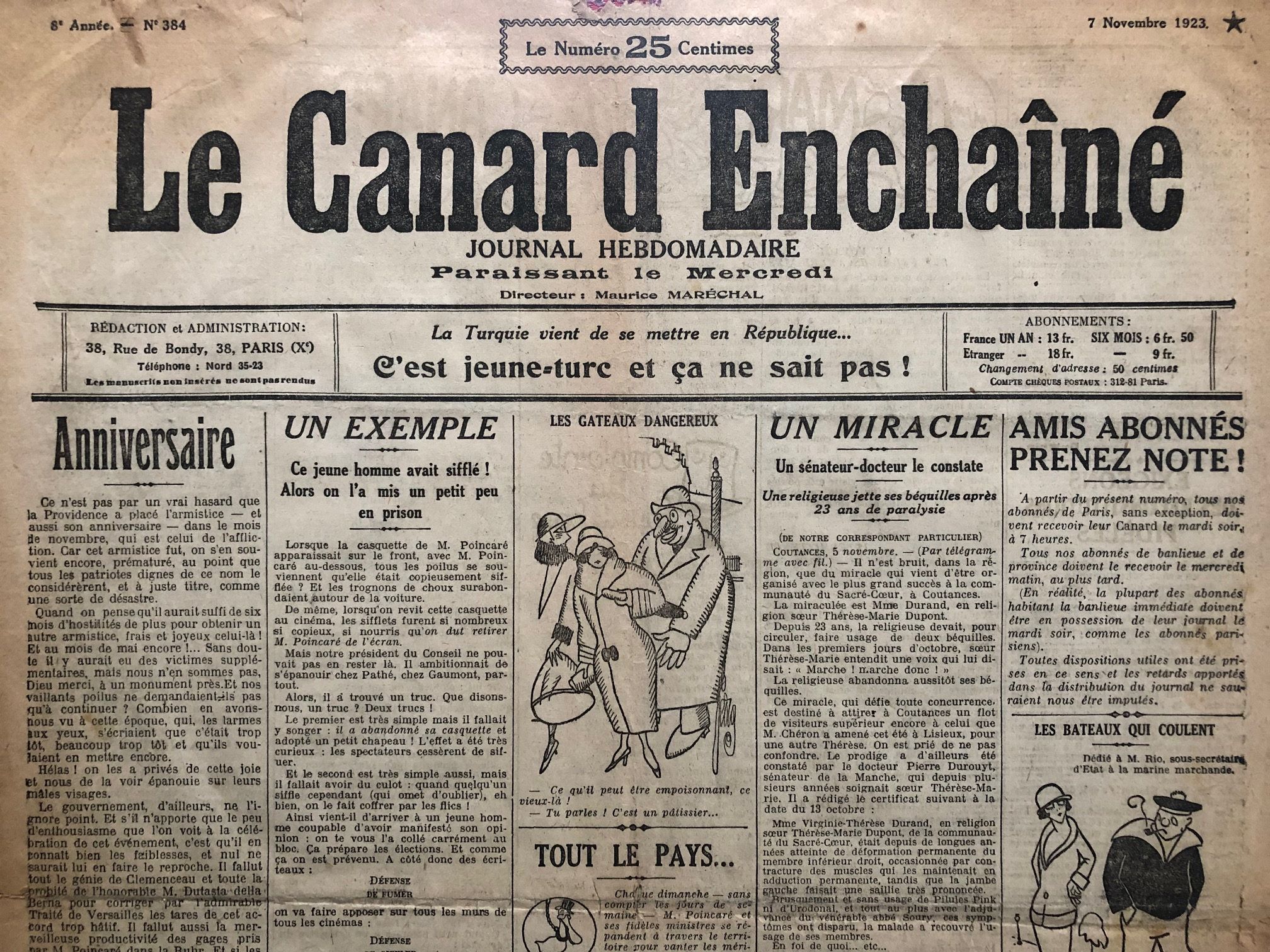

N° 384 du Canard Enchaîné – 7 Novembre 1923

N° 384 du Canard Enchaîné – 7 Novembre 1923

79,00 €

En stock

7 novembre 1923 : La “Semaine des bandits” ou la satire d’un pays gangrené par ses élites

Quand Jules Rivet tourne en dérision la corruption politique à la française

Dans Le Canard enchaîné du 7 novembre 1923, Jules Rivet imagine une France s’inspirant de la Russie pour organiser une “Semaine des bandits”. L’idée ? Mettre enfin de l’ordre dans le grand banditisme national… en incluant les juges, députés et financiers dans la rafle ! Sous couvert de fiction burlesque, l’auteur signe une charge au vitriol contre la corruption d’une République qui, dix ans après l’affaire Rochette, continue de crouler sous les scandales.

Les bateaux qui coulent, le pain à 23 sous, dessins de Dubosc –

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

L’année 1923 s’achève dans un climat de lassitude politique. Tandis que Raymond Poincaré poursuit son occupation de la Ruhr, les scandales s’accumulent à Paris. Affaires de marchés truqués, enrichissements douteux, détournements publics et combines financières rythment les unes des journaux. Le citoyen, lui, oscille entre colère et résignation. C’est dans ce contexte que Jules Rivet, chroniqueur fidèle du Canard enchaîné, publie cette fable corrosive intitulée « On organise en France une Semaine des bandits ».

Le prétexte est cocasse : après les “Semaines de l’Enfance” ou les “Semaines du Commerce”, la France aurait décidé de suivre l’exemple des Soviétiques — non pas pour éduquer le peuple, mais pour rafraîchir ses prisons. L’idée : une “Semaine des bandits” pour purger la nation de ses malfaiteurs. Dès les premières lignes, Rivet feint l’enthousiasme : “Une semaine pendant laquelle, avec le concours de la population, on s’efforcera de faire, au grand soulagement du pays, une généreuse razzia de malfaiteurs.”

Mais très vite, le trait se fait mordant. Car la chasse aux voleurs tourne à la farce : parmi les premiers arrêtés, on compte “25 députés, 17 juges, 867 hommes d’affaires, trois banquiers et deux anciens présidents du Conseil.” Autrement dit, tout le gratin de la République. Derrière la blague, la satire est limpide : les vrais bandits ne sont pas dans les bas-fonds, mais dans les hautes sphères.

L’ironie de Rivet s’inscrit dans une longue tradition du Canard enchaîné, celle qui consiste à faire rire pour dénoncer les hypocrisies du pouvoir. En feignant de prendre au sérieux la “Semaine des bandits”, il révèle la banalité du mal dans la vie publique française. Le ton faussement administratif du passage “Au Conseil des ministres” — où le ministre du Commerce s’inquiète de l’impact économique d’un trop grand nombre d’arrestations — confère à la satire un accent ubuesque.

Rivet use aussi d’un comique de répétition, multipliant les faux rapports officiels, les dépêches “de dernière minute” et les “incidents regrettables” (notamment la confusion entre honnêtes citoyens et coupables bien connus). En creux, il montre un État incapable de distinguer le crime du pouvoir, la délinquance du privilège.

Cette farce journalistique prend une résonance particulière dans le contexte des années 1920, où les affaires politico-financières ne manquent pas : scandale des Chemins de fer du Midi, malversations coloniales, spéculations sur la reconstruction, sans oublier les prévarications héritées de la guerre. La “Semaine des bandits” devient ainsi un miroir grotesque de la Troisième République, minée par les petits arrangements entre notables et industriels.

L’article est d’autant plus savoureux qu’il s’achève sur un retournement parfait : après tant d’arrestations “de bonne foi”, on découvre qu’il ne reste en prison qu’un seul véritable bandit — “le pauvre diable de braconnier”. Autrement dit, dans cette France des années folles, la justice frappe toujours les plus faibles, tandis que les puissants trinquent à la “moralité républicaine”.

Ainsi, sous le rire enlevé de Rivet se cache une leçon de lucidité : dans un pays où les dirigeants confondent la morale avec l’opportunisme, il ne reste plus qu’à instituer, non une “Semaine des bandits”, mais une “Semaine du bon sens”. En 1923, le Canard ne se contentait pas d’amuser : il tenait déjà le rôle d’une conscience nationale — grinçante, mais salutaire.