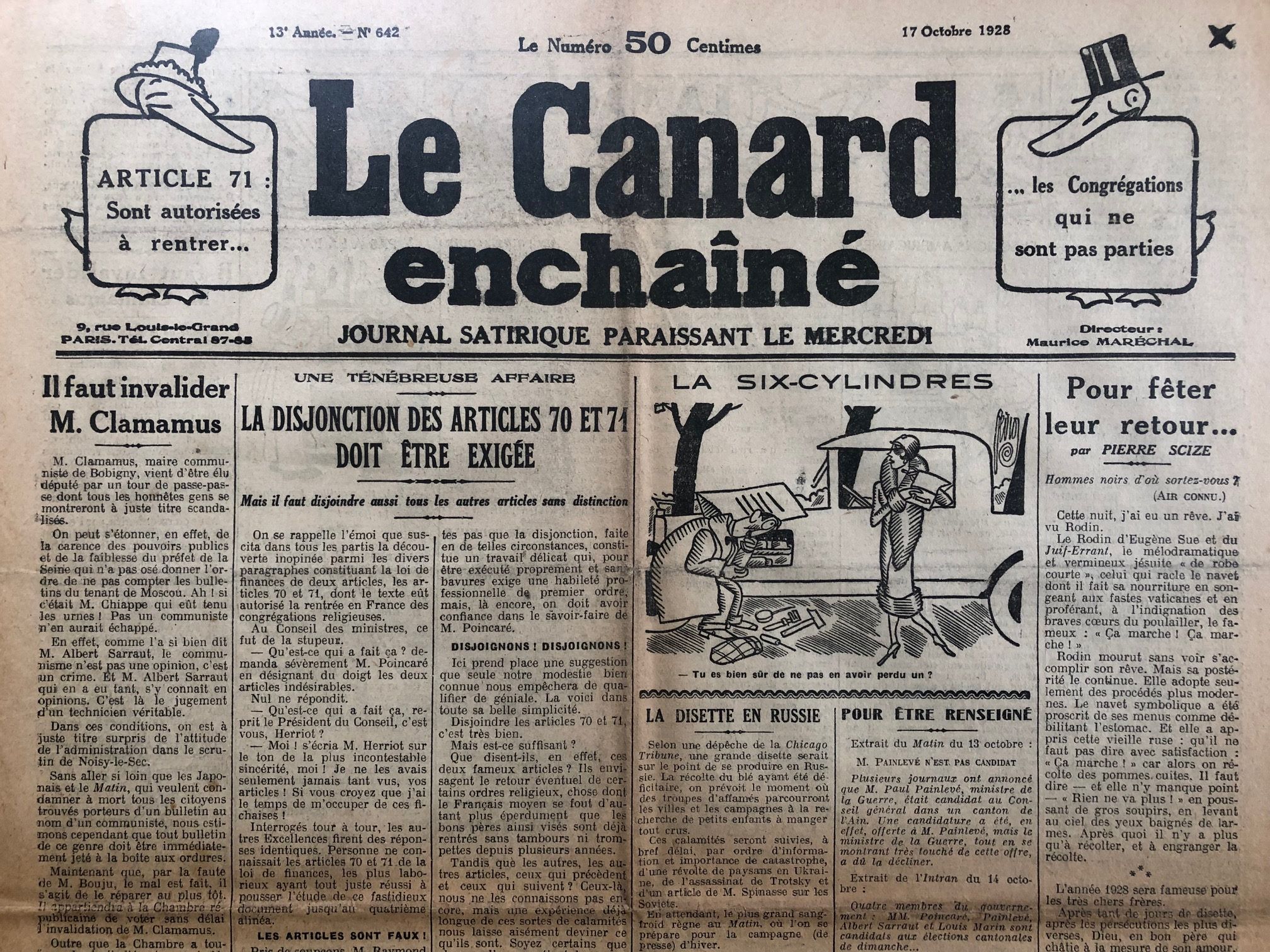

Le 17 octobre 1928, Le Canard enchaîné publie à sa une une chronique en forme d’hallucination signée Pierre Scize. Sous le titre “Pour fêter leur retour…”, l’auteur mêle satire politique, vision cauchemardesque et réquisitoire anticlérical. À travers un rêve fictif où il “voit Rodin” — non pas le sculpteur, mais le jésuite du Juif Errant d’Eugène Sue —, Scize imagine la revanche de l’Église sur la République, et le retour des “Carmes déchaussés aux pieds douteux” et des “Frères Quatre-Bras, sauveurs de l’esprit et de l’âme des jeunes Français”.

Le texte fait écho à un débat très concret : la question de la réintégration en France de certaines congrégations religieuses, partiellement autorisées à revenir sous le gouvernement Poincaré-Herriot, dans un climat de détente entre la République et le Vatican. Depuis la séparation de l’Église et de l’État (1905), puis les lois Combes qui avaient expulsé les ordres non autorisés, la France de la fin des années 1920 connaît un reflux anticlérical : la guerre a rapproché prêtres et soldats, et le catholicisme militant reprend vigueur. Scize, fidèle à l’esprit du Canard, voit dans ce “retour” un signe d’apostasie républicaine — et un danger moral.

Sa plume est d’une virulence biblique. Il dépeint la France comme une nation fatiguée, “un corps exsangue où règne le vieillard”, prête à se laisser “convaincre” par les chantres du spirituel. L’ironie du texte repose sur un mélange constant de lexique religieux et de sarcasme politique : “Dieu le veut ! M. Poincaré l’approuve et M. Coty dodeline du chef.” Sous les bénédictions de ces trois figures — Dieu, le Président du Conseil et le Président de la République —, la République laïque abdique joyeusement.

Scize s’en prend aussi à la monnaie d’échange de cette réconciliation : “Nous avons touché ce qui nous était promis.” La France, raille-t-il, a payé son indulgence religieuse par quelques têtes symboliques : celles de Charles Maurras et Léon Daudet, figures de l’Action française récemment condamnées. L’ironie est cinglante : en punissant deux monarchistes, le pouvoir s’autorise à ménager les cléricaux. Le jeu de dupes est complet : “Cher ! Obtenir de M. Daudet qu’il aille déguster son homard Thermidor à Bruxelles… voilà des avantages qu’il faut bien payer d’un tel prix.”

Mais la charge la plus redoutable vise les ordres missionnaires, accusés de spéculer sur la mort et la peur : “Ce qui paie votre rentrée, Messieurs les Pères Missionnaires, c’est l’épouvante de ces morts sans prêtre, et la suprême consolation qu’on arrache à des âmes simples.” Sous le vernis comique, le texte touche à un thème profond du Canard enchaîné des années 1920 : la dénonciation des pouvoirs de l’au-delà comme outils de domination dans l’ici-bas.

La conclusion, d’une sévérité dantesque, sonne comme une excommunication inversée :

“Ah ! qu’on voudrait donc pouvoir croire à votre éternité pour imaginer d’avance la scène de votre jugement, et voir peser à la Juste Balance vos sordides appétits, vos hypocrites discours.”

Ce n’est plus la satire d’un retour des congrégations : c’est le jugement dernier de l’hypocrisie religieuse, prononcé au nom de la République.

En 1928, la France de Poincaré prône l’ordre, la stabilité et la morale ; Le Canard enchaîné, lui, garde vive la flamme du doute. Et Pierre Scize, dans ce texte d’une modernité intacte, rappelle que derrière chaque bénédiction nationale, il y a toujours un chèque en blanc.