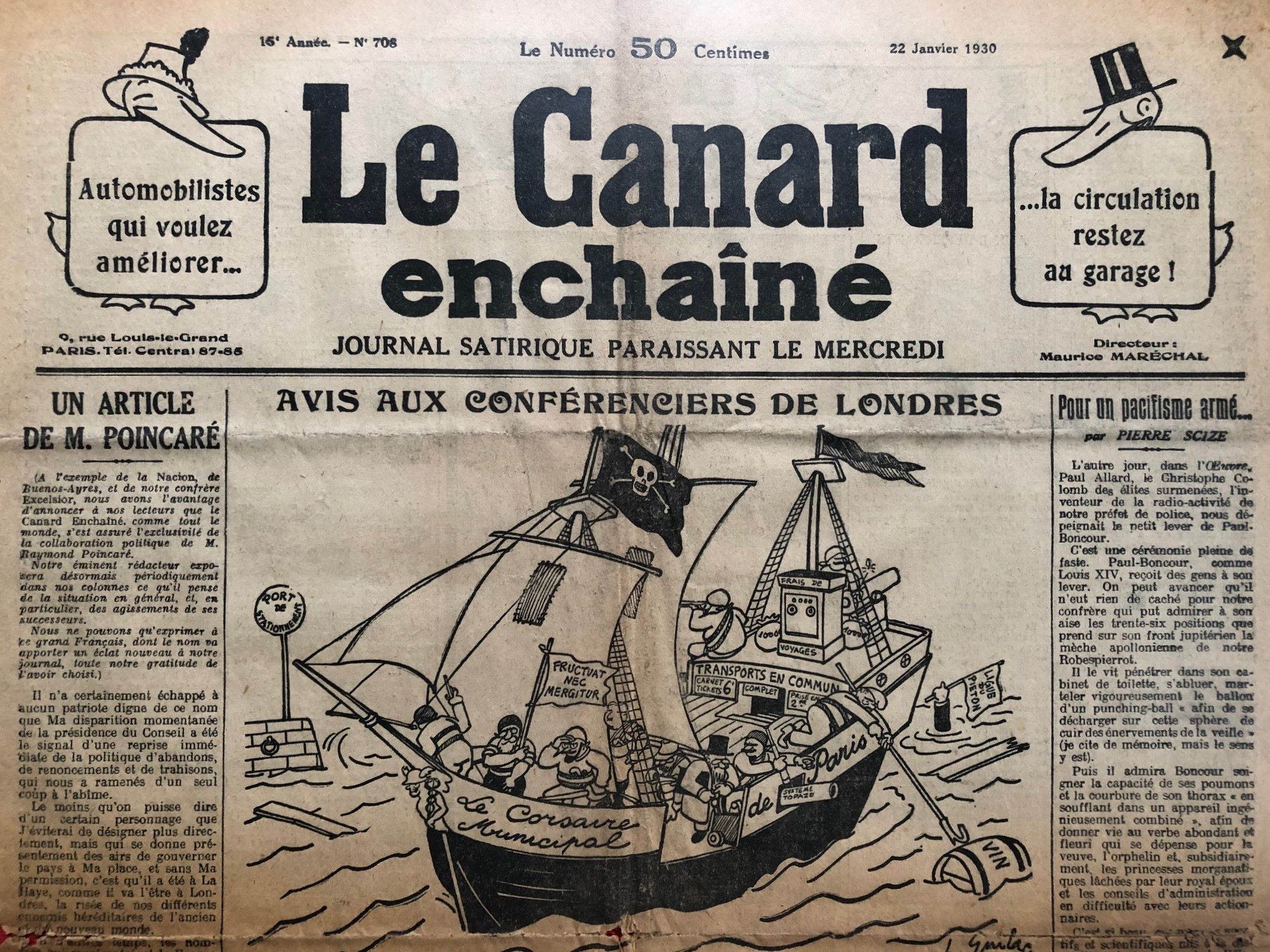

N° 708 du Canard Enchaîné – 22 Janvier 1930

N° 708 du Canard Enchaîné – 22 Janvier 1930

69,00 €

En stock

22 janvier 1930 — La prise d’Alger, ou la poésie sous perfusion

Quand Jules Rivet s’amuse du lyrisme colonial

En 1930, l’Académie française promet 4 000 francs au poète qui chantera la prise d’Alger. Jules Rivet s’en empare dans Le Canard enchaîné pour tourner en dérision cette inspiration subventionnée. Entre la comtesse de Noailles, Paul Fort, Paul Valéry et Max Jacob, le journal orchestre un feu d’artifice de vers absurdes où la colonisation devient prétexte à farce. Derrière la moquerie, un constat : en 1930, la République se rêve impériale, mais c’est la satire qui garde le dernier mot.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

La prise d'Alger

Colonisation et poésie mêlées

En janvier 1930, Le Canard enchaîné saisit à pleines plumes une occasion en or : l’Académie française vient d’annoncer la création d’un prix poétique sur… « la prise d’Alger ». Jules Rivet, fidèle chroniqueur des bizarreries officielles, s’en amuse à merveille. Derrière son ton faussement admiratif, il démonte avec élégance le ridicule de l’entreprise : faire rimer « colonisation » et « poésie », sous prétexte de célébrer un épisode de conquête vieux d’un siècle.

La décision de l’Académie, prise le 16 janvier 1930 sur proposition du diplomate et académicien Jules Cambon, entend honorer le centenaire de la prise d’Alger (1830-1930). La Troisième République, alors en pleine exaltation coloniale, multiplie les commémorations. Rivet, lui, préfère la désacralisation. « Les poètes n’ont pas besoin d’être encouragés », écrit-il : « ils font ça d’eux-mêmes, à plume que veux-tu ». L’ironie fuse : ces académiciens croient qu’un prix de 4 000 francs suffira à transformer la conquête d’un peuple en inspiration lyrique.

Rivet se plaît à imaginer les candidats « jetant leurs cheveux en arrière et prenant leurs dictionnaires de rimes ». Suit une anthologie volontairement grotesque : la comtesse de Noailles, avec ses vers martiaux – « Alger vivait, vierge et rebelle » – incarne la ferveur mondaine ; Paul Fort, « prince des poètes », transforme la guerre en chansonnette : « Dansons, mignonne ! Dansons ! ». Quant à Paul Valéry, il n’aurait encore livré qu’un brouillon absurde : « Je sens en moi mollir autour de la bouée ». Rivet feint la déférence : « Douze jeunes poètes attentifs attendaient dans l’antichambre du maître ». On croirait lire un rapport d’Académie, mais la parodie dégonfle toute prétention.

Le plus savoureux est la mention de Max Jacob, supposé lui aussi s’essayer au genre : « Arrosoir, arrosoir ! Pomme de terre ! ». Sous la moquerie, Rivet rend hommage à la liberté dadaïste : face à la pompe académique, l’avant-garde répond par l’absurde.

En 1930, la France coloniale se célèbre elle-même : l’Exposition de 1931 est déjà dans les cartons, Alger prépare ses fêtes du centenaire. Le Canard, fidèle à son antimilitarisme et à son humour laïque, s’en tient à distance. Rivet n’a pas besoin de dénoncer frontalement le colonialisme : il lui suffit d’en souligner le ridicule bureaucratique, cette propension à récompenser des odes aux canons sous couvert d’harmonie.

L’article s’achève sur une ultime pirouette : « Il faut reconnaître que tout ceci honore grandement l’Algérie et le peuple français. » Derrière l’ironie, la lucidité : c’est bien d’« eux-mêmes » que les académiciens se félicitent, transformant la conquête d’Alger en sujet d’émulation littéraire. Rivet, en bon satiriste, répond par la poésie de la dérision.

Sous sa plume, la colonisation devient un concours de vers, et la gloire impériale un concours d’absurdités. Entre Cambon, diplomate colonial, et Rivet, moqueur du Canard, deux visions de la France s’affrontent : l’une, sûre de sa mission civilisatrice ; l’autre, sceptique et rieuse, pour qui le patriotisme n’est jamais qu’un effet d’optique.