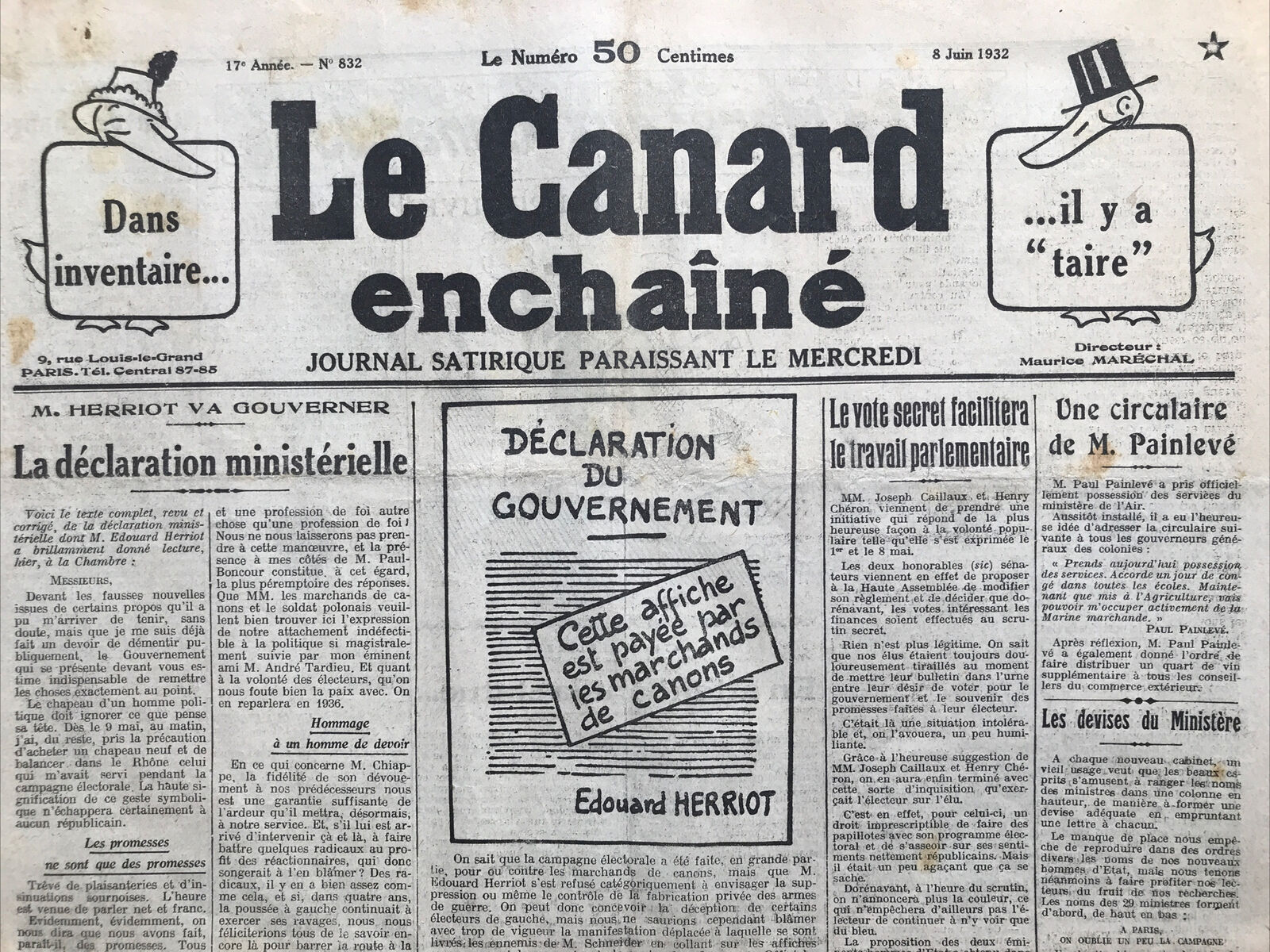

N° 832 du Canard Enchaîné – 8 Juin 1932

N° 832 du Canard Enchaîné – 8 Juin 1932

59,00 €

En stock

Dans inventaire … il y a « taire »

8 juin 1932 : Le Canard enchaîné publie la « déclaration ministérielle » d’Édouard Herriot, revue et corrigée façon satire. Derrière les formules républicaines, un vide béant : promesses creuses, lyrisme d’école, autocongratulation radicale. Le journal démonte la liturgie du pouvoir avec une ironie chirurgicale : la République parle, la France s’enfonce.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

8 juin 1932 : Le Canard enchaîné réécrit la déclaration ministérielle d’Édouard Herriot, ou la farce du radicalisme au pouvoir

Le Canard enchaîné du 8 juin 1932 s’attaque à un rituel républicain : la déclaration ministérielle du nouveau président du Conseil, Édouard Herriot, prononcée la veille devant la Chambre. Derrière un titre faussement respectueux — « La déclaration ministérielle » — le journal livre une parodie mordante du texte officiel, « revu et corrigé » par la rédaction. Tout y est : les tics de langage du radicalisme, la phraséologie républicaine, la vacuité solennelle des promesses. En une colonne serrée, Le Canard démonte la mécanique d’un discours qui prétend gouverner la France au bord du gouffre en n’affrontant rien.

Nous sommes au lendemain de l’installation du deuxième gouvernement Herriot (3 juin 1932), soutenu par les socialistes de la SFIO mais déjà menacé par la crise financière et la montée des tensions politiques. La France sort à peine de l’assassinat du président Doumer et du tumulte provoqué par le limogeage du préfet Chiappe. Le franc vacille, les caisses sont vides, la dette pèse. Mais à la Chambre, Herriot s’efforce d’incarner la continuité républicaine. Le Canard, lui, s’amuse à décortiquer ce moment d’autosatisfaction parlementaire : l’art de parler haut pour ne rien dire, l’illusion du sérieux dans un régime qui sombre dans le formalisme.

Le texte commence sur un ton moqueusement cérémoniel : « Voici le texte complet, revu et corrigé, de la déclaration ministérielle dont M. Herriot a brillamment donné lecture hier à la Chambre ». Dès la première ligne, la satire est installée : le Canard fait semblant de publier le verbatim du discours, mais chaque phrase est une caricature. Herriot y proclame vouloir « démentir publiquement » les rumeurs et « remettre les choses exactement au point » — un prélude qui, sous la plume du journal, devient un exercice d’autojustification. La promesse républicaine se transforme en répétition de promesses. « Les promesses ne sont que des promesses », titre un intertitre ironique. Tout est dit : la politique du verbe remplace la politique de l’action.

Le Canard joue sur la logorrhée du chef radical. Herriot, présenté comme un bavard impénitent, noie chaque sujet dans des circonvolutions : on y trouve les éternels « malentendus », les « insinuations sournoises », les « interprétations malveillantes ». Le ton est celui d’un professeur de morale républicaine lassé d’avoir raison. Dahl (ou la rédaction collective) en profite pour tourner en dérision les obsessions du radicalisme parlementaire : la peur du « mur d’argent » — cette vieille formule née des années 1920 —, la lutte contre les « marchands de canons », le rejet des « billevesées réactionnaires ». Herriot s’adresse à la Chambre comme à une salle de classe, et le Canard souligne ce ridicule : « Je vois, à son banc, M. Germain-Martin, qui se tord comme une baleine, et il a raison. »

Les sous-titres ajoutent une couche d’ironie. « Des canons et des munitions » : le chef du gouvernement prétend rassurer sur les intentions pacifistes de la France, tout en évoquant la nécessité d’un armement « raisonnable » — un double langage typique de l’époque. « D’un homme de devoir » : hommage à son prédécesseur Tardieu, qui se transforme en règlement de comptes à peine voilé. « L’itinéraire » : Herriot s’y décrit comme un funambule sur « un tournant dangereux », multipliant les formules creuses sur la « volonté d’indépendance » et la « fidélité aux idéaux ». Enfin, la « Conclusion » condense tout le cynisme du journal : elle se termine par une salve d’applaudissements imaginaires — « Vive la France ! Vive la République ! Vive les banques ! Vive Schneider ! À bas les ponts coupés ! » — qui résume la collusion du pouvoir politique et des intérêts économiques.

Sous la drôlerie, le constat est sévère. En 1932, la France vit une crise de régime larvée. Le bloc radical-socialiste, revenu au pouvoir, n’a plus d’idées neuves. Herriot, auréolé de sa réputation de lettré et d’humaniste, ne parvient pas à donner une orientation claire : ni rupture avec la finance, ni réforme sociale, ni politique étrangère cohérente. Le Canard le dénonce à sa manière : par la parodie du discours, il expose la faillite de la langue politique. La déclaration ministérielle, censée fixer le cap, devient un monument de verbiage creux.

En bas de page, le dessin d’Henri Monier achève le tableau : un politicien rad-soc regarde sa femme replète assise dans un fauteuil. Légende : « Un ministère radical ! Mais il va falloir descendre dans la rue ! » Tout est dit. L’élite parlementaire, engoncée dans ses certitudes, s’apprête à gouverner depuis les salons tandis que la rue gronde. Deux ans plus tard, le 6 février 1934, la prophétie se réalisera : c’est la rue qui fera vaciller la République.