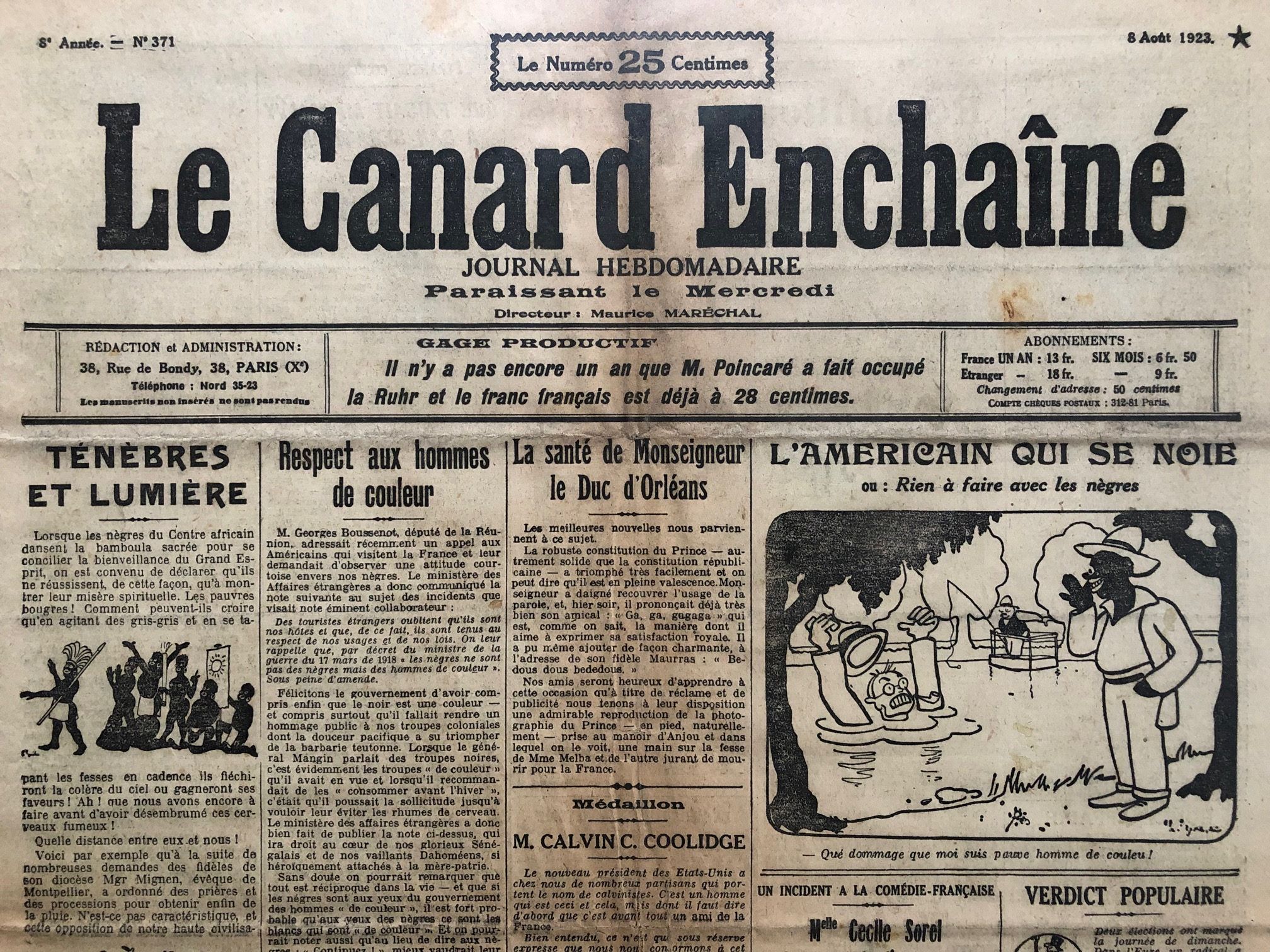

N° 371 du Canard Enchaîné – 8 Août 1923

N° 371 du Canard Enchaîné – 8 Août 1923

79,00 €

En stock

1er août 1923 : quand la prospérité tourne au vinaigre

La récolte du siècle menace les vignerons ruinés – René Buzelin décante la tragédie viticole à sa manière

En ce cœur d’été 1923, Le Canard enchaîné se penche sur une catastrophe nationale d’un genre singulier : une récolte trop abondante. Sous la plume ironique de René Buzelin, la France découvre que le vin, nectar sacré des campagnes, peut devenir poison économique. Entre caves débordantes, prix effondrés et vignerons au bord de la crise de nerfs, le gouvernement promet des « mesures énergiques ». En attendant, le Canard conseille d’« aider les viticulteurs » à sa manière : en vidant les tonneaux… par solidarité.

Tentation, premier dessin de Henri Monier dans le Canard Enchainé

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

L’été 1923 sent le raisin – et la panique. Dans son article du 1er août, René Buzelin tourne en dérision une réalité pourtant bien amère : les vignerons français croulent sous le vin, et l’abondance menace de les ruiner. Sous un titre digne d’un télégramme de crise – « L’abondance de la récolte s’annonce comme un désastre ! » – Le Canard enchaîné met en scène la tragédie d’une France viticole victime de sa propre prospérité.

Le ton est faussement grave, le vocabulaire d’une ironie feutrée : les « malheureuses populations viticoles » sont « impuissantes devant la catastrophe », accablées non par la sécheresse ou le phylloxéra, mais par le trop-plein. Buzelin s’amuse à renverser la logique : ce n’est plus la disette qui tue, mais la profusion. Les chais débordent, les prix s’effondrent, et les vignerons redoutent de « rester pleins de vin », au sens propre. En Bourgogne, écrit-il, « on ne saurait trouver un seul pouce de terrain qui ne soit envahi par une accumulation de ce genre ».

Derrière la plaisanterie perce une vraie inquiétude économique : après les années noires de la guerre et de la crise agricole, la surproduction plonge le marché dans le désordre. Les excédents de la récolte précédente n’étant pas écoulés, les négociants refusent d’acheter. C’est toute une économie rurale qui menace de s’asphyxier dans ses propres tonneaux.

Comme souvent dans le Canard de cette époque, Buzelin fait du ministre Yves Chéron – déjà cible favorite du journal – le héraut burlesque de la situation. Le ministre, explique-t-il, « pousse le premier cri d’alarme » devant cette « grave atteinte à une des branches les plus réputées de notre commerce national ». Il propose des « mesures énergiques » : une sorte de plan de soutien avant la lettre, mais tourné en ridicule. Les propositions ministérielles, si elles ne règlent rien, offrent du moins matière à satire : primes d’encouragement, concours de chansons à boire, banquets accélérés pour écouler les stocks…

Le dessin d’Henri Guilac parachève la scène : des vignerons noyés sous leurs grappes, accablés par l’excès de leur succès. L’humour visuel, comme le texte, traduit l’absurde renversement d’un pays qui voit dans l’abondance une menace et dans la modération un salut.

Au-delà de la blague, Le Canard saisit un paradoxe plus large : celui de la France des années 1920, oscillant entre relance et surproduction, entre prospérité affichée et déséquilibres structurels. L’économie viticole n’est ici qu’un miroir du pays : trop de vin, trop d’État, trop de mots pour noyer la réalité.

Et la morale du Canard – entre moquerie et patriotisme liquide – ne laisse aucun doute : si l’abondance est un désastre, « qu’on vide les tonneaux pour en conjurer les effets ». L’humour devient politique : mieux vaut trinquer que se plaindre.

En résumé, Buzelin offre un cru typiquement Canard enchaîné : un faux reportage économique qui dégénère en farce nationale. Derrière la drôlerie, une vérité grinçante : la France de 1923 découvre que l’abondance, elle aussi, peut être une malédiction.