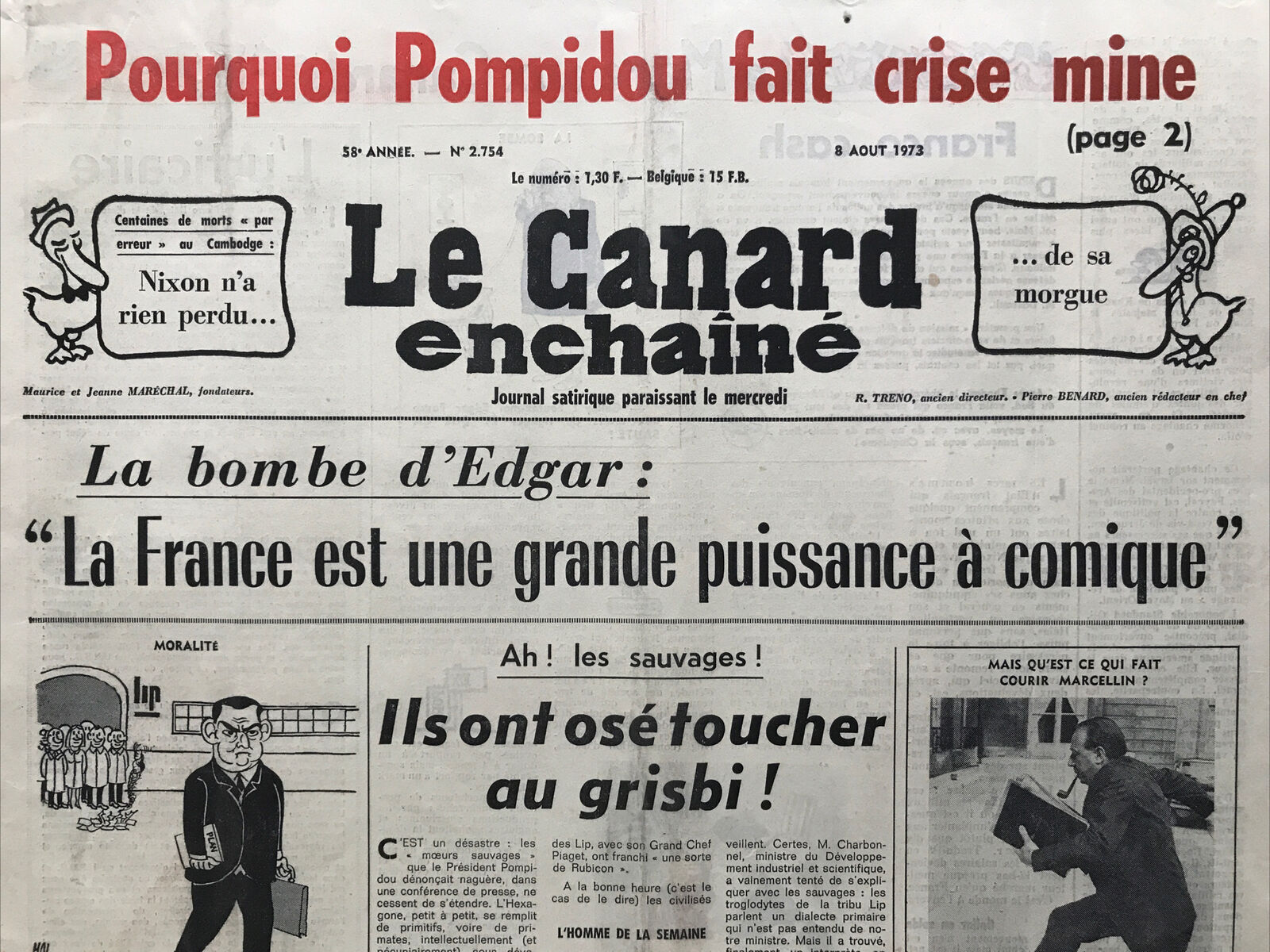

N° 2754 du Canard Enchaîné – 8 Août 1973

N° 2754 du Canard Enchaîné – 8 Août 1973

24,00 €

En stock

Ah ! les sauvages ! Ils ont osé toucher au grisbi !

La révolte « sauvage » des Lip

Août 1973. Les ouvriers de Lip, à Besançon, ne se contentent pas de défendre leurs emplois menacés : ils s’organisent, occupent l’usine et vont jusqu’à vendre eux-mêmes les montres qu’ils fabriquent pour se verser un salaire. Une audace que Gabriel Macé tourne en dérision à la une du Canard enchaîné du 8 août. Dans son article, il reprend le vocabulaire officiel — « grève sauvage », « contraception sauvage », « immigration sauvage » — pour inventer une nouvelle catégorie : la « tribu Lip ». Derrière l’ironie, une vérité s’impose : les ouvriers viennent de bousculer tout l’ordre social et industriel.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Ah ! les sauvages ! Ils ont osé toucher au grisbi !

Quand l’autogestion fait peur

Dans son papier, Gabriel Macé déploie toute la mécanique satirique du Canard. L’affaire Lip n’est pas racontée comme une lutte syndicale classique, mais comme l’irruption d’une horde primitive menaçant la « civilisation » industrielle. Le choix du vocabulaire n’est pas innocent : parler de « sauvages » ou de « troglodytes » renvoie à la peur des élites, incapables de comprendre qu’un collectif de travailleurs puisse s’auto-organiser. Ce qui choque les patrons, les ministres et la presse conservatrice, ce n’est pas l’occupation de l’usine en soi : c’est l’appropriation directe du produit et de la valeur, autrement dit le fait d’avoir osé « toucher au grisbi ».

Macé croque avec humour les efforts désespérés du ministre Charbonnel et de son interprète, Henri Giraud, polytechnicien transformé en médiateur improbable. Face à la logique limpide des ouvriers — travailler pour vivre de leur travail —, le discours technocratique se révèle inopérant. Toute la satire repose sur ce contraste : des salariés caricaturés en « tribu » parlent, en réalité, une langue de bon sens à laquelle les élites refusent de prêter l’oreille.

Le commentaire prend une dimension plus large : en 1973, dans une France encore travaillée par l’héritage de Mai 68, Lip devient un symbole d’autogestion. Le Canard souligne, derrière la parodie ethnologique, l’angoisse du pouvoir. Si cette expérience se propage, c’est tout le modèle patronal qui vacille. Macé ne se contente pas de railler les ministres : il met en évidence la fragilité de la « société industrielle », dépendante d’un ordre hiérarchique qu’un simple acte de réappropriation collective suffit à fissurer.

Sous la plume ironique du Canard, les ouvriers de Lip passent du statut de « sauvages » à celui de pionniers. Sauvages, peut-être, mais d’une sauvagerie qui invente un autre rapport au travail et à la dignité. Une leçon politique, dissimulée sous le rire.

Parfait, voici un commentaire d’environ 200 mots sur l’article signé Michel Duran, « R.A.S. (Tout à signaler) », publié dans Le Canard enchaîné du 8 août 1973.

R.A.S. (Tout à signaler)

Un film contre l’oubli de la guerre d’Algérie

Dans son article du 8 août 1973, Michel Duran salue la sortie du film d’Yves Boisset R.A.S., œuvre marquante dans le paysage cinématographique français. Après L’Attentat (sur l’affaire Ben Barka), Boisset poursuit son exploration des plaies politiques récentes, cette fois avec la guerre d’Algérie. Le réalisateur choisit un registre dépouillé : pas de vedettes, pas de glamour, mais de jeunes acteurs inconnus qui incarnent des appelés embarqués malgré eux dans une guerre dont ils ne veulent pas.

Duran insiste sur cette sobriété, gage de vérité. Le film montre sans fard la brutalité de l’armée, les brimades subies par les réfractaires, la manière dont l’institution broie les individus pour les contraindre à participer à une violence qui les dépasse. Pas de héros triomphants : seulement des jeunes hommes pris dans un engrenage absurde, oscillant entre peur, solidarité et résignation.

En saluant le travail des comédiens – Jacques Weber, Philippe Leroy ou encore Claude Brosset – Duran souligne combien ce réalisme touche le spectateur. Le Canard, par ce compte rendu, s’associe à une volonté de briser l’omerta qui entoure encore en 1973 la guerre d’Algérie, à peine dite, à peine pensée. R.A.S. devient ainsi un film nécessaire, rappelant que les blessures coloniales n’ont jamais cessé de hanter la République.