N° 2772 du Canard Enchaîné – 12 Décembre 1973

N° 2772 du Canard Enchaîné – 12 Décembre 1973

24,00 €

En stock

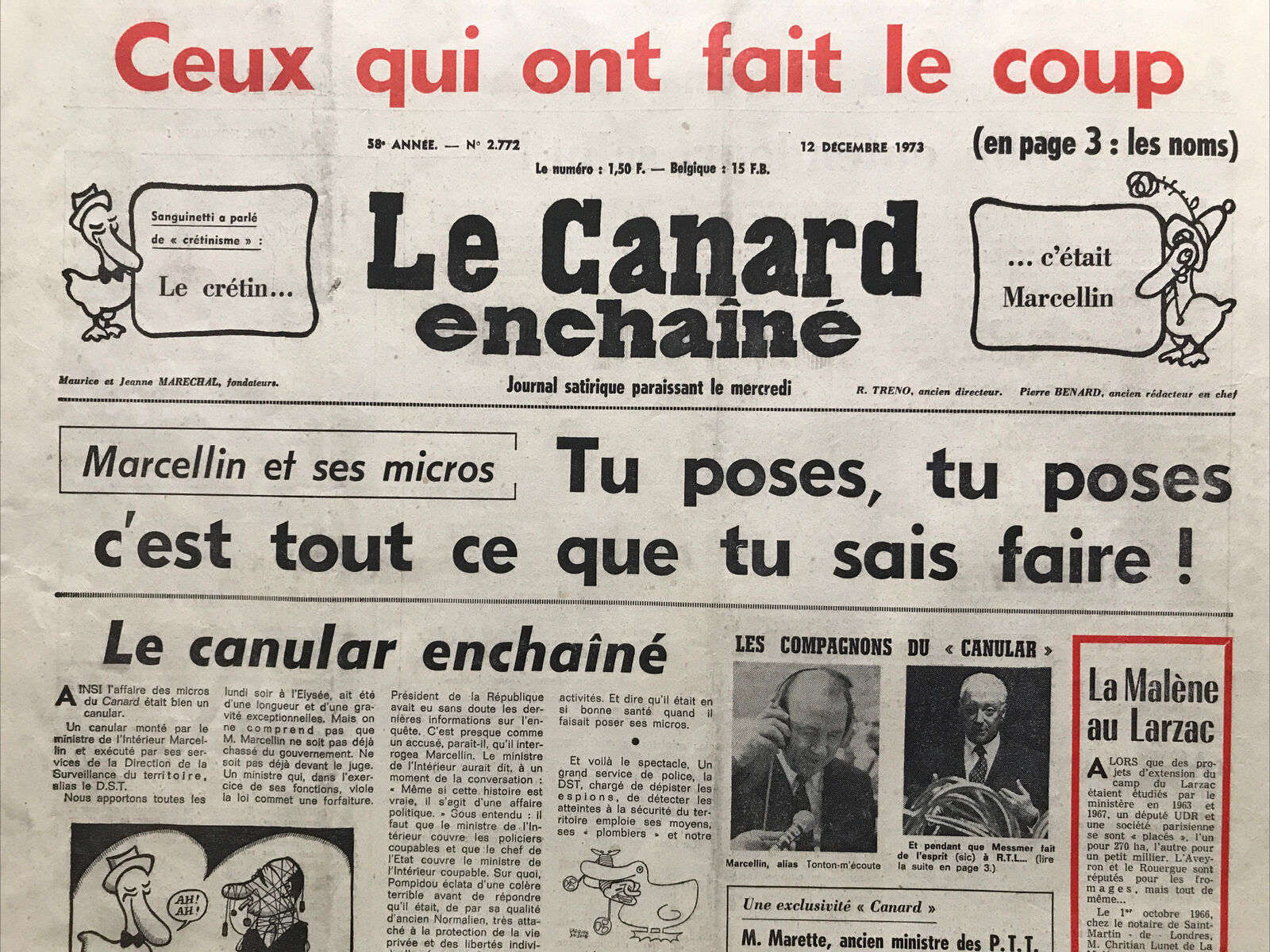

Ceux qui ont fait le coup

Sanguinetti a parlé de « crétinisme » : le crétin… c’était Marcellin – Marcellin et ses micros : tu poses, tu poses, c’est tout ce que tu sais faire ! le canular enchaîné, par André Ribaud – les plombiers de Marcellin : Des espions qui sont venus de la D.S.T., par Claude Angeli – Cinéma : Salut l’artiste, d’Yves Robert avec Françoise Fabian, Marcello Mastroianni.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Les plombiers de Marcellin : quand la D.S.T. perçait les murs du Canard

Entre satire et révélation, le scandale des micros

L’édition du 12 décembre 1973 du Canard enchaîné consacre une large place à ce qui restera comme l’un des épisodes les plus invraisemblables de la vie politique sous Pompidou : l’affaire des micros installés dans les locaux du journal. Deux plumes majeures s’y attellent. André Ribaud, dans « Le canular enchaîné », use de la satire pour ridiculiser la gestion calamiteuse du ministère de l’Intérieur, tandis que Claude Angeli, dans « Des espions qui sont venus de la D.S.T. », déroule minutieusement le récit d’une opération de barbouzes qui a tourné à la farce.

Ribaud commence par moquer le « canular » auquel certains voudraient réduire l’affaire. Un ministre de l’Intérieur, Raymond Marcellin, supposé incarner l’autorité et la sécurité de l’État, se retrouve pris les mains dans le sac. La D.S.T., censée défendre la République contre l’espionnage étranger, en est réduite à poser des micros dans les bureaux d’un hebdomadaire satirique. « Grand service de police », raille Ribaud, qui rappelle que ces services disposent de moyens colossaux et qu’ils les emploient à… espionner des journalistes. Le renversement est saisissant : au lieu de protéger la démocratie, l’État la surveille.

Le récit d’Angeli, de son côté, apporte les détails croustillants. L’opération, menée à partir de l’automne 1972, mobilise une petite escouade de « plombiers » de la D.S.T. chargés de percer, de tirer des câbles et de dissimuler des micros dans les murs des nouveaux locaux du journal, rue Saint-Honoré. Tout est planifié comme une opération militaire, avec études de terrain, repérages, réunions d’état-major. Mais la mise en œuvre s’avère tragi-comique : des agents sont surpris, des dispositifs découverts, et l’on finit par identifier nommément certains responsables, tel le commissaire Neveu, patron de la D.S.T.

À travers l’enquête d’Angeli, le lecteur découvre l’ampleur du ridicule : ces opérations, couvertes au sommet de l’État, s’apparentent davantage à des cambriolages de voyous qu’à des actions de renseignement dignes de ce nom. Les agents, qualifiés de « plombiers », deviennent des personnages de bande dessinée, pris la main dans le pot de confiture. D’autant que, malgré leurs efforts, les écoutes n’ont produit aucun scoop. Comme le souligne Ribaud, à quoi bon espionner un hebdomadaire qui publie déjà tout ce qu’il sait, et même plus ?

Au-delà de la satire, ces articles révèlent une dérive inquiétante. En installant des micros illégaux, la D.S.T. viole non seulement la loi, mais aussi les principes fondamentaux de la presse libre. Le scandale aurait pu être enterré comme un simple incident technique. Mais le Canard choisit d’exposer la mécanique, preuves à l’appui, en publiant les fac-similés des transcriptions et en donnant les noms des exécutants. C’est une manière de rendre visible ce que le pouvoir aurait voulu garder invisible : la tentation permanente de contrôler, de faire taire, de neutraliser la critique par des moyens clandestins.

Le traitement diffère chez les deux auteurs. Ribaud joue de l’ironie pour souligner l’absurdité politique : Marcellin, qui rêvait de se présenter comme le garant de l’ordre, apparaît comme un prestidigitateur maladroit, embrouillé dans ses propres filets. Angeli, lui, s’attache à l’enquête, reconstituant l’opération avec précision, jusqu’aux détails techniques. Les deux textes se complètent, l’un montrant l’effet politique – un régime transformé en machine à fabriquer des « canulars » sinistres –, l’autre exposant la réalité matérielle d’une surveillance indigne d’un État de droit.

Ce double traitement illustre la force du Canard enchaîné. Derrière l’humour et la caricature, le journal mène un véritable travail d’investigation. En publiant les noms, en retraçant les étapes de l’opération, Angeli fait œuvre de journaliste d’enquête. En tournant le tout en dérision, Ribaud empêche le pouvoir de banaliser l’affaire. Les « plombiers de Marcellin » deviennent une fable politique : celle d’un régime qui, croyant se protéger, révèle en réalité sa fragilité.

Au début des années 1970, l’affaire s’inscrit dans un contexte marqué par la montée des scandales politico-policiers, du Watergate américain aux écoutes françaises. Elle contribue à nourrir la méfiance croissante envers les institutions et renforce la réputation du Canard comme contre-pouvoir incontournable.

En somme, l’édition du 12 décembre 1973 fait plus que relater une anecdote : elle consacre un moment de vérité. La République gaullienne finissante, sous Pompidou, montre son vrai visage : celui d’un pouvoir obsédé par le contrôle, prêt à bafouer la loi pour surveiller ceux qui le critiquent. Mais en exposant ces pratiques, le Canard renverse la situation : les barbouzes deviennent ridicules, le ministre perd sa stature, et le rire devient une arme de défense de la liberté.