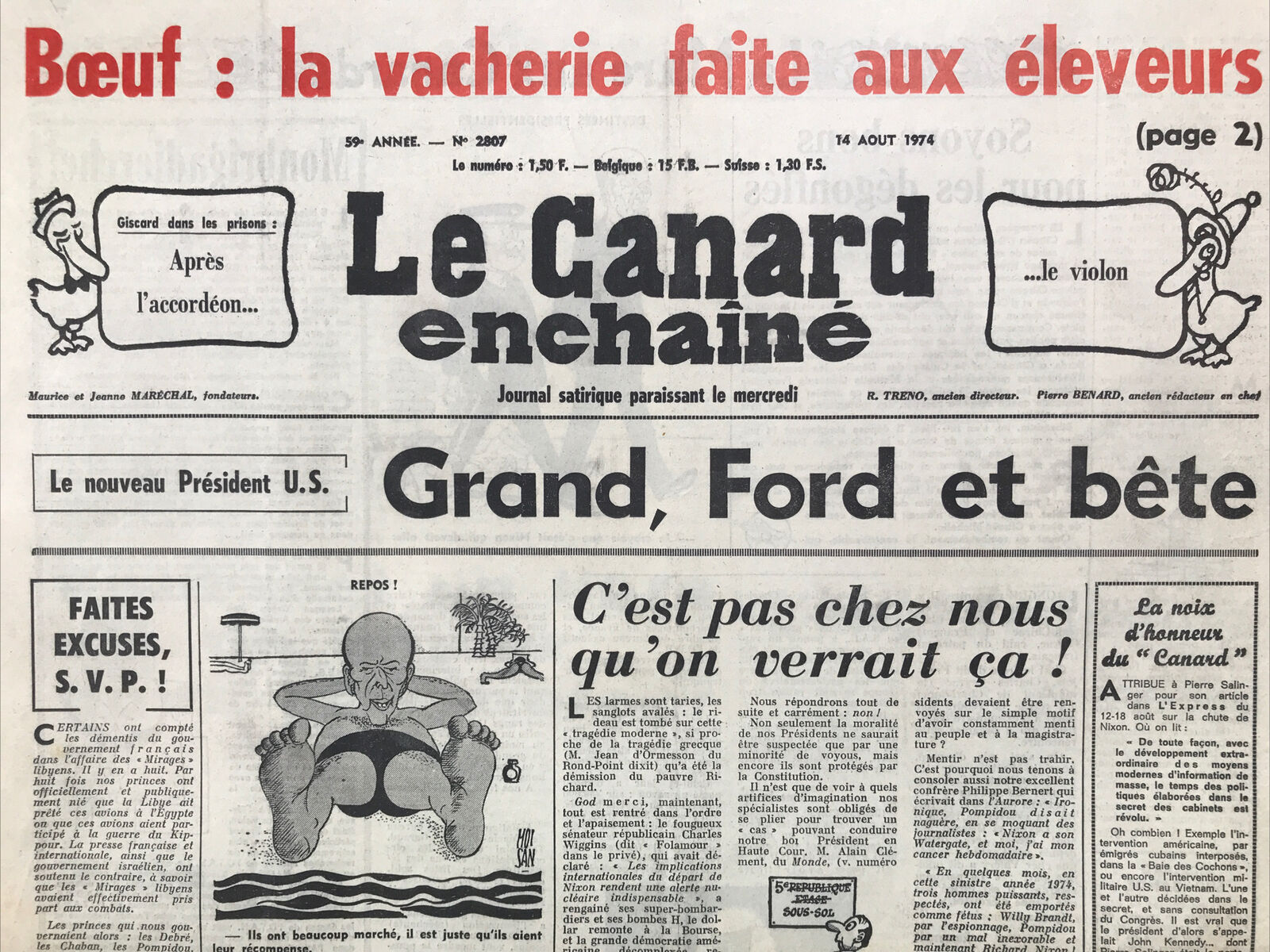

N° 2807 du Canard Enchaîné – 14 Août 1974

N° 2807 du Canard Enchaîné – 14 Août 1974

24,00 €

En stock

Le nouveau président US : grand, Ford et bête

C’est pas chez nous qu’on verrait ça ! par Gabriel Macé – Bœuf : la vacherie faite aux éleveurs- Giscard dans les prisons : après l’accordéon … Le violon – Suivez le bœuf, les nègres de nos campagnes-Ford,1 sacré laveur de vaisselle-Ford met un tigre de papier dans son moteur – L’alibi de Sadate- Canaille de Suez – choses vues en Tchécoslovaquie : l’homme à la Mustang rouge – Poubelles sur mer – Thaïlande- Laos et retour-Chypre et Corse : cessez-le-feu ! …

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

C’est pas chez nous qu’on verrait ça !

L’ironie française face au Watergate

Le 14 août 1974, Gabriel Macé signe dans Le Canard enchaîné une chronique caustique intitulée « C’est pas chez nous qu’on verrait ça ! », à propos de la démission de Richard Nixon. À Washington, la démocratie américaine a montré sa vigueur : un président compromis par le scandale du Watergate, acculé par les preuves, finit par se retirer. La presse – en particulier le Washington Post – et les institutions, du Congrès à la Cour suprême, ont joué leur rôle. Aux yeux du monde, c’est un séisme politique, mais aussi une démonstration de vitalité démocratique.

Macé, lui, choisit la voie de l’ironie. Avec un humour grinçant, il renverse la perspective : non, « chez nous », une telle chose ne saurait arriver. La France, sous-entend-il, n’a pas la même culture de transparence ni les mêmes contre-pouvoirs. Un président français, s’il se trouvait pris dans des affaires, pourrait compter sur l’opacité, la protection de la Constitution et la complicité des institutions. Le Canard souligne l’abîme entre l’idéal démocratique américain – où un président peut être contraint à quitter son poste – et la pratique française, où le chef de l’État paraît intouchable.

La satire prend la forme d’une hypothèse : que se passerait-il si, à Paris, un président se livrait à des abus comparables ? S’il ordonnait des écoutes illégales, s’il mentait effrontément en conférence de presse, s’il couvrait les malversations de son administration ? Pour Macé, l’affaire serait vite étouffée. La presse française, dominée par de « grands organes » prudents, n’oserait pas jouer les trouble-fête à la manière du Washington Post. Quant à l’opinion, elle serait invitée à « se tranquilliser », bercée par de doctes commentaires sur la « tolérance » et la « stabilité des institutions ».

Derrière la moquerie, c’est un constat amer : en 1974, la Cinquième République est construite autour d’un président au-dessus de tout. Les garde-fous – Parlement, justice, médias – sont trop faibles pour mettre en cause directement le chef de l’État. Macé pointe ainsi une différence structurelle : là où le système américain rend possible la reddition des comptes au plus haut niveau, le système français tend à protéger le sommet, quitte à sacrifier la vérité.

L’ironie se fait mordante lorsqu’il imagine un président français clamant, contre toute évidence, que « les écoutes n’existent pas », et un Premier ministre venant confirmer ce mensonge. Le lecteur de 1974, encore marqué par l’affaire des micros posés au Canard, comprend immédiatement la référence. Le journal se sert du Watergate comme d’un miroir tendu à la France : si Nixon est tombé, qu’en serait-il ici ?

La force de ce texte réside dans ce jeu de contraste. En apparence, Macé félicite la France de n’être pas exposée à de tels scandales. En réalité, il dénonce une situation inverse : une démocratie où de tels abus sont non seulement possibles, mais banalisés. Derrière l’ironie, il y a un appel à la vigilance : sans contre-pouvoirs solides, un président peut devenir inamovible, et l’opinion, résignée.

En août 1974, alors que Giscard vient tout juste d’accéder à l’Élysée après la mort de Pompidou, cette chronique prend un sens particulier. Elle rappelle que, malgré les discours de modernisation, le système politique français reste marqué par l’hyper-présidentialisme et par la fragilité des contrepoids. En comparant la France à l’Amérique, Macé invite ses lecteurs à mesurer l’écart entre les promesses de la démocratie et ses réalités.