Roland Moisan (1907-1987)

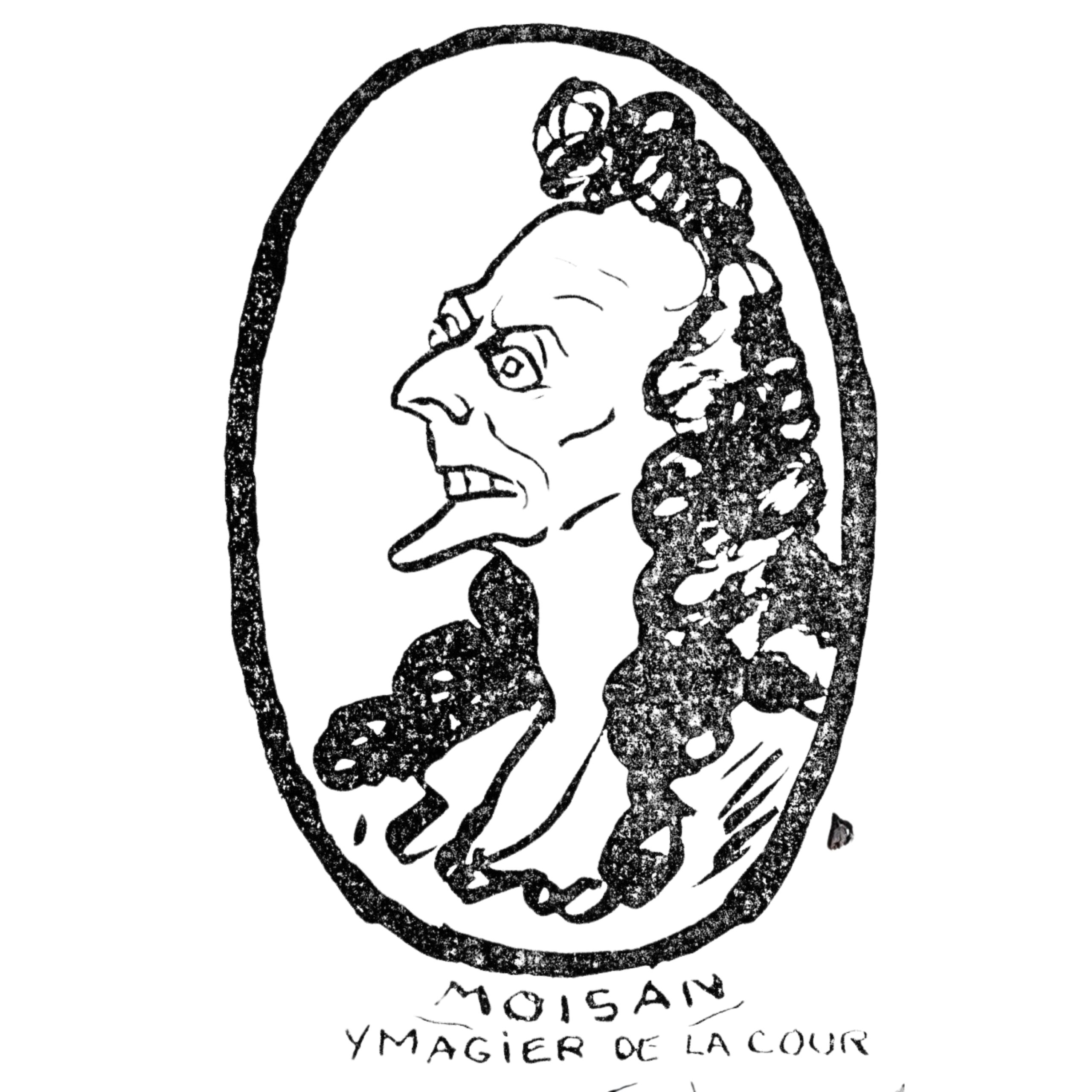

Roland Henri Honoré Moisan, dit Moisan, est né le 26 novembre 1907 à Reims et mort le 28 février 1987 à Paris. Il demeure comme l’une des grandes plumes graphiques du Canard enchaîné, où il imposa durant trois décennies un style satirique reconnaissable entre tous, notamment dans la rubrique « La Cour » qu’il illustrait chaque semaine aux côtés d’André Ribaud.

Des débuts marqués par l’art et l’aviation

Moisan passe sa jeunesse à Asnières-lès-Bourges et poursuit ses études au lycée Henri-Brisson de Vierzon. En 1927, il entre à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. À son retour du service militaire dans l’aviation à Agadir en 1931, il signe ses premiers dessins pour une revue médicale.

Il publie dès 1934 dans Le Merle blanc, journal satirique fondé par Eugène Merle pour concurrencer Le Canard enchaîné.

Une période trouble sous l’Occupation

Durant la Seconde Guerre mondiale, Moisan exerce son talent de caricaturiste dans des titres collaborationnistes tels que L’Œuvre de Marcel Déat et Le Rouge et le Bleu. Il y croise notamment Paul Rassinier, futur polémiste connu pour ses thèses négationnistes. Cette période reste une part sombre de sa carrière, comme pour plusieurs dessinateurs ayant traversé les ambiguïtés de l’Occupation.

L’après-guerre : revues satiriques et presse quotidienne

Après la Libération, Moisan se réoriente vers diverses revues politiques et satiriques. On retrouve sa plume dans Le Parisien libéré, où il contribue à la série Zoé, Carrefour éditée par le groupe Amaury. Il se taille progressivement une réputation dans la presse nationale et régionale.

L’entrée au Canard enchaîné

C’est grâce à Morvan Lebesque qu’il rejoint en 1956 Le Canard enchaîné. Il y déploie son art pendant plus de trente ans, jusqu’à sa mort. Moisan y devient incontournable : chaque semaine, son trait incisif accompagne la chronique d’André Ribaud, « La Cour », qui dépeint le théâtre politique français en le ramenant au registre des fastes monarchiques et des intrigues de palais.

De Gaulle fut sans doute son grand modèle : pendant près de dix ans, Moisan sut camper le général dans des fresques immenses, l’installant dans un univers de cérémonial ironique où sa silhouette, tantôt majestueuse, tantôt dérisoire, devint l’un des symboles visuels de la Ve République. Ribaud se souvient que « quelques semaines suffisaient pour que le visage de De Gaulle s’ajustât tout naturellement à la tête qu’il avait préparée pour Moisan ».

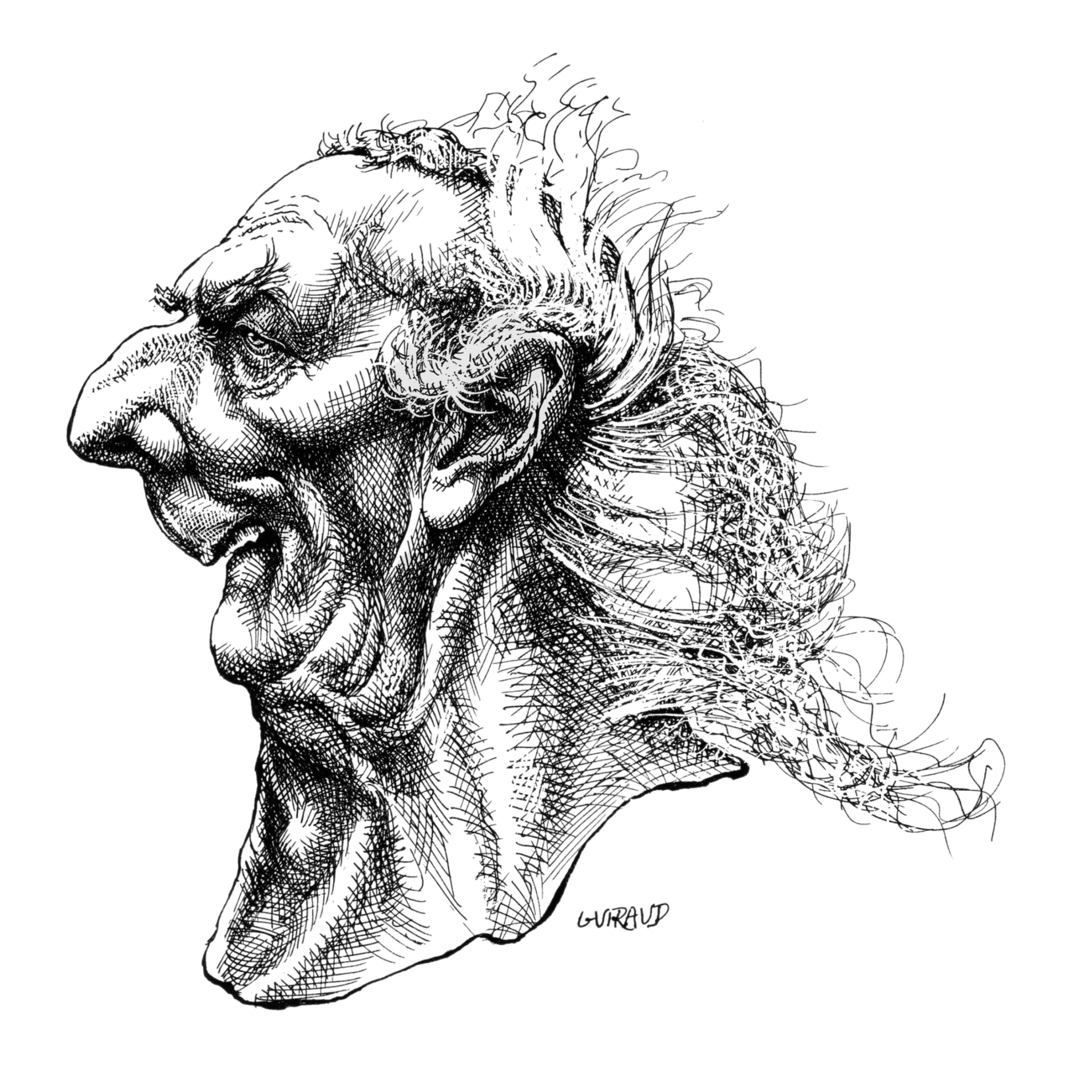

Un trait unique

Moisan recherchait l’efficacité par la puissance de l’image plus que par l’excès. S’il aimait la charge, il ne forçait pas le trait : « Supergaullien dans sa satire antigaulliste, il anticipait à peine », écrit André Ribaud. Tour à tour cruel et généreux, il dessinait des fresques immenses, polies avec patience, où la précision le disputait à l’exagération.

Ses caricatures, mélange de férocité et de poésie, imposaient des figures politiques transformées en personnages de théâtre baroque ou de commedia dell’arte.

Portrait de l’homme

Selon André Ribaud, Moisan était « un roc ». Grand, découpé comme un corsaire, il impressionnait par sa stature et son énergie. Travaillant sans relâche, il ne prenait jamais de vacances, et ne cessait de dessiner jusqu’à la fin. Ribaud le décrit comme un homme de passions, à la fois exigeant et généreux, orageux et fidèle. S’il méprisait les compromissions, il se jetait tout entier dans son œuvre, d’une rigueur artisanale et d’une vitalité jamais démentie.

Dans les dernières années, il continua de croquer l’actualité avec la même verve, visant tour à tour Pompidou, Giscard ou Mitterrand, mais sans jamais retrouver le modèle aussi inspirant que fut De Gaulle.

La fin

À 79 ans, Moisan, déjà affaibli, refusa les soins médicaux lors d’un malaise. Deux jours plus tard, il s’éteignait à Paris le 28 février 1987. Moins de deux mois après Lap, autre dessinateur historique du Canard, le journal perdait une nouvelle figure tutélaire de sa rédaction. Il fut inhumé à Sault-Marchais (Yvelines).

Héritage et postérité

Moisan laisse une œuvre considérable, qui fit de lui un pilier du Canard enchaîné. Ses dessins, reconnaissables entre mille, continuent de marquer l’histoire de la caricature politique française.

En 2007, pour le centenaire de sa naissance et les vingt ans de sa mort, une grande rétrospective intitulée « Que dit le volatile ? » fut organisée aux Archives nationales. Plus récemment, en 2022, les Archives départementales du Cher consacrèrent une exposition à ses caricatures de la guerre d’Algérie sous le titre « La Guerre barbaresque ».

👉 Ainsi, Moisan apparaît comme un dessinateur au trait monumental, dont la carrière épouse les contradictions de son époque mais qui, au Canard enchaîné, a trouvé le lieu où exercer son art de la satire graphique avec la plus grande liberté.

(…) Moisan, l’artiste, est fasciné par le grotesque. Il le trouve dans le monde politique. Ses études terminées, il essaie très honnêtement de peindre des bords de Seine, des assiettes de pruneaux, des demoiselles sortant du bain. Mais sa main revient instinctivement aux formes burlesques et aux visages grimaçants. Alors, il se décide à devenir Moisan. Il le devient d’abord au Merle blanc. Il persévère à Carrefour et au Parisien libéré. Un jour qu’il expose à Nice des dessins qu’il a faits sous l’Occupation, Treno entre dans ‘la galerie et découvre ce qui se fait de plus féroce en caricature. Il est immédiatement séduit.

La IVe République agonise. On sent déjà bouger le fœtus de la Ve. Les « mecs » qui veulent prendre le pouvoir et ceux qui ne veulent pas le lâcher se dévorent entre eux. Le Canard décrit le carnage. Plairait-il à Moisan de peindre, chaque semaine, l’affreux « mélange d’os et de chair meurtris » ?

Moisan répond que ce sera un plaisir pour lui et vient s’installer rue des Petits-Pères. Nous sommes en 1956. C’est une date dans l’histoire du Canard. Ça va même compter dans l’histoire de France. Deux ans plus tard, en effet, la main de Moisan s’abat sur de Gaulle.

Jamais ses aïeux n’ont forgé enclume aussi mahous. Tous les vendredis, il met le général à chauffer. Tous les lundis il le sort du four et le martèle avec entrain pour le transformer en César, en poilu, en coq, en sous-marin, en Dieu, en diable, en cow-boy, en hippy, en C.R.S., en chef de gare, en homme-sandwich, en Notre-Dame de Fatima. Et naturellement en Roi-Soleil, Il ne met pas moins de cœur à marteler sa cour et sa basse-cour. Comme on dit d’un personnage ou d’un destin grandiose qu’ils sont shakespeariens, on dira de la Ve République et de son roi qu’ils furent moisanesques.(…)

Messieurs du Canard, p. 259-260, par Jean Egen – Stock –