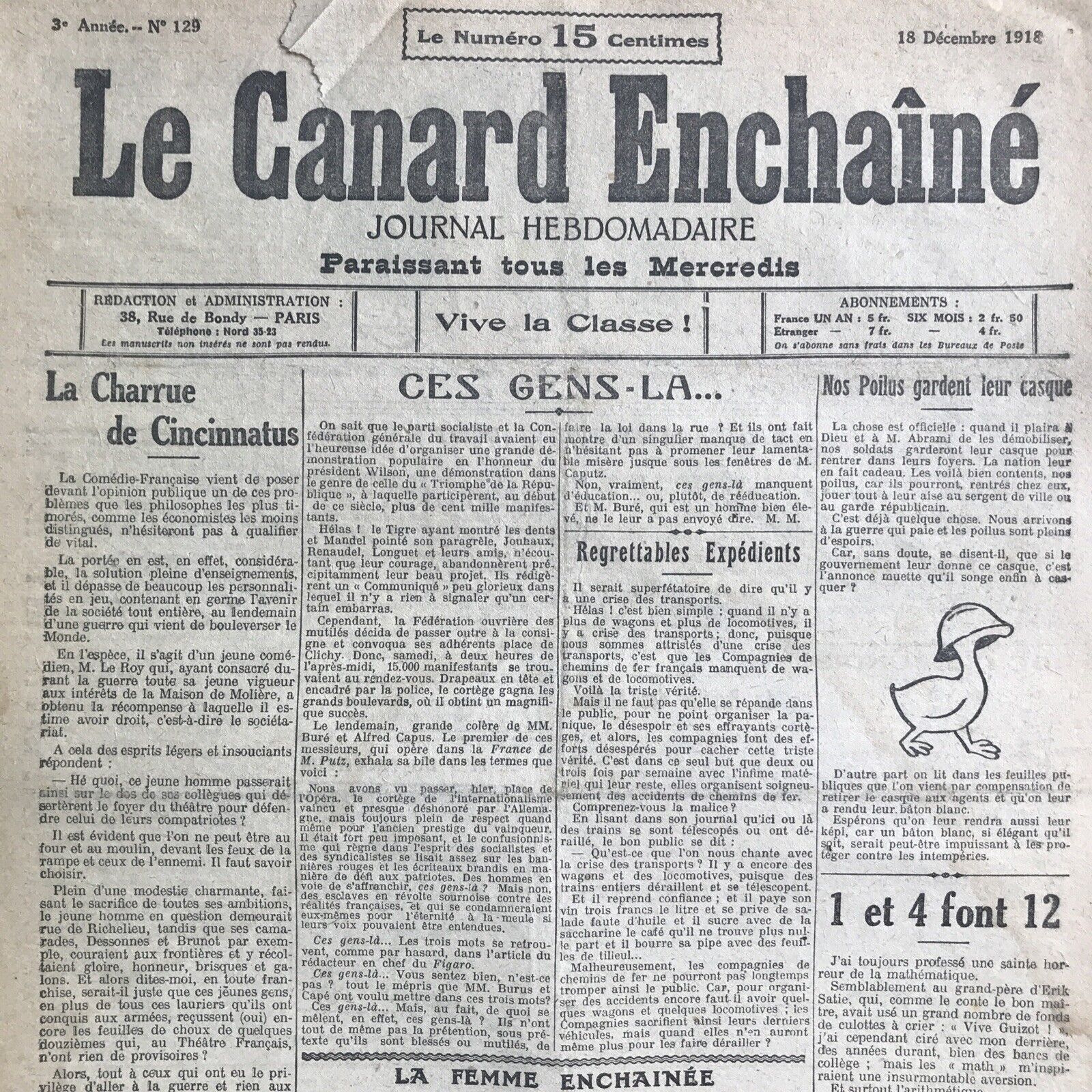

N° 129 du Canard Enchaîné – 18 Décembre 1918

N° 129 du Canard Enchaîné – 18 Décembre 1918

89,00 €

En stock

Ces gens-là…

En décembre 1918, la grande fête populaire promise pour saluer la victoire se heurte… aux vieilles querelles françaises. Maurice Maréchal, plume acérée du Canard, s’en prend aux « gens-là » : les socialistes et syndicalistes, conspués par la presse bourgeoise pour avoir tenté une manifestation ouvrière. L’occasion d’un portrait au vitriol d’une République qui sait célébrer la paix, mais pas ses travailleurs.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Dans l’article « Ces gens-là… », publié le 18 décembre 1918, Maurice Maréchal règle ses comptes avec une hypocrisie bien française : on invite le peuple à fêter la victoire, mais gare à lui s’il ose se montrer trop bruyant ou trop nombreux.

Le contexte est celui de la visite du président américain Woodrow Wilson, attendu en France comme l’homme de la paix. Socialistes et syndicalistes, flairant l’occasion d’une démonstration de masse, organisent une grande manifestation populaire en son honneur. Le projet est ambitieux : plus de cent mille personnes sont prêtes à défiler. Mais voilà : Clemenceau, « le Tigre », ne veut pas de cette démonstration. Mandel, son fidèle collaborateur, veille au grain. Résultat : la gauche se déchire, hésite, recule… et l’événement tourne court.

Maréchal ne s’attarde pas sur l’échec en lui-même. Ce qui l’intéresse, c’est la manière dont la presse bourgeoise – et notamment Le Figaro – s’empare de l’affaire. On y lit sous toutes les coutures l’expression méprisante : « ces gens-là ». Les ouvriers, les mutilés de guerre, les syndiqués, tous ceux qui ont pourtant donné leur sang et leur sueur, se voient relégués dans une catégorie à part. Des « gens-là » indésirables, suspects, incapables de célébrer dignement la République.

Le trait est d’autant plus mordant que Maréchal rappelle le contraste : ces mêmes ouvriers qu’on rejette sont les héritiers des bataillons rouges, des patriotes de 1792, de ceux qui, bayonnettes au canon, avaient sauvé la République. Mais en 1918, il semble qu’il n’y ait plus de place pour eux dans le récit glorieux. Trop populaires, trop remuants, trop peu présentables pour l’Arc de Triomphe.

Maréchal ne cache pas son indignation : réduire ainsi une partie du peuple à « ces gens-là », c’est trahir l’esprit même de la victoire. Car la guerre, rappelle-t-il, n’a pas été gagnée par les salons feutrés ni par les beaux discours, mais aussi par ces ouvriers, mutilés, syndiqués, qui ont payé le prix fort.

Avec sa verve ironique, il montre l’abîme qui se creuse déjà, un mois après l’armistice, entre une République triomphante et un peuple relégué au rang de spectateur. « Ces gens-là », écrit-il, n’ont pas fini de hanter la scène politique française. Et la bourgeoisie, en les stigmatisant, prépare déjà les désillusions de l’après-guerre.

La femme enchainée

La République, sous les traits de Marianne, se trouve souvent représentée par les dessinateurs du Canard ; mais elle est toujours absente, exilée. Marianne accueille le président Wilson en 1918 entre deux rangées de policiers : « M. le président, veuillez m’excuser, je vous aurais reçu autrement que cela si j’étais aussi en République », lui fait dire le dessinateur Lucien Laforge dans ce numéro du 18 décembre. Martin, Laurent. « Le Canard enchaîné, un « objet politique mal identifié » », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. no50-2, no. 2, 2003, pp. 73-91.

Décembre 1918 : les promesses déjà trahies

Quand le Canard démonte les illusions de la paix

Dans son numéro du 18 décembre 1918, Le Canard enchaîné publie un article en une, sobrement intitulé « Mauvais exemple ». Nous sommes dans les premières semaines de l’après-guerre, un moment d’euphorie mais aussi d’incertitude. La victoire des Alliés ne laisse aucun doute, mais la manière dont ils entendent gérer cette victoire suscite déjà des critiques.

Le Canard, fidèle à son rôle de trouble-fête, choisit d’insister sur le décalage entre le discours officiel et les actes. On parle de paix universelle, d’un monde nouveau garanti par des institutions internationales ; mais sur le terrain, la logique de force continue de dominer. Les vainqueurs, loin de se montrer magnanimes, multiplient les signes de domination : occupations, exigences financières, volonté d’imposer une paix punitive.

Le « mauvais exemple » pointé par le journal, c’est celui d’un ordre international qui reproduit les logiques mêmes de l’impérialisme et du militarisme contre lesquels on prétend lutter. L’ironie naît de ce paradoxe : les grandes puissances parlent au nom de la justice, mais leurs gestes rappellent étrangement ceux qu’elles reprochent à l’ennemi vaincu.

Cet article illustre une des forces du Canard enchaîné : refuser la complaisance au moment où l’opinion, soulagée par la victoire, serait tentée d’adhérer sans réserve aux proclamations officielles. Au lieu de célébrer béatement, l’hebdomadaire préfère poser la question qui dérange : la paix qu’on prépare n’est-elle pas déjà compromise ?

Ce scepticisme, teinté d’humour, prend une valeur prophétique. On sait, avec le recul, combien le traité de Versailles et ses conséquences nourriront de nouvelles tensions, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Dès décembre 1918, Le Canard capte cette contradiction et choisit de la tourner en dérision.

Avec « Mauvais exemple », le journal affirme une ligne éditoriale qui marquera toute son histoire : ne pas céder aux enthousiasmes faciles, mais chercher dans chaque victoire la graine d’un futur désastre… et la pointer du doigt, sourire en coin, plume à la main.