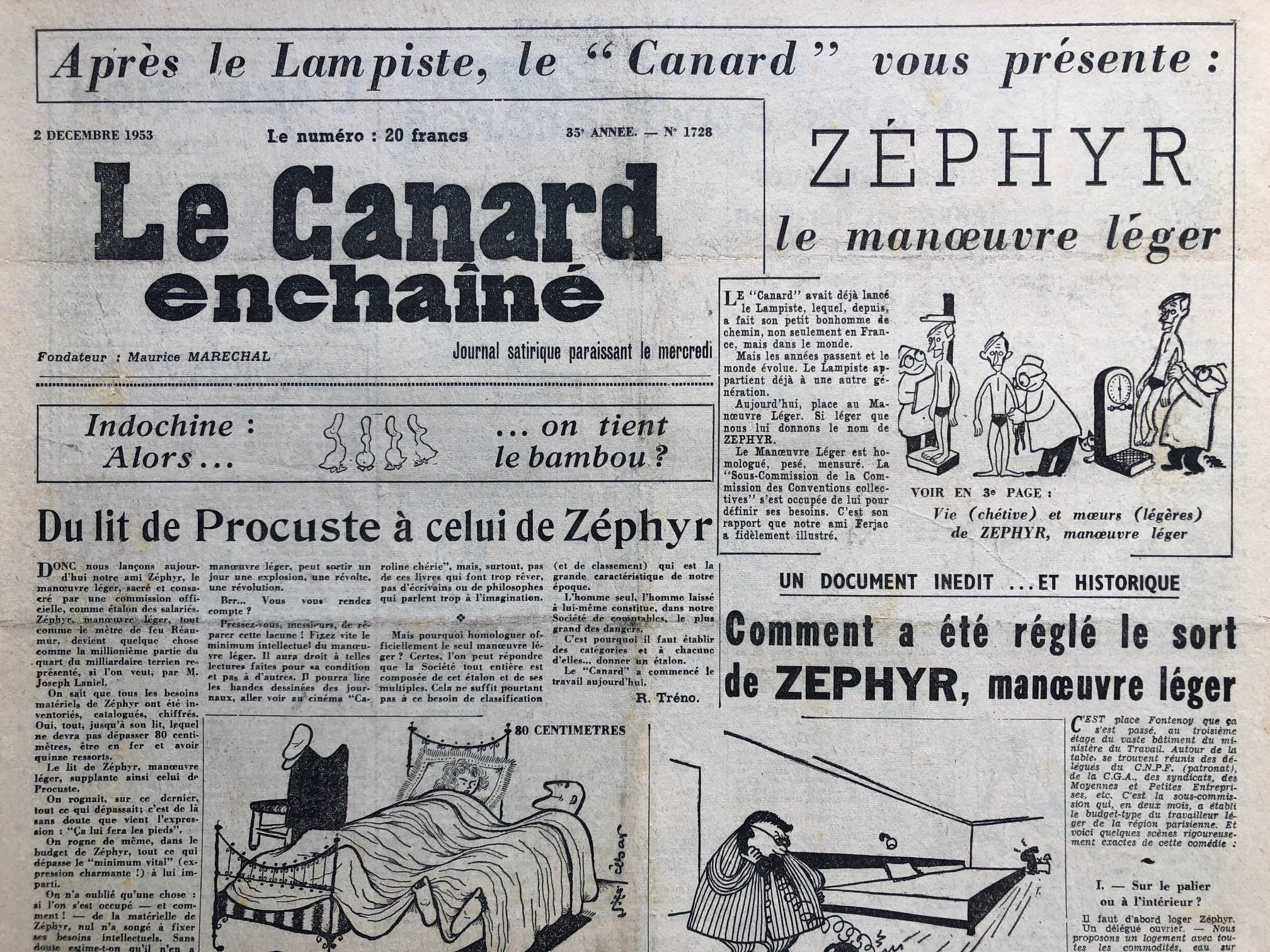

N° 1728 du Canard Enchaîné – 2 Décembre 1953

N° 1728 du Canard Enchaîné – 2 Décembre 1953

44,00 €

En stock

Et voilà Zéphyr, le « manœuvre léger » qui supplante le « Lampiste »

désormais d’un autre temps. Zéphyr touche le « smig », son animal de compagnie préféré et se contente du minimum vital. Il est l’archétype d’une nouvelle catégorie de français qui ne demandera pas son reste, crée en sous-commission ministérielle de façon opportune.

Un Goncourt, ça s’applaudit. Une œuvre qui dure, ça se reconnaît.

En décembre 1953, Morvan Lebesque dresse dans Le Canard un portrait mordant des prix littéraires : des lauréats célébrés une après-midi, oubliés le lendemain, tandis que les grands écrivains — ceux qui font la littérature — passent à côté ou refusent la mise en scène, comme Gracq deux ans plus tôt. Dans cette chronique jubilatoire, Lebesque démonte le petit théâtre des prix et rappelle que la postérité ne suit pas toujours les fanfares. Une leçon qui n’a pas pris une ride.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Un Goncourt 1953 sous perfusion, ou comment célébrer la littérature en oubliant les écrivains

En décembre 1953, Le Canard enchaîné confie à Morvan Lebesque le soin d’observer, crayon bien taillé, le petit théâtre du Prix Goncourt. L’article, sous ses airs de chronique mondaine et d’ironie pince-sans-rire, révèle en réalité un malaise plus profond : l’écart grandissant entre les écrivains célébrés et la littérature vivante, entre les lauréats des salons parisiens et ceux qui, dès leur époque, imposent une autre exigence — souvent sans prix, parfois contre les prix.

Lebesque part d’un constat simple : chaque année, « cent à cent mille Français » assisteraient avec la même ferveur à la cérémonie du Goncourt qu’à un pèlerinage littéraire. On y honore Claudel, on y acclame Mauriac, on y cite Giraudoux comme d’autres font tourner une prière. Et puis, sitôt la messe dite, on enterre une grande partie des élus du jour dans l’indifférence polie des siècles suivants.

Son évocation des lauréats ou des candidats tombés dans l’oubli est savoureuse :

– Xavier de Langlais, couronné pour La Fontaine de Barenton,

– André Billy, dont les romans nourrissaient encore les conversations d’avant-guerre,

– Joseph Peyré, prix Goncourt 1935, célébré puis disparu des étagères,

– Jean Fayard, auteur de La Faille, dont personne ne saurait citer une ligne en 1953,

– Jean-Pierre Maxence,

– ou encore Louis Chadourne, dont les tentatives romanesques survivent à peine dans quelques bibliothèques poussiéreuses.

Lebesque rappelle que la liste des « Goncourt oubliés » s’allonge inexorablement. Il suffit de lire les registres : des dizaines de lauréats célébrés le jour même, parfois en Une des journaux, puis relégués à la nuit littéraire quelques saisons plus tard. Le point n’est pas nouveau : la célébrité d’un prix ne garantit pas la gloire, encore moins la postérité.

Mais le chroniqueur ne se contente pas de se moquer. Il oppose, en creux, ces « convives infortunés » aux grands absents, ceux dont l’œuvre n’a pas eu besoin de lauriers pour exister — et que le Goncourt, dans sa logique mondaine, a souvent négligés ou ignorés.

Ainsi, en 1953, aucun juré n’aurait l’idée de primer :

– Julien Gracq, qui avait reçu le Goncourt en 1951 pour Le Rivage des Syrtes… et l’avait refusé avec fracas, geste symbolique qui ridiculisa durablement la machine des prix ;

– Albert Camus, dont L’Homme révolté secoue depuis deux ans le paysage intellectuel ;

– Jean Genet, que les jurés n’oseraient même pas lire publiquement ;

– Louis-Ferdinand Céline, dont la noirceur et la disgrâce politique rendent une récompense impossible ;

– Marguerite Duras, encore en marge, qui n’a rien du profil « académique » ;

– Samuel Beckett, alors en pleine ascension, et pourtant invisible aux yeux du cénacle ;

– Henri Michaux, innommable dans les catégories du moment ;

– ou encore Blaise Cendrars, déjà mythe, jamais prix.

Lebesque a beau ne pas citer ces noms, ils hantent son texte, comme des spectres de la littérature véritable face au mécanisme ronronnant des prix.

Et c’est tout le sens de sa charge : le Goncourt récompense rarement les écrivains dont la littérature modifie réellement la vie des lecteurs. Il consacre plutôt ce que le milieu attend, ce que la presse peut commenter, ce que les libraires peuvent vendre — une « délectation bourgeoise », pour reprendre l’expression de l’époque.

À travers les figures éphémères qu’il convoque, Lebesque entraîne le lecteur vers un constat amer : la valeur littéraire ne se décrète pas dans un salon parisien. Et si les prix restent un rituel social, ils disent parfois moins sur l’état de la littérature que sur celui du pays — ses peurs, ses illusions, ses besoins de sacraliser des figures consensuelles au détriment de la vigueur littéraire.

En 1953, ce décalage saute aux yeux. Le Goncourt couronne Pierre Gascar pour Les Bêtes, un choix estimable mais prudent. Pendant ce temps, la littérature véritable se débat ailleurs : dans L’Étranger, dans Moloy, dans La Nausée, dans les poèmes de René Char, dans la prose enfiévrée de Bataille, dans les interrogations politiques de Sartre, dans les refus de compromis de Gracq.

Lebesque, moraliste sans pose, invite alors à retrouver un rapport simple : aimer les livres, non les récompenses. Et à ne pas confondre le tintamarre des prix avec la rumeur durable de la littérature.