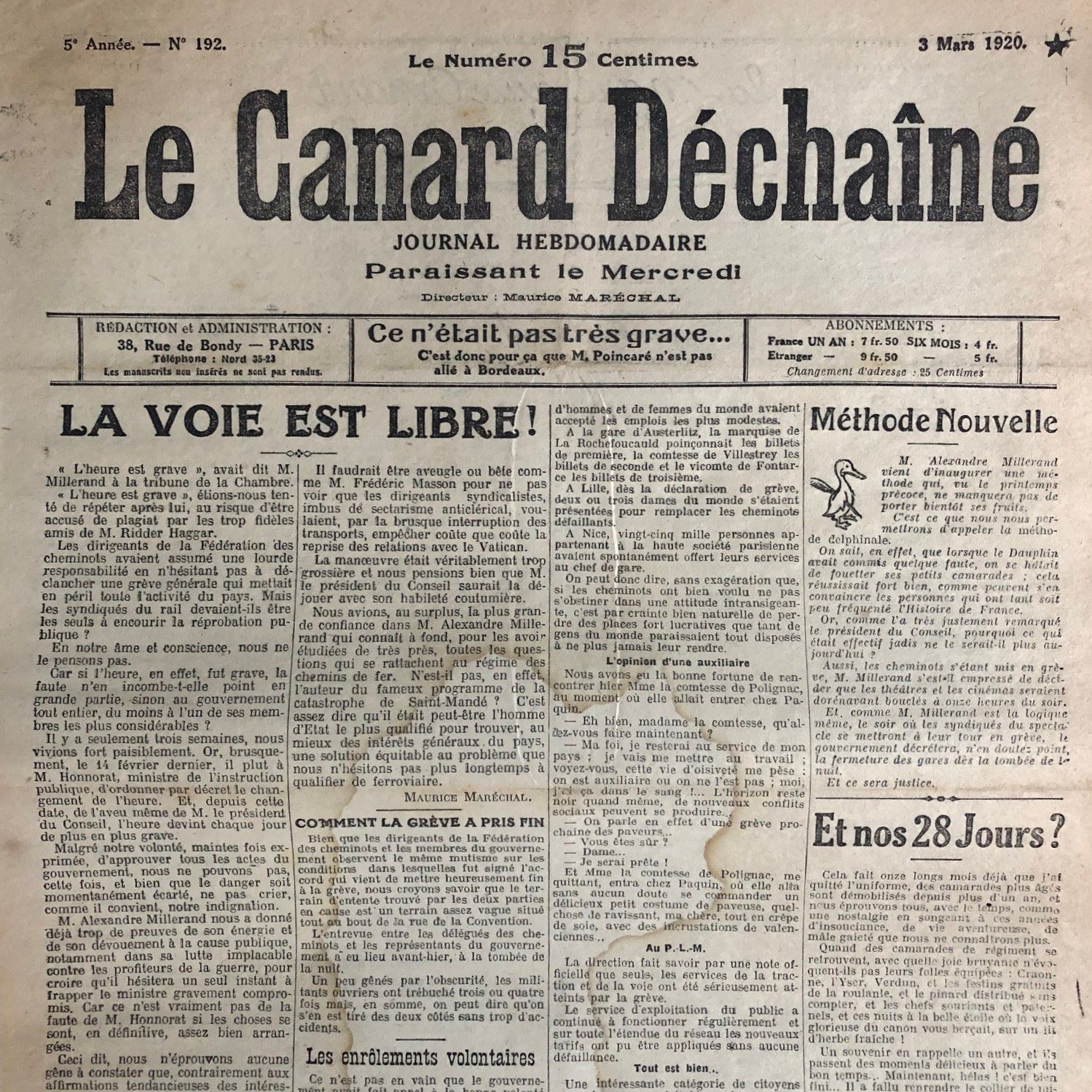

N° 192 du Canard Enchaîné – 3 Mars 1920

N° 192 du Canard Enchaîné – 3 Mars 1920

89,00 €

En stock

Ce n’était pas très grave … C’est donc pour ça que M. Poincaré n’est pas allé à Bordeaux.

Pour parer à la Grève

En mars 1920, la France s’inquiète des grandes grèves de cheminots qui menacent de paralyser le pays. Le Canard déchaîné, fidèle à son humour grinçant, tourne la situation en dérision. Dans Pour parer à la Grève, Rodolphe Bringer imagine que l’absence de trains n’est guère un problème : après tout, nos ancêtres vivaient bien sans locomotives ! Carrosses d’Ancien Régime, chaises à porteurs, guimbardes de musées… tout un bric-à-brac historique est convoqué pour ridiculiser la panique gouvernementale. Entre caricatures savoureuses et ironie mordante, l’article rappelle que derrière les grandes menaces sociales, il y a toujours un parfum de comédie.

La voie est libre ! par Maurice Maréchal

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

L’article de Rodolphe Bringer du 3 mars 1920 s’inscrit dans un climat social tendu. Depuis la fin de la guerre, les grèves se multiplient, notamment chez les cheminots, colonne vertébrale du transport français. En 1919 déjà, la grève générale avait paralysé une partie du pays. En mars 1920, une nouvelle mobilisation s’annonce, inquiète les autorités et alimente les discours sur l’ordre public et la survie économique des grandes villes.

Plutôt que de céder à l’alarmisme, Le Canard déchaîné choisit la satire. Le titre même, Pour parer à la Grève, annonce une solution de bon sens… mais c’est pour mieux basculer dans l’absurde. Bringer explique que la loi de réquisition des moyens de transport, récemment votée par le gouvernement, est tombée « à point nommé », comme si les cheminots avaient attendu poliment qu’elle soit adoptée pour se mettre en grève. L’ironie fuse : « C’était bien gentil de leur part ».

Le cœur de l’article repose sur une idée simple : pourquoi s’affoler de la paralysie des chemins de fer, puisque nos ancêtres vivaient parfaitement sans ? Bringer convoque alors tout un inventaire cocasse : les carrosses de gala de Trianon, la chaise à porteur de Mme de Sévigné, la guimbarde grinçante d’Henri IV, ou encore des véhicules poussiéreux conservés dans les musées. Le dessin qui accompagne le texte, montrant des canards transportés en chaise à porteurs ou en trottinette primitive, appuie cette moquerie.

Le ressort comique est double : d’un côté, ridiculiser la dramatisation du gouvernement qui se vante d’assurer le ravitaillement malgré les grévistes ; de l’autre, souligner que les solutions proposées relèvent plus du bricolage historique que d’une véritable organisation moderne. En filigrane, l’article exprime une méfiance envers l’efficacité réelle de l’État et une sympathie implicite pour les cheminots, présentés non pas comme une menace, mais comme des acteurs d’un rapport de force que le pouvoir tente maladroitement de minimiser.

Le contexte éclaire encore cette satire. En mars-avril 1920, la France vit l’une des plus grandes vagues de grèves de l’après-guerre, culminant en mai avec une grève générale qui fait trembler la République. Le gouvernement, dirigé par Alexandre Millerand, réagit par la fermeté, réquisitionnant les chemins de fer et menaçant les meneurs. En choisissant de traiter ce sujet brûlant sur le mode humoristique, Le Canard déchaîné se place une fois encore du côté du contre-pouvoir : il désamorce les discours alarmistes et rappelle que, dans le théâtre politique et social, les drames annoncés se transforment souvent en comédies.

En somme, Bringer transforme la crainte d’une paralysie nationale en une scène burlesque de Paris envahi par des chaises à porteurs et des fiacres d’opérette. Un pastiche qui, tout en faisant sourire, souligne la fragilité d’un pays où le moindre mouvement social devient enjeu politique majeur.