N° 21 du Canard Enchaîné – 22 Novembre 1916

N° 21 du Canard Enchaîné – 22 Novembre 1916

99,00 €

En stock

Les Goncourreurs

Dans son numéro du 22 novembre 1916, Le Canard enchaîné s’empare du prix Goncourt avec une verve jubilatoire. Sous le titre « Les Goncourreurs », il croque la cohorte des écrivains prétendants, de Guillaume Apollinaire à Genevoix, en passant par Salmon, Barbusse, Berger ou Riou. Blessures de guerre, faits d’armes, fidélité patriotique : tout devient critère possible pour décrocher la « timbale » littéraire. Mais derrière la fantaisie et les portraits enlevés, le journal souligne la contradiction d’un prix censé couronner la littérature alors que la guerre réduit les écrivains à leurs cicatrices ou à leur statut d’anciens poilus.

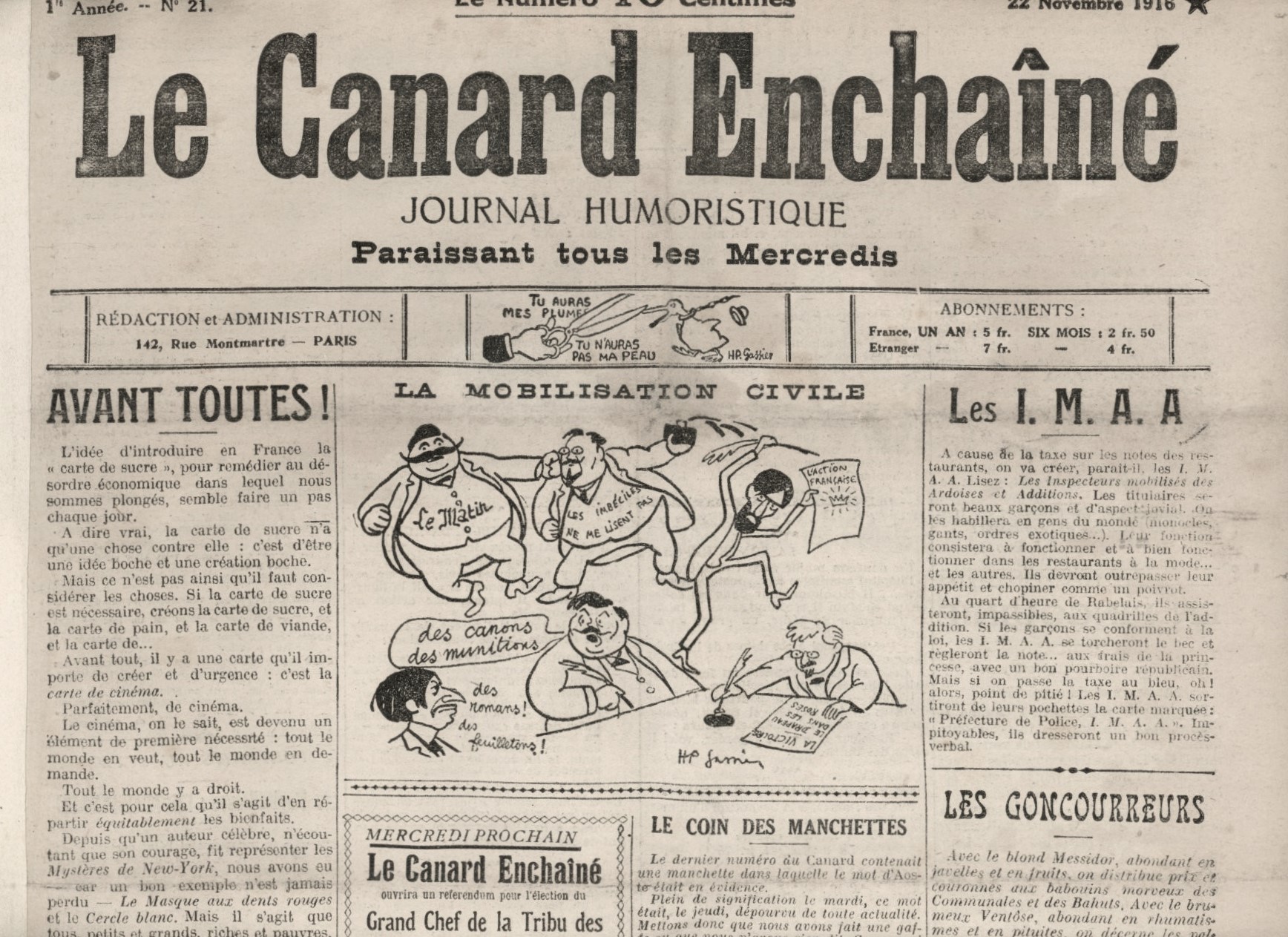

La mobilisation civile, dessin de H-P Gassier – La Guerre chez la Portière, dessin de Pierre Portelette – L’abomination de la désolation, dessin de Bour –

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Le 22 novembre 1916, Le Canard enchaîné publie un article au titre déjà moqueur : « Les Goncourreurs ». Dans le contexte de guerre, où les prix littéraires survivent tant bien que mal, l’hebdomadaire satirique ne pouvait manquer l’occasion de croquer les candidats au plus célèbre d’entre eux.

La plume (celle de Jean-Jacques Brousson) brosse une série de portraits où l’ironie le dispute au clin d’œil. Apollinaire, blessé à la tête et trépané, pourrait « décrocher la timbale » : sa blessure, suggère l’article, devient presque un gage de mérite littéraire. Genevoix, auteur de Sous Verdun, voit son livre auréolé par l’épreuve qu’il décrit, mais le Canard rappelle avec malice qu’un quart de pinard vaudrait peut-être mieux qu’un prix Goncourt pour les poilus. Salmon, qualifié de « poète égaré », ou Barbusse, dont Le Feu bouscule les censeurs, sont présentés comme des outsiders pittoresques. Berger et Riou complètent cette galerie, où chaque écrivain est défini par une anecdote ou une posture plus que par une œuvre.

Derrière la moquerie, le propos est sérieux : en temps de guerre, le jugement littéraire est biaisé par les circonstances. Les blessures, l’héroïsme supposé, la participation au front prennent le pas sur la qualité des textes. Le Canard tourne en dérision cette logique, où la souffrance physique devient un argument critique, et où les censeurs, frileux, hésitent à juger une œuvre trop audacieuse.

La satire fonctionne par exagération : les candidats deviennent des « goncourreurs », comme des chevaux de course poussés par leurs faits d’armes plutôt que par leur plume. En ridiculisant ce mélange de patriotisme, de littérature et de mondanité, le Canard révèle l’absurdité d’un monde littéraire qui prétend continuer comme si de rien n’était, alors que la guerre bouleverse tout.

Ce texte illustre une constante du journal : utiliser la farce pour mettre en lumière une vérité dérangeante. En 1916, il n’est pas anodin d’affirmer que le Goncourt récompense autant les blessures que les livres.

Le prix Goncourt en 1916

Un prix en temps de guerre

Créé en 1903, le prix Goncourt a déjà acquis une solide réputation au début de la Grande Guerre. Mais l’édition de 1916 se déroule dans un contexte particulier : la France vit sa troisième année de conflit, et la littérature elle-même est marquée par l’expérience du front. Beaucoup d’écrivains sont mobilisés, blessés ou tombés au champ d’honneur.

Le lauréat : Henri Barbusse

En décembre 1916, le prix est attribué à Henri Barbusse pour Le Feu. Ce roman, écrit après l’expérience de l’auteur dans les tranchées, décrit avec un réalisme cru et inédit la vie quotidienne des poilus. L’ouvrage bouscule les codes littéraires et échappe de justesse aux censeurs : dialogues de soldats, visions d’horreur, dénonciation implicite de la guerre. En couronnant Le Feu, l’Académie Goncourt consacre pour la première fois une œuvre issue directement de l’expérience combattante.

Une décision symbolique

La récompense fait scandale dans certains milieux, qui jugent le livre trop sombre, presque défaitiste. Mais elle rencontre un immense succès populaire et marque un tournant : la littérature de guerre n’est plus cantonnée au patriotisme ou à l’épopée, elle peut désormais donner voix aux soldats.

Pourquoi le Canard s’en amuse

Dans son numéro du 22 novembre, l’hebdomadaire publie Les Goncourreurs au moment même où bruisse la rumeur des candidats. En croquant Apollinaire, Salmon, Genevoix, Riou ou Berger, il met en évidence le mélange de patriotisme et de mondanité qui entoure le prix. Derrière la moquerie, le Canard saisit une vérité : en 1916, la guerre impose ses critères jusque dans le jugement littéraire.