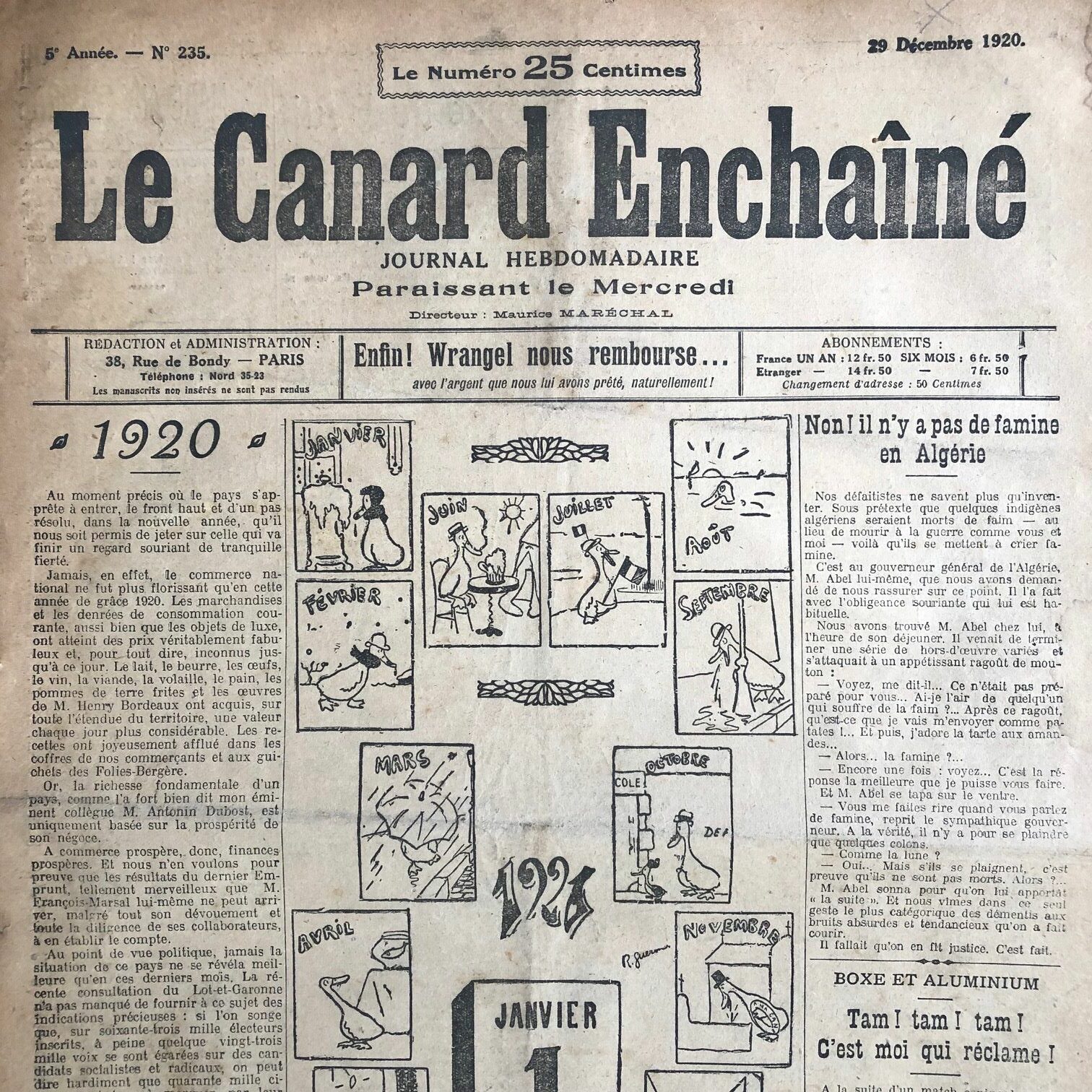

N° 235 du Canard Enchaîné – 29 Décembre 1920

N° 235 du Canard Enchaîné – 29 Décembre 1920

79,00 €

En stock

Georges de La Fouchardière, « La lanterne du Bouif »

En cette fin d’année 1920, Georges de la Fouchardière dote son Bouif d’un nouvel accessoire comique : une lanterne. Dans « La lanterne du Bouif », l’ivrogne philosophe se promène, lanterne à la main, censée l’éclairer dans ses réflexions… mais qui ne fait qu’accentuer ses faux pas. Le dispositif rappelle Diogène cherchant un homme honnête à la lumière de sa lampe : sauf qu’ici, Bicard, titubant, ne trouve que des politiciens, des profiteurs et des tartuffes.

Le texte détourne ce symbole antique pour en faire une farce moderne. Le Bouif, illuminé malgré lui, éclaire surtout les travers de la société : corruption, hypocrisie, injustice sociale. Ses phrases boiteuses deviennent des sentences involontaires, ses déformations de langage révèlent mieux que des discours policés la bêtise du temps.

Avec cette « lanterne », la Fouchardière installe une nouvelle série où son personnage devient chroniqueur attitré. Le Bouif n’est plus seulement le pilier de bistrot gouailleur : il s’affirme comme un faux sage, dont l’éclairage bancal dit plus de vérité qu’une tribune solennelle. Pour les lecteurs, ce contrepoint burlesque est une bouffée d’air : après la guerre et ses pompes, on préfère suivre la lanterne vacillante d’un ivrogne que les projecteurs d’une politique bien trop sûre d’elle-même.

A la Rolls … Roce ! La cinquantaine, dessin de Jean Oberlé –

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Avec sa Lanterne du Bouif du 29 décembre 1920, La Fouchardière ne se contente pas d’offrir une chronique amusée : il déploie un miroir cruel de la société française au sortir de la Grande Guerre. Le Bouif, son personnage fétiche, parle comme l’homme de la rue, avec sa gouaille, ses colères, ses naïvetés, mais il incarne surtout l’écho populaire des injustices sociales et politiques. Et en ce mois de décembre 1920, il y a matière à grincer des dents.

Tout commence par un “réveillon économique”. Pas de festin, pas de dinde ni de champagne : le Bouif se vante d’avoir “mené sa femme à l’abbaye de Thélème”… mais en restant sur le trottoir. L’image est parlante : les pauvres n’entrent pas dans le temple de l’abondance, ils restent dehors, les pieds gelés, à contempler de loin les excès de ceux qui peuvent claquer 300 francs dans une nuit de truffes. La blague se transforme vite en dénonciation : pourquoi ceux qui dilapident des fortunes en réveillons devraient-ils recevoir les honneurs, quand tant d’ouvriers se saignent pour offrir un bout de boudin à leur famille ?

Le contexte éclaire cette ironie. En 1920, la France est secouée par la crise économique d’après-guerre. Les prix flambent, le chômage monte, et le coût de la vie nourrit une colère sociale dont Le Canard enchaîné se fait l’écho hebdomadaire. L’ombre des grèves de 1919 et 1920 plane encore, avec leurs cortèges réprimés. Dans ce climat, les contrastes du réveillon prennent des allures de parabole : d’un côté, les “gueules de bois” des riches gavés de foie gras ; de l’autre, les ouvriers trop “ballots” pour même se syndiquer, faute d’avoir le luxe de penser à autre chose qu’à la survie quotidienne.

La Fouchardière ajoute une touche politique. Les Aragonis — surnom inventé par le Bouif pour désigner une tribu imaginaire — deviennent un symbole : ceux qui, comme Paul Deschanel quelques mois plus tôt, perdent pied dans le grand théâtre politique. Les Aragonis, dit-il, sont une peuplade de l’histoire naturelle, un “peuple de singes qui se pendent aux arbres par le nez”. Derrière la blague zoologique, on sent poindre une critique de la multiplication des partis, sectes et coteries qui fragmentent la République. La Chambre, ce “marché aux voix”, est perçue comme un spectacle grotesque où chacun réclame sa part de truffes symboliques.

Et puis, il y a ce passage savoureux sur Deschanel. On se souvient qu’en mai 1920, le président de la République avait défrayé la chronique en tombant d’un train en marche, épisode qui avait précipité sa démission pour raisons de santé. Le Bouif, fidèle à son franc-parler, y voit la chute d’un homme autrefois respectable, réduit à incarner la dérision du pouvoir. À travers Deschanel, c’est toute la République qui semble chanceler, incapable de se redresser avec dignité.

En filigrane, la chronique rappelle que Noël 1920 n’est pas un Noël comme les autres : il se déroule dans un pays épuisé, encore meurtri par la guerre, mais déjà divisé par les inégalités et les désillusions politiques. La Fouchardière transforme alors le repas de réveillon en métaphore sociale : certains s’étouffent de truffes, d’autres grelottent sur le trottoir.

Et Le Canard d’ajouter, par la voix du Bouif, que ce n’est pas qu’une histoire de réveillon. C’est une histoire de justice, de représentation, de République. Derrière l’anecdote, une question lancinante : qui mange les truffes et qui se contente des miettes ?