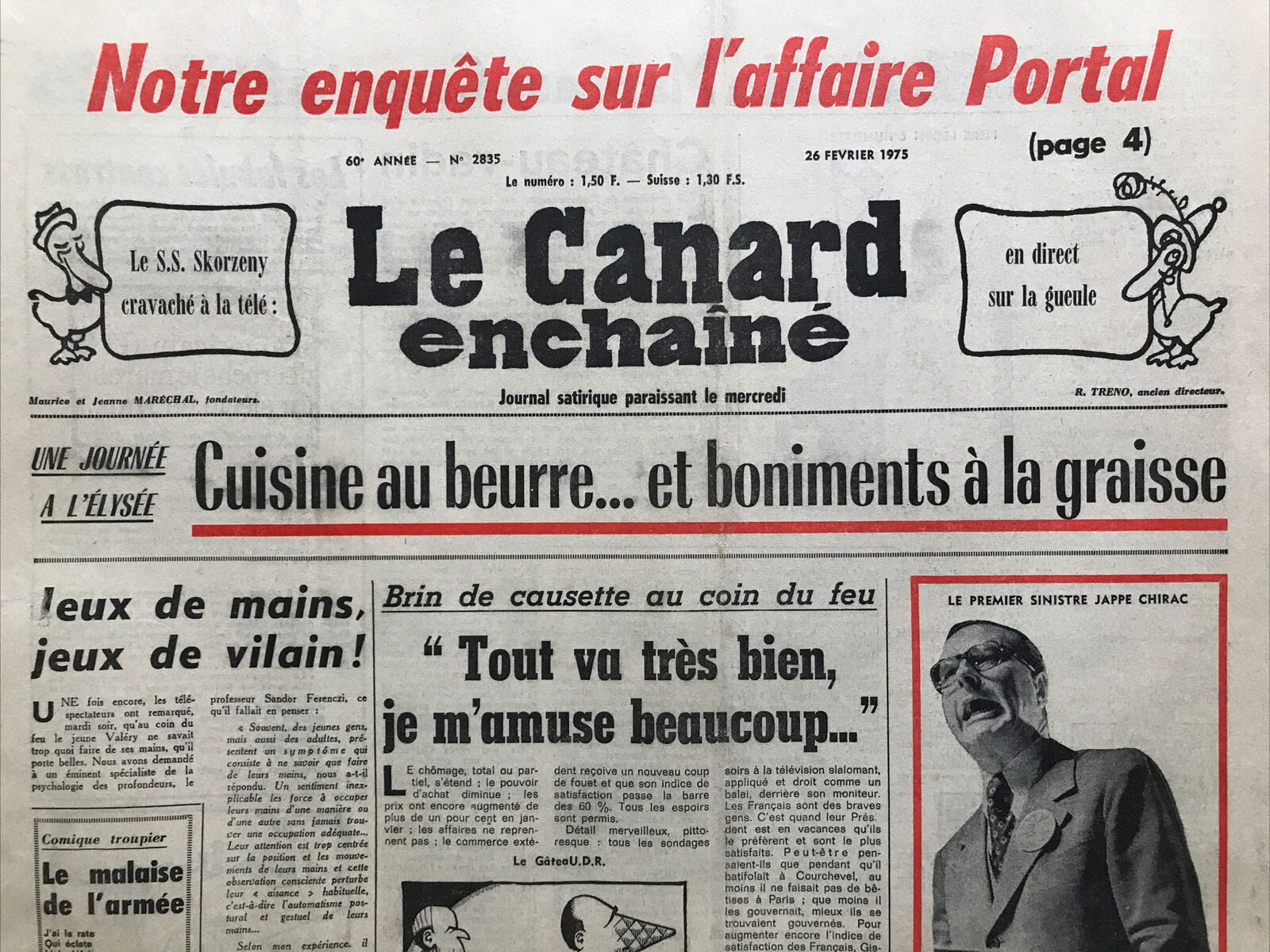

N° 2835 du Canard Enchaîné – 26 Février 1975

N° 2835 du Canard Enchaîné – 26 Février 1975

24,00 €

En stock

Les pots-de-vin de Dassault et Cie

Quand le commerce des armes graisse les coffres suisses

Dans son édition du 26 février 1975, Le Canard enchaîné publie sous la plume de Pierre Detif une enquête corrosive sur les « commissions occultes » liées aux ventes d’armes françaises. Dassault, au premier rang, alimente en Suisse des comptes secrets, véritables réservoirs de pots-de-vin distribués pour décrocher les contrats. Derrière l’image prestigieuse des Mirages exportés aux quatre coins du monde, se cache un système huilé, toléré par l’administration et protégé par le fisc. Entre valises, enveloppes et intermédiaires bien placés, le commerce de l’armement se double d’une corruption institutionnalisée, que le pouvoir ferme les yeux plutôt qu’il n’attaque.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Les pots-de-vin de Dassault et Cie

La corruption au cœur du commerce des Mirages

L’article de Pierre Detif du 26 février 1975 jette une lumière crue sur l’un des aspects les plus sombres du commerce international : le rôle systématique des pots-de-vin dans la vente d’armes. Intitulé « Les pots-de-vin de Dassault et Cie », il démonte le mécanisme qui permet à la France d’écouler ses Mirages et autres matériels militaires sur le marché mondial. Loin d’être une anomalie, ces pratiques constituent, selon Detif, un chapitre indissociable du trafic d’armes.

Tout commence avec la concurrence acharnée entre vendeurs : Français, Américains, Anglais, Israéliens… chacun propose le même type d’équipements. Pour emporter la décision d’un émir, d’un général ou d’un potentat africain, il faut donc « convaincre la personne adéquate », c’est-à-dire graisser la patte au décideur. Le dessin de Pino Zac, représentant un fromage suisse percé de billets, résume l’affaire : ces commissions occultes finissent invariablement dans les coffres des banques helvétiques, hors de portée du fisc français.

Detif insiste sur l’hypocrisie d’un système qui, tout en se prétendant légal – couvert par l’administration douanière – s’avère moralement scandaleux. Ces « commissions », représentant de 2 à 10 % du montant des contrats, sont intégrées au prix des armes elles-mêmes. Autrement dit, ce sont les États clients qui financent indirectement la corruption. Plus grave encore, l’État français ferme les yeux : les douanes valident ces transferts, le fisc se tait, et le gouvernement se contente d’encourager les industriels à « porter haut les couleurs françaises » à l’étranger.

L’auteur élargit ensuite la critique aux grandes entreprises françaises. Si Dassault est cité, il n’est pas seul. De nombreuses firmes ont installé leurs holdings dans les paradis fiscaux, notamment à Curaçao ou dans les Antilles, afin d’y regrouper leurs activités financières. Ces structures opaques permettent de blanchir les commissions, de dissimuler les bénéfices et de soustraire d’énormes sommes à l’impôt français. Le résultat est doublement scandaleux : d’un côté, les contrats d’armement servent de support à une corruption systémique ; de l’autre, les profits échappent au budget national.

Detif conclut avec une ironie acide : si ces « commissions » sont devenues une fatalité, pourquoi ne pas contraindre les bénéficiaires à rapatrier ces fonds en France, où ils seraient enfin taxés ? Cette pirouette souligne le cynisme d’un système où l’État, au lieu de combattre la corruption, préfère en profiter indirectement.

En somme, l’article révèle une vérité dérangeante : la prospérité du complexe militaro-industriel français repose sur une corruption institutionnalisée, tolérée par le pouvoir politique et adoubée par l’administration. Avec son ton incisif, Detif ne se contente pas de dénoncer Dassault : il expose une République complice, qui fait de la corruption un instrument de sa diplomatie économique.