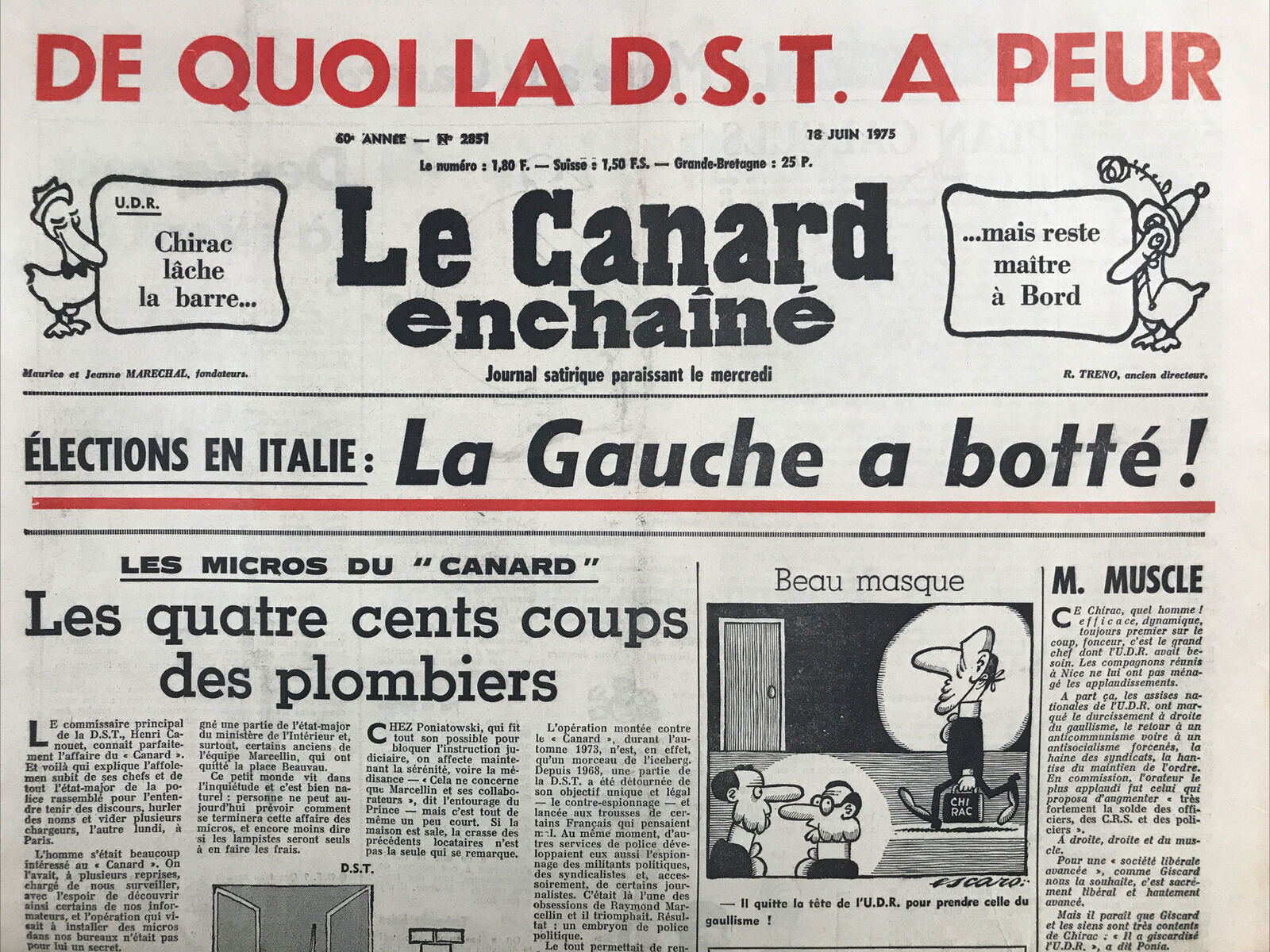

N° 2851 du Canard Enchaîné – 18 Juin 1975

N° 2851 du Canard Enchaîné – 18 Juin 1975

24,00 €

En stock

Le trou des Halles : luxe, béton et gabegie

Quand le trou des Halles engloutit tout, même la décence

À Paris, le fameux « trou » des Halles n’en finit pas d’aspirer milliards et illusions. En 1975, Le Canard raconte comment l’opération de rénovation se transforme en fiasco budgétaire et moral, mêlant chantiers interminables, dépenses pharaoniques, spéculations douteuses et favoritisme architectural. Giscard, La Malène et consorts bricolent des justifications à coups de chiffres et de discours enjolivés, mais derrière les palissades se creuse surtout l’abîme d’une gestion calamiteuse.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Le trou ad hoc saisi par la débauche

Le trou des Halles, gouffre financier et vitrine politique

Le papier de Jérôme Canard sur le « trou des Halles » constitue un parfait exemple du mélange d’humour noir et de rigueur journalistique qui caractérise l’hebdomadaire satirique. En 1975, les Halles, vidées de leur marché séculaire, sont devenues le symbole d’un Paris en chantier permanent. Mais au lieu d’un grand projet de modernité, on assiste à l’un des plus grands scandales d’urbanisme de la Ve République.

L’article rappelle d’abord les chiffres vertigineux : plus de 25 milliards d’anciens francs engloutis, puis 140 milliards de « vieille monnaie » pour un chantier qui s’enlise dans les retards, les dépassements budgétaires et les conflits d’intérêts. Le trou est littéral – un vaste cratère au cœur de Paris – mais aussi métaphorique : un gouffre qui avale l’argent public sans jamais offrir la moindre contrepartie visible.

Le Canard s’attarde aussi sur les acteurs de cette débâcle. Christian de La Malène, président de la S.E.M.E.A.-B (Société d’économie mixte d’aménagement des Halles), est épinglé pour sa gestion « imaginative ». Les critiques ne visent pas seulement les coûts mais aussi le favoritisme : Ricardo Bofill, architecte catalan en vogue, se voit ouvrir les portes du projet malgré les doutes sur sa légitimité. Autour de lui gravitent les réseaux politiques et économiques du gaullisme finissant et du giscardisme naissant, tous prompts à tirer profit de l’opération.

L’ironie mordante de l’article tient au contraste entre la communication officielle et la réalité. Les discours promettent une vitrine de modernité pour la capitale, un centre commercial et culturel prestigieux. Mais ce que voient les Parisiens, ce sont des palissades, des grues, de la boue et des sommes astronomiques jetées par la fenêtre. L’ajout d’allusions grivoises ou sarcastiques – la « débauche » financière décrite comme un lupanar de béton – accentue la charge satirique.

Enfin, Le Canard replace cette affaire dans un cadre plus large : celui d’une France où les grands travaux deviennent autant des outils de prestige politique que des machines à dilapider l’argent public. Derrière l’échec des Halles, se profile une critique du giscardisme, de son goût pour les modernisations mal maîtrisées et des connivences entre technocrates, élus et grandes entreprises.

Près d’un demi-siècle plus tard, ce papier conserve toute sa force : le trou des Halles n’a pas seulement avalé des milliards, il a aussi incarné le gouffre entre les promesses d’un pouvoir et la réalité vécue par les citoyens.