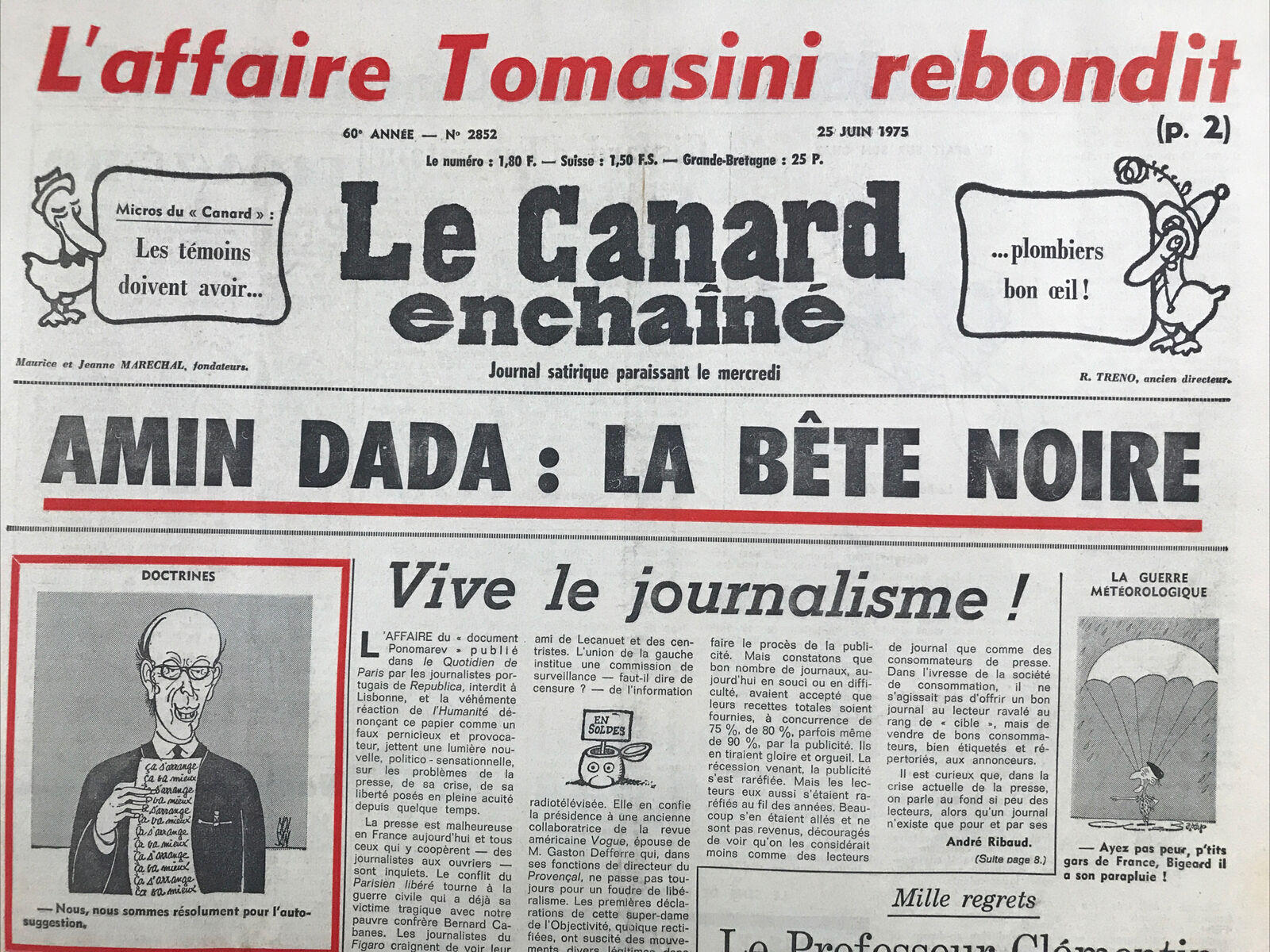

N° 2852 du Canard Enchaîné – 25 Juin 1975

N° 2852 du Canard Enchaîné – 25 Juin 1975

24,00 €

En stock

Robert Hersant : le magnat de presse dans le viseur

Quand la presse sent l’argent plus que l’encre

Le Canard de juin 1975 croque Robert Hersant, « patron de presse » aux méthodes cavalières. L’homme qui s’apprête à rafler Le Figaro se bâtit une réputation de conquérant sans scrupules : financement opaque, ambition politique, relations troubles et mépris affiché des journalistes. Plus que le rachat d’un quotidien, c’est toute une conception de la presse – instrument d’influence plus que contre-pouvoir – qui est ici dénoncée.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Hersant ou la mise en coupe réglée de la presse française

Le portrait dressé par Le Canard enchaîné en juin 1975 de Robert Hersant frappe par sa justesse anticipatrice. L’article, au ton ironique et mordant, met en lumière les ressorts de la fortune et de la stratégie d’un homme qui, à force d’achats et de réseaux, allait devenir le véritable « papivore » de la presse française.

Le journal insiste d’abord sur les origines douteuses de son empire : argent noir, financements opaques, soutien d’alliés politiques bien placés. La question posée – « avec quel argent Robert Hersant pouvait-il racheter Le Figaro ? » – reste d’ailleurs emblématique de la suspicion qui entoure ses acquisitions. Dans une France marquée par la crise économique et la méfiance vis-à-vis des élites, le mélange d’argent, de pouvoir et de presse avait tout pour inquiéter.

L’article croque aussi l’homme derrière le patron : un ancien militant des jeunesses socialistes devenu député de l’Oise, radical puis gaulliste opportuniste, qui a su tirer profit de toutes les alliances possibles. Le portrait est féroce : Hersant y apparaît comme un pragmatique sans convictions, uniquement guidé par la conquête de positions de pouvoir et l’extension de son empire médiatique. Ses phrases rapportées – brutales, méprisantes pour les journalistes – soulignent une vision autoritaire de la presse, perçue comme un instrument docile au service de ses intérêts.

La critique vise enfin le modèle qu’il incarne : celui d’une presse concentrée entre quelques mains, financée par des moyens opaques, et réduite à un outil d’influence politique. En dénonçant à la fois les financements troubles, le mépris pour l’indépendance rédactionnelle et l’avidité d’Hersant, Le Canard rappelle que la liberté de la presse ne tient pas seulement à l’absence de censure d’État, mais aussi à la pluralité réelle des voix et à l’indépendance économique.

Avec le recul, ce texte résonne comme un avertissement. L’empire Hersant deviendra en effet tentaculaire dans les années 1980, confirmant les craintes exprimées en 1975. En soulignant dès cette époque les dangers d’une presse « en coupe réglée », Le Canard posait une question qui reste brûlante : comment concilier liberté d’expression et concentration médiatique ?