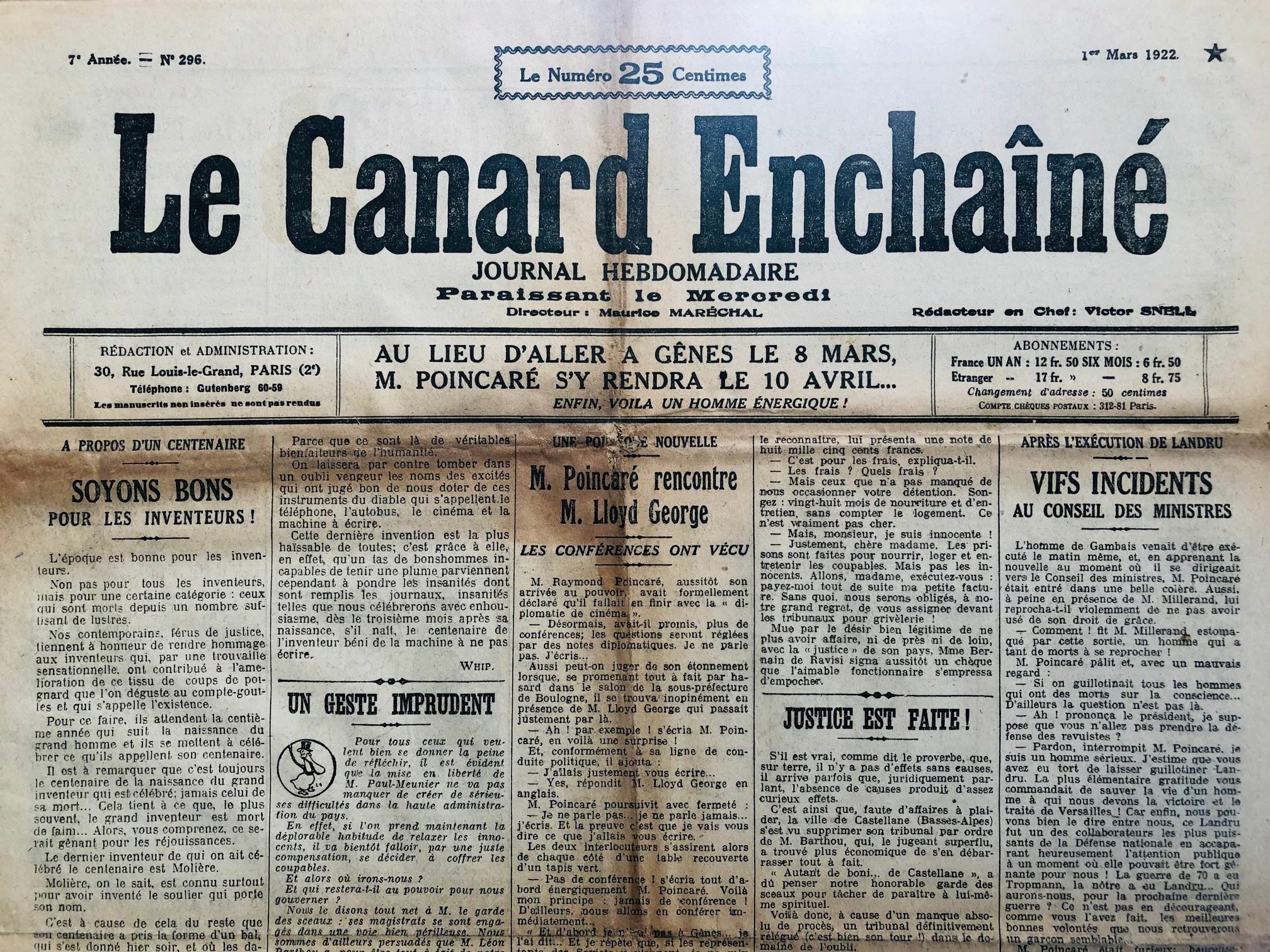

N° 296 du Canard Enchaîné – 1 Mars 1922

N° 296 du Canard Enchaîné – 1 Mars 1922

79,00 €

En stock

Après l’exécution de Landru

Vifs incidents au Conseil des ministres

Le 1er mars 1922, Le Canard enchaîné s’invite au Conseil des ministres avec une scène imaginaire où Poincaré, furieux, reproche à Millerand de n’avoir pas gracié Landru. La politique et le crime se mêlent dans une farce grinçante : le « Barbe-Bleue de Gambais » devient, sous la plume satirique, un instrument involontaire du gouvernement pour détourner l’opinion.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

L’exécution de Henri-Désiré Landru, guillotiné le 25 février 1922, avait été l’un des événements les plus médiatisés de l’entre-deux-guerres. Surnommé le « Barbe-Bleue de Gambais », cet homme accusé d’avoir escroqué et assassiné dix femmes attirées par des annonces matrimoniales fascina l’opinion publique. Son procès, ouvert en novembre 1921, fit salle comble, chaque réplique de l’accusé étant rapportée dans les journaux, amplifiée, dramatisée. Landru, avec son flegme et son humour froid, devint malgré lui une sorte de vedette médiatique : une « star du crime », dont la presse raffolait.

Dans ce climat de curiosité morbide, Le Canard enchaîné choisit, comme souvent, de décaler l’angle. Au lieu de se joindre au chœur des commentateurs judiciaires, il imagine une querelle fictive au Conseil des ministres. Poincaré y reproche à Millerand de n’avoir pas usé de son droit de grâce pour sauver Landru, l’accusant d’ingratitude envers un homme qui, selon lui, avait rendu d’éminents services… en monopolisant l’attention du public. L’argument est volontairement absurde : grâce aux frasques judiciaires de Landru, le gouvernement aurait pu gouverner sans que l’opinion s’attarde sur les sujets brûlants comme le traité de Versailles ou les tensions internationales.

Cet humour noir repose sur un double renversement. D’abord, il transforme un criminel honni en « collaborateur utile », un bouc émissaire qui détourne l’opinion des affaires sérieuses. Ensuite, il montre les ministres sous un jour grotesque, prêts à relativiser les pires crimes pourvu qu’ils servent la stabilité du régime. La comparaison avec Tropmann, célèbre assassin de 1869, accentue encore le décalage : comme si chaque génération avait besoin de son monstre pour absorber l’attention collective.

L’ironie du Canard vise aussi la presse de masse, avide de sensationnalisme. Depuis des mois, journaux et gazettes multipliaient les récits, les croquis d’audience, les hypothèses macabres. Landru était partout, à la une des quotidiens, au café du commerce, dans les conversations. En s’appropriant cette figure médiatique, Le Canard rappelle qu’un fait divers peut devenir une arme de diversion, volontaire ou non, détournant l’opinion des enjeux politiques réels.

La chute de l’article, où Maginot détourne la dispute en rappelant qu’il est l’heure du vermouth-cassis, parachève le tableau : un gouvernement de notables, absorbé par des querelles futiles et des distractions mondaines, tandis que l’exécution d’un criminel devient un prétexte pour éviter de parler des vraies affaires.

Ainsi, l’affaire Landru permet au Canard de frapper trois cibles en même temps : la fascination malsaine du public pour le crime, la complicité de la presse qui nourrit cette passion, et la médiocrité d’une classe politique qui s’en accommode. Ce mélange de burlesque et de noirceur illustre à merveille la vocation du journal : faire rire de ce qui choque, et montrer, derrière le grotesque, une lucidité mordante sur l’état de la République.