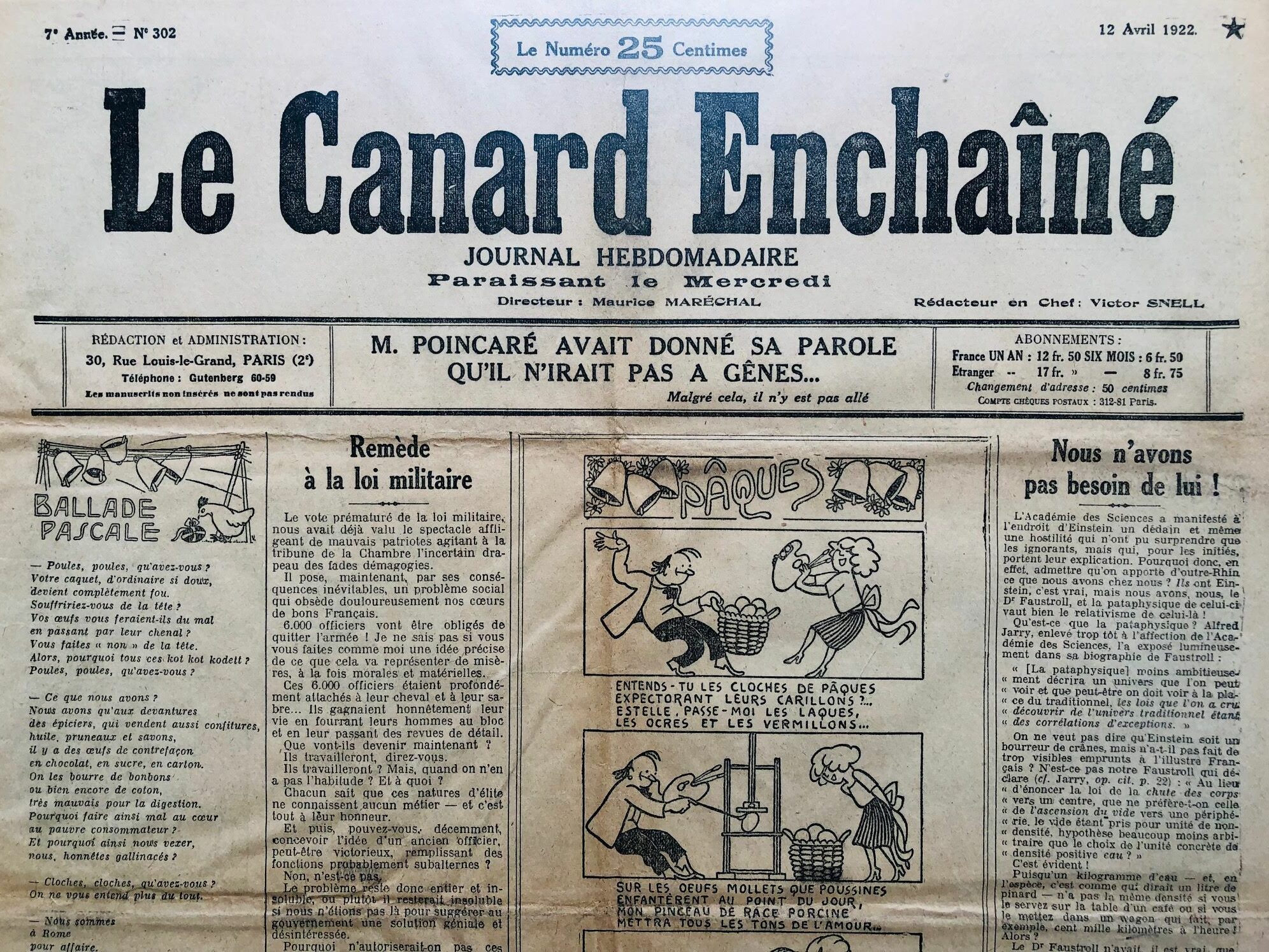

N° 302 du Canard Enchaîné – 12 Avril 1922

N° 302 du Canard Enchaîné – 12 Avril 1922

79,00 €

En stock

Nous n’avons pas besoin de lui !

En avril 1922, Le Canard enchaîné règle ses comptes avec l’Académie des sciences… et avec Einstein ! À travers la plume de Victor Snell, le journal se moque du rejet français de la théorie de la relativité en convoquant une autre « science » bien plus hexagonale : la pataphysique d’Alfred Jarry. Entre satire académique et cocorico absurde, l’article illustre le mélange d’ironie et de défiance qui entourait, dans l’entre-deux-guerres, l’accueil des grandes révolutions scientifiques.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

L’article de Victor Snell, paru à la une du Canard enchaîné du 12 avril 1922, est typique de la veine satirique du journal dans les années 1920 : mêler un fait sérieux, en l’occurrence le traitement réservé à Einstein par l’Académie des sciences, à une réinterprétation comico-pataphysique qui désamorce toute gravité.

Le contexte est révélateur. Depuis la publication de la théorie de la relativité générale en 1915 et sa confirmation éclatante par l’éclipse de 1919, Einstein est devenu une figure scientifique mondiale. Pourtant, en France, une partie du monde académique le regarde avec suspicion, parfois par hostilité politique et nationaliste. Son nom reste associé au « manifeste des 93 », signé par des intellectuels allemands au début de la Première Guerre mondiale, que beaucoup, à tort ou à raison, lui reprochent encore. L’Académie française des sciences exprime une méfiance qui frise parfois l’hostilité ouverte.

Snell s’empare de cette crispation et la tourne en dérision. Si les Allemands ont Einstein, écrit-il, les Français ont mieux : le docteur Faustroll et la « pataphysique » d’Alfred Jarry, science des solutions imaginaires et antidote aux prétentions sérieuses des savants. L’article juxtapose, non sans mauvaise foi volontaire, le relativisme einsteinien et l’absurde pataphysique, pour montrer que l’un vaut bien l’autre – au moins en matière de prestige national ! Cette pirouette lui permet d’ironiser à la fois sur l’Académie, trop frileuse, et sur l’orgueil scientifique français, qui préfère invoquer Jarry plutôt que de reconnaître l’importance de la révolution relativiste.

Au fil du texte, Snell multiplie les clins d’œil à l’absurde jarryen : la densité de l’eau, l’ascension du vide, ou encore les « cent mille kilomètres à l’heure » prennent des allures d’expériences de café du commerce, où l’on oppose la logique du comptoir à la complexité scientifique. Le rire jaillit du décalage entre le langage savant et sa parodie. Le Canard, fidèle à son rôle de trublion, montre ainsi qu’il n’est pas dupe des postures académiques : à trop vouloir juger un génie étranger sur des critères patriotiques, on en arrive à préférer la blague à la science.

Cet article illustre bien la fonction du Canard dans l’après-guerre : pointer du doigt les travers de l’esprit nationaliste, dénoncer le conformisme intellectuel et, surtout, désacraliser les grandes figures. Einstein, pourtant auréolé de prestige mondial, n’échappe pas à ce traitement satirique – mais le vrai ridicule visé reste l’Académie et, plus largement, la France officielle, incapable de reconnaître le génie quand il vient « d’outre-Rhin ».

En somme, Snell transforme une controverse scientifique en une leçon de pataphysique politique : mieux vaut se moquer des illusions académiques que de céder aux réflexes nationalistes. Et si l’on doit choisir entre relativité et pataphysique, le Canard n’hésite pas : cocorico pour Jarry !

Einstein en France dans les années 1920 : un accueil sous tension

Si la théorie de la relativité a fait la gloire d’Albert Einstein après 1919, sa réception en France fut paradoxale. D’un côté, des savants comme Paul Langevin ou Jean Perrin saluaient l’ampleur de la révolution scientifique ; de l’autre, une partie de l’Académie des sciences et de la presse conservatrice accueillait l’Allemand avec méfiance, voire hostilité.

Plusieurs raisons expliquent cette réception contrastée :

- Le poids du nationalisme d’après-guerre : Einstein, allemand et associé au fameux « Manifeste des 93 » (même s’il n’en fut pas signataire), restait suspect aux yeux d’une France meurtrie par le conflit.

- La défiance académique : beaucoup de membres de l’Académie, attachés à la mécanique classique, jugeaient la relativité inutilement complexe, parfois ésotérique.

- Des relents d’antisémitisme : la figure d’Einstein, scientifique juif cosmopolite, cristallisait certains préjugés.

En 1922, année de l’article de Victor Snell, Einstein devait d’ailleurs effectuer un voyage triomphal à Paris, invité par Langevin, qui fut aussi l’occasion de polémiques. Tandis que la Sorbonne l’accueillait avec enthousiasme, les milieux nationalistes l’attaquaient violemment, accusant sa science d’être « allemande » et même « antipatriotique ».

L’article du Canard enchaîné, en convoquant Alfred Jarry et la pataphysique, s’inscrit dans ce climat : il se moque à la fois de l’Académie, incapable de dépasser ses réflexes nationalistes, et de la France officielle, trop encline à rejeter le génie étranger.