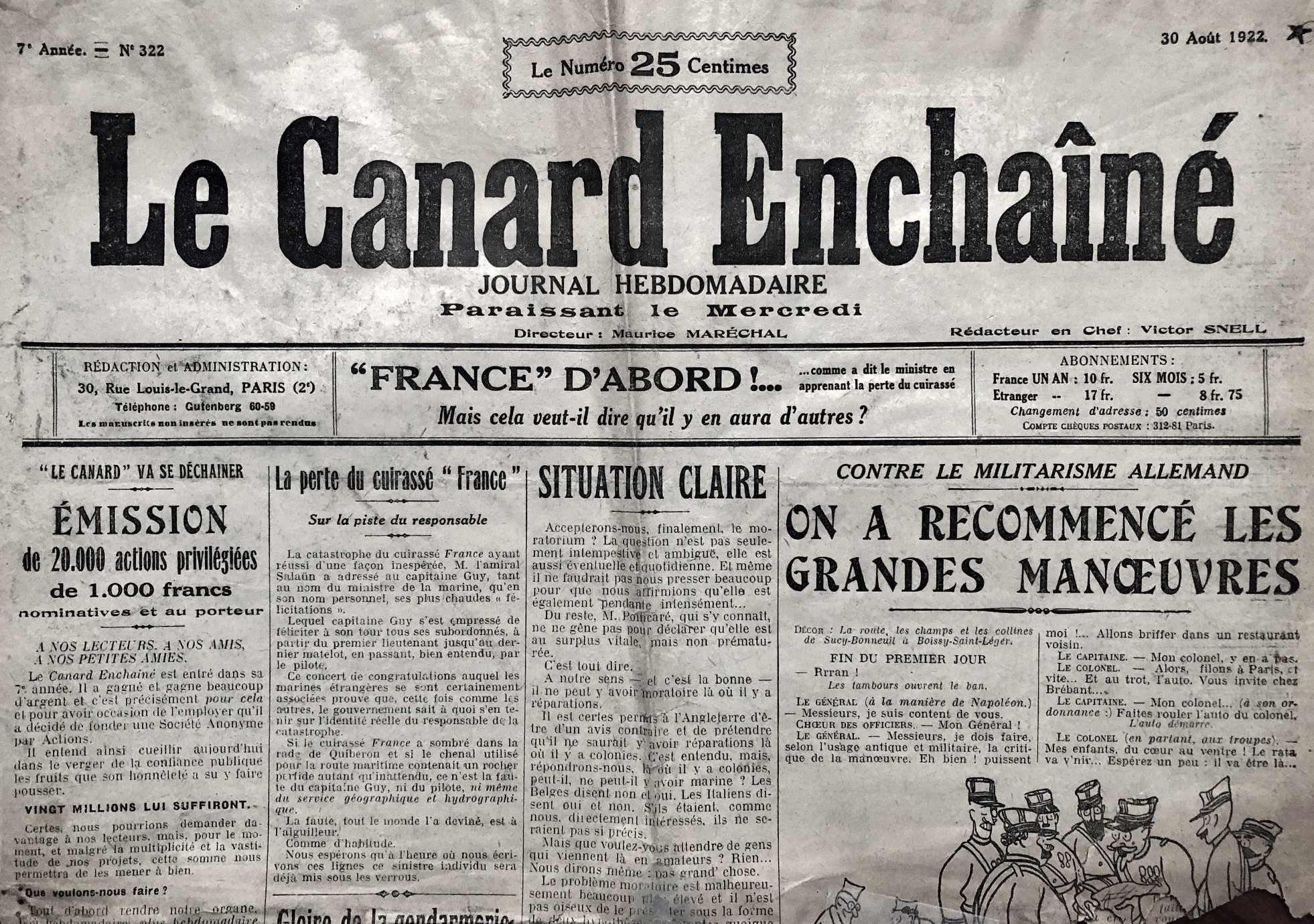

N° 322 du Canard Enchaîné – 30 Août 1922

N° 322 du Canard Enchaîné – 30 Août 1922

79,00 €

Rupture de stock

L’armée policière

Dorgelès dénonce la dérive sécuritaire

Dans le Canard enchaîné du 30 août 1922, Roland Dorgelès signe un article au titre glaçant : « L’armée policière ». Le romancier-journaliste, déjà célèbre pour son récit de guerre Les Croix de bois, s’inquiète d’un phénomène inquiétant : la militarisation de la police. Derrière l’argument d’ordre public, Dorgelès voit poindre une dérive : employer les méthodes de guerre pour surveiller la société civile. Le Canard relaie cette alerte avec ironie mais aussi gravité : deux ans après l’armistice, la République, qui devait revenir aux libertés, semble importer dans ses rues l’esprit de caserne. Un texte qui met en garde contre la confusion des uniformes.

manque important, restaurations

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

Rupture de stock

Quand la guerre s’invite dans la rue

Dorgelès et la critique de l’« armée policière »

Le 30 août 1922, Le Canard enchaîné confie à Roland Dorgelès une tribune particulièrement marquante : « L’armée policière ». Connu pour avoir donné, avec Les Croix de bois, une des descriptions les plus poignantes de la guerre des tranchées, Dorgelès apporte ici son autorité d’ancien combattant et d’écrivain pour dénoncer une dérive de l’après-guerre : la militarisation des forces de police.

L’expression même d’« armée policière » concentre toute l’ironie et toute l’inquiétude. Une armée est faite pour combattre un ennemi extérieur, protéger la nation ; une police, pour garantir l’ordre à l’intérieur. En fusionnant les deux notions, on fabrique un instrument qui ne connaît que la discipline, la contrainte et la répression. Pour Dorgelès, cette évolution menace les libertés publiques et transforme la République en caserne à ciel ouvert.

La critique repose sur son expérience : lui qui a vu de près les horreurs de l’armée au front s’élève contre l’idée d’importer ces méthodes dans la vie civile. Derrière la rhétorique de la sécurité, il devine une tentation autoritaire. Employer les armes et les réflexes militaires contre les citoyens, c’est perpétuer la guerre par d’autres moyens.

Le ton du Canard amplifie ce propos : sous l’ironie, c’est un avertissement grave. La satire dénonce l’absurdité d’un État qui, au lieu de démobiliser ses soldats et de leur offrir une réintégration digne, trouve commode de recycler la logique militaire pour encadrer la société. La paix, censée être un retour à la liberté, se voit ainsi compromise par un militarisme déplacé.

En août 1922, cette critique résonne fortement : la France connaît des tensions sociales, des grèves, et la tentation d’une répression musclée grandit. Dorgelès rappelle que l’armée ne doit pas devenir l’outil d’un maintien de l’ordre politique. Par ce texte, le Canard confirme sa mission : montrer que les menaces pour la démocratie ne viennent pas seulement d’ennemis extérieurs, mais aussi des institutions quand elles confondent protection et coercition.