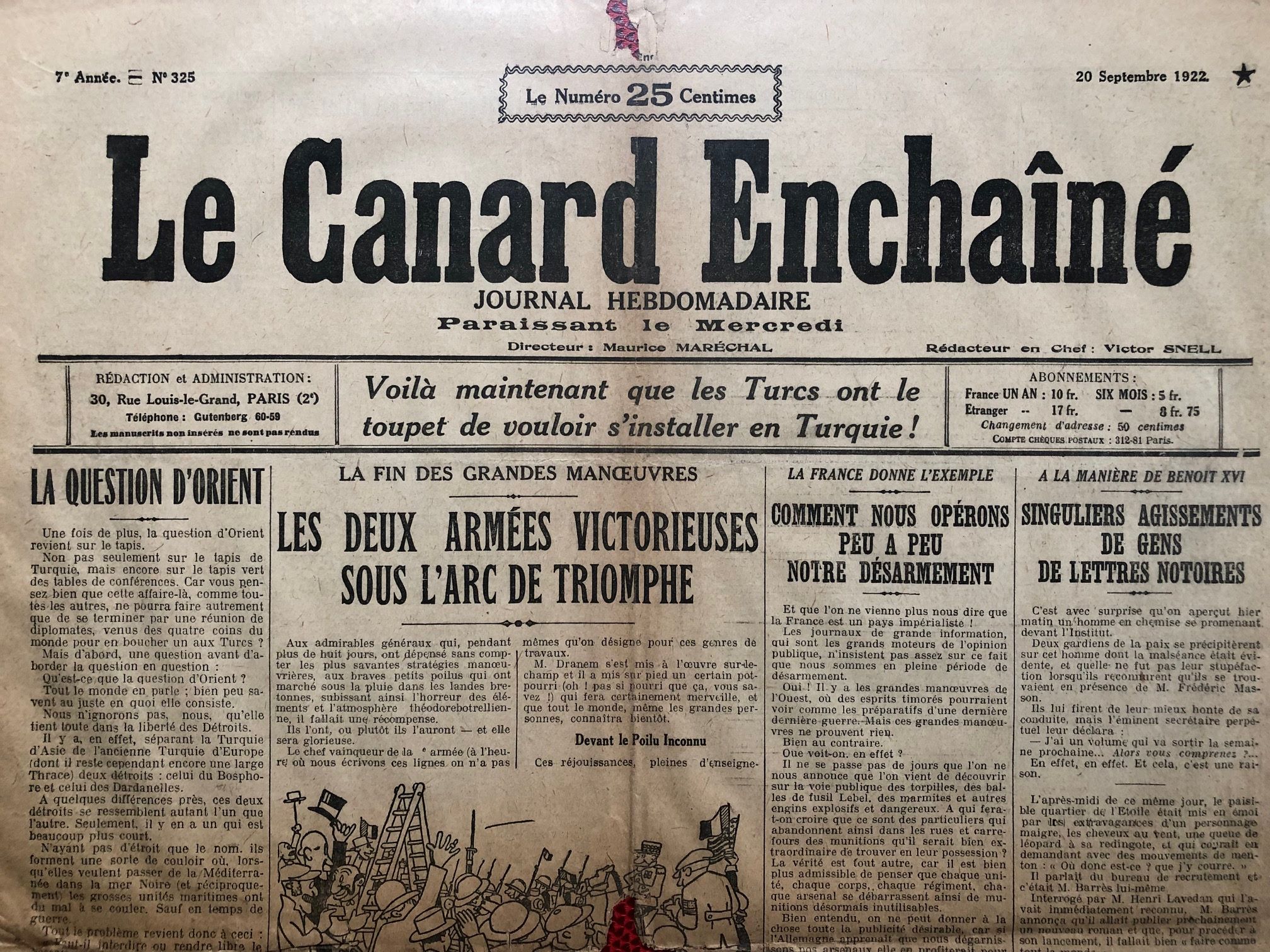

N° 325 du Canard Enchaîné – 20 Septembre 1922

N° 325 du Canard Enchaîné – 20 Septembre 1922

79,00 €

En stock

la fin des grandes manoeuvres

Les deux armées victorieuses sous l’Arc de Triomphe

Après dix jours de manœuvres militaires dans les landes bretonnes, les armées françaises s’apprêtent à « défiler » sous l’Arc de Triomphe. Mais qui a gagné ? Peu importe : Rivet s’en amuse dans Le Canard enchaîné, soulignant l’absurdité d’un cérémonial où l’on salue deux armées victorieuses, histoire de ne froisser personne. Dans la France de l’après-guerre, encore hantée par Verdun, le Canard se fait le témoin ironique d’une armée qui parade plus qu’elle ne prépare.

20 septembre 1922. Tandis que paraissent les mémoires de Guillaume II, l’ex-empereur d’Allemagne répète qu’il n’a jamais voulu la guerre. Raymond Poincaré, en France, avait déjà fait la même démonstration. Pour Le Canard enchaîné, cette concordance est édifiante : quand les dirigeants s’exonèrent de toute responsabilité, il ne reste plus que les soldats pour porter le poids de la guerre. Un billet qui résume, en une ironie grinçante, l’amertume de l’après-14-18.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

L’article de Jules Rivet, publié à la une du Canard enchaîné du 20 septembre 1922, s’inscrit dans la veine antimilitariste et satirique qui caractérise le journal depuis sa fondation. Intitulé « Les deux armées victorieuses sous l’Arc de Triomphe », il décrit sur un ton faussement solennel le défilé parisien qui doit clore les grandes manœuvres militaires de l’Ouest.

Deux armées victorieuses, pour n’en froisser aucune

Le cœur de la moquerie réside dans cette idée absurde : peu importe qui a gagné les manœuvres, puisqu’on décrète que les deux camps sortent vainqueurs. Rivet souligne avec un humour mordant cette logique bien française de compromis cérémoniel :

« Comme il faut tout de même établir une distinction, il a été décidé qu’elle ne défilerait que quelques minutes après la première… »

Ainsi, même dans la mise en scène de la victoire, le ridicule pointe : la hiérarchie de la gloire militaire se joue… à quelques minutes d’intervalle.

Un cérémonial creux

Sous sa plume, le défilé prend des allures de spectacle théâtral. Les généraux, « admirables » dans leurs stratégies, reçoivent une récompense symbolique, tandis que les poilus – bien réels – ont subi « la pluie dans les landes bretonnes ». La satire repose sur ce décalage : les chefs se parent d’une gloire abstraite, les soldats d’une pluie bien concrète.

Le cortège lui-même est caricaturé :

« Le cortège, formé Porte Maillot, s’ébranlera vers 2 heures… et s’engagera dans l’avenue de la Grande-Armée. »

Le style se veut solennel, mais Rivet en détourne les codes : ce qui devait être une démonstration de force devient une procession ridicule, digne d’un carnaval militaire.

Un humour aux racines de 14-18

Derrière le sourire, il y a une mémoire encore vive : la guerre de 1914-1918, qui a profondément marqué le pays. Les manœuvres de 1922, organisées en Bretagne, se voulaient une démonstration de discipline et d’efficacité de l’armée française. Mais pour le Canard, elles rappellent surtout l’absurdité des préparatifs militaires. La France sortait tout juste de l’occupation de la Ruhr, et l’état-major cultivait la peur d’un nouveau conflit. Le journal, au contraire, s’emploie à désamorcer la rhétorique guerrière par la dérision.

Le décalage entre la pompe et la réalité

Rivet ne manque pas de relever le contraste entre les ambitions officielles et la banalité du quotidien. Il raille la « promotion des manœuvres » et l’hypothèse de décorations supplémentaires, qui transformeraient un simple exercice en quasi-bataille glorieuse. À travers cette ironie, le Canard dénonce le goût de l’armée pour la mise en scène, et celui du pouvoir pour la récupération politique.

Le Canard, garde-fou satirique

L’article illustre à merveille la fonction du Canard enchaîné dans les années 1920 : se poser en contre-discours, face à une presse majoritairement complaisante avec l’armée et le gouvernement. En tournant en dérision les manœuvres militaires, Rivet ne s’en prend pas seulement aux généraux, mais à toute une société prompte à glorifier l’armée sans interroger ses méthodes ni ses dérives.

En somme, ce texte du 20 septembre 1922 offre un reflet du climat de l’entre-deux-guerres : une armée soucieuse de se montrer forte, un gouvernement attaché aux symboles, et un journal satirique qui refuse de prendre ces simulacres au sérieux. Rivet, fidèle à l’esprit du Canard, démontre que parfois, la meilleure arme contre l’obsession militaire reste… le rire.

Le billet « Nouvelles preuves », signé anonymement à la une du Canard enchaîné du 20 septembre 1922, illustre à merveille l’art de la pique brève et acérée qui faisait la réputation du journal. En quelques paragraphes, le journal parvient à tourner en dérision à la fois l’ancien empereur allemand Guillaume II et le président du Conseil français Raymond Poincaré, en les renvoyant dos à dos dans leur déni de responsabilité face au cataclysme de 1914.

Guillaume II, l’empereur qui n’a « jamais voulu » la guerre

Le prétexte de ce billet est la publication prochaine, annoncée par Excelsior, des Mémoires de Guillaume II. L’ancien Kaiser, exilé aux Pays-Bas depuis 1918, y répète pour « la centième fois » qu’il n’a pas voulu la guerre. Le Canard feint de prendre note avec gravité de cette proclamation — tout en en soulignant l’absurdité. Car comment croire celui qui, en 1914, avait incarné aux yeux de l’opinion mondiale le bellicisme allemand ? L’ironie est palpable : si l’empereur « déclare et prouve » son innocence, c’est bien qu’il n’a aucune preuve sérieuse à offrir.

Poincaré, le miroir français

Mais le coup de griffe ne s’arrête pas au voisin honni. Le journal rappelle que Raymond Poincaré, président du Conseil et figure centrale de la politique française de l’après-guerre, avait tenu exactement le même discours : lui non plus n’aurait jamais voulu la guerre. Rivés à leurs postures d’hommes d’État infaillibles, les deux dirigeants finissent par se ressembler. Et Le Canard les associe dans une même ironie : « Nul n’ignore… que M. Poincaré a fait victorieusement la même affirmation et la même démonstration. »

Le parallèle est cruel : Guillaume II, symbole de l’ennemi vaincu, et Poincaré, incarnation du nationalisme triomphant, partagent la même incapacité à assumer les choix politiques qui ont conduit à la boucherie de 14-18.

L’irresponsabilité des chefs, le poids des soldats

Le billet conclut en retournant le propos :

« De ces deux irresponsabilités simultanées et lumineuses, il ressort à l’évidence ce que nous avons toujours dit : que ce sont les soldats, seuls, qui ont fait la guerre. »

Cette phrase résume le ton du Canard : loin des dénégations des « grands hommes », ce sont les millions de poilus, anonymes et sacrifiés, qui ont porté la réalité de la guerre. Et si les chefs peuvent se disputer la gloire ou se défausser de la culpabilité, il ne reste aux survivants qu’à « supporter le poids moral » – tandis que les morts, eux, ne parlent plus.

Un reflet du climat de 1922

En septembre 1922, la France vit encore dans l’ombre de la Grande Guerre. Les débats sur les responsabilités de 1914 agitent l’opinion et la presse, tandis que la Société des Nations tente de poser les bases d’une paix durable. En Allemagne, la légende du « coup de poignard dans le dos » prend racine. En France, Poincaré incarne une politique de fermeté, marquée cette même année par l’occupation de la Ruhr pour faire pression sur l’Allemagne. Dans ce contexte, le billet du Canard se lit comme une antidote aux discours officiels : il rappelle que les « grands » nient, mais que les « petits » ont payé.

En définitive, « Nouvelles preuves » illustre la double cible privilégiée du Canard enchaîné : l’ennemi extérieur, mais aussi et surtout les dirigeants français, jamais épargnés par la satire. À travers ce court texte, on retrouve une vérité toujours actuelle : quand les chefs s’innocentent, ce sont les peuples qui portent la guerre sur leurs épaules.