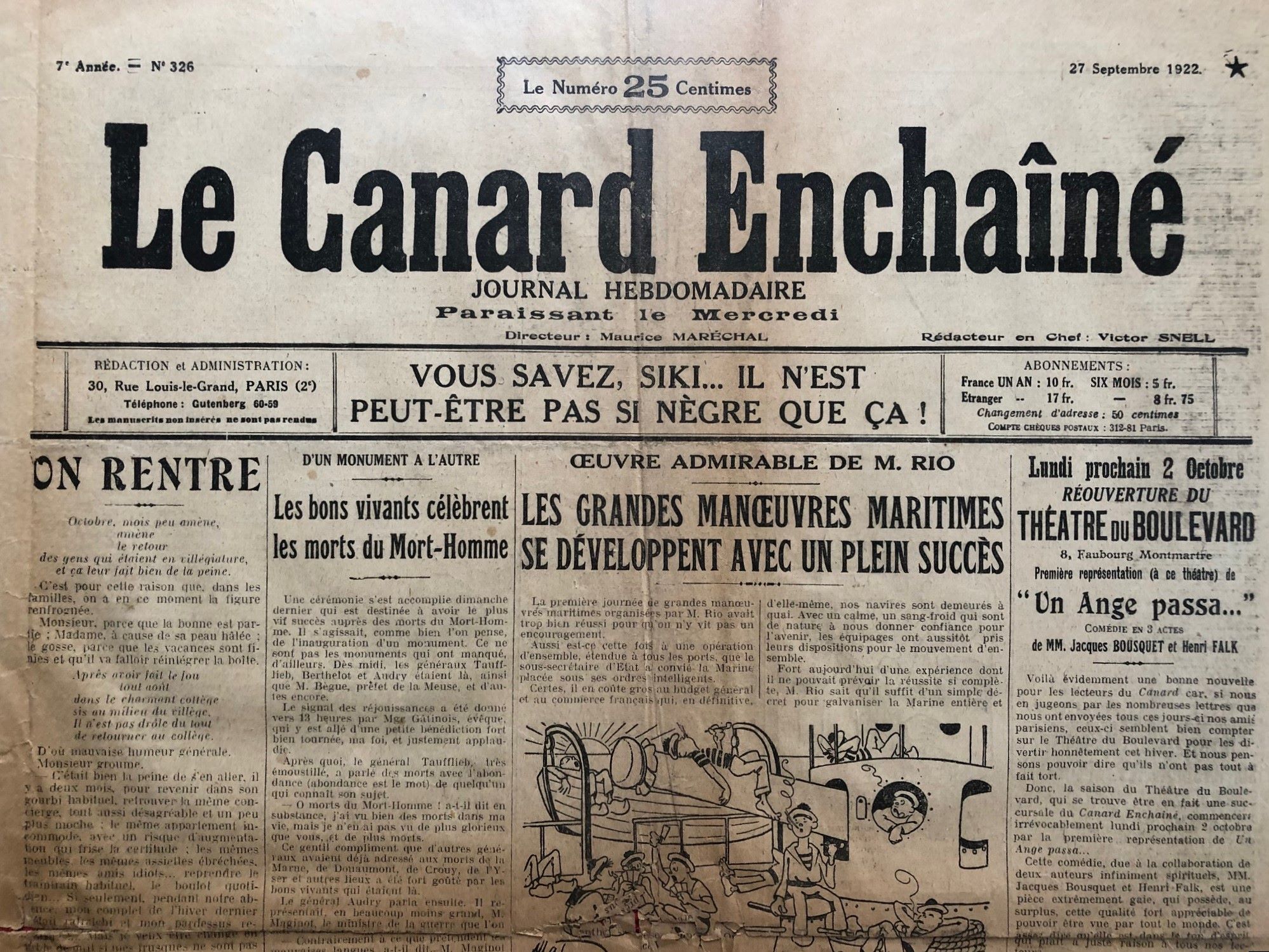

N° 326 du Canard Enchaîné – 27 Septembre 1922

N° 326 du Canard Enchaîné – 27 Septembre 1922

79,00 €

En stock

La récolte de 1922 & La traite des vaches

En 1922, entre flambée des prix du lait et du vin, Le Canard enchaîné ne manque pas de pointer l’absurdité d’un marché agricole en crise permanente. Quand Bringer se moque d’un ministre de l’Agriculture impuissant à « traire » autre chose que des promesses, un billet voisin ironise sur la récolte viticole abondante… qui n’empêchera pas le vin d’augmenter. Deux chroniques jumelles qui rappellent, sur un ton à la fois pastoral et caustique, que derrière les mamelles des vaches comme derrière les tonneaux, ce sont toujours les consommateurs qui trinquent.

La « Journée du Laid », dessin de Jean Bray

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

À la fin de l’été 1922, la presse regorge de nouvelles agricoles : vendanges prometteuses dans le Midi, inquiétudes sur la pénurie de lait en région parisienne. Le Canard enchaîné, fidèle à sa vocation de tirer le fil de l’absurde, consacre une partie de son numéro du 27 septembre à ces deux produits essentiels de la table française : le vin et le lait. Deux textes distincts, mais qui dialoguent par leur ironie.

Le lait ou la vache à promesses

Dans son article « La traite des vaches », signé Roger Brindolphe (pseudonyme de Bringer), la cible est le ministre de l’Agriculture Henry Chéron. On le décrit comme obsédé par tout ce qui touche aux vaches, mais incapable de résoudre le problème fondamental : le prix du lait grimpe, non par complot des producteurs, mais parce qu’il est… rare. Un raisonnement qui, sous sa forme « économique », fait sourire : comment expliquer que le lait manque quand la France ne manque pas de vaches ?

Bringer file la métaphore : ce ne sont pas les bêtes qui font défaut, mais les bras pour les traire. Les jeunes rurales désertent les campagnes pour les bals, le cinéma ou même Paris, laissant les vaches à l’abandon. L’auteur, pince-sans-rire, suggère que les élégantes parties aux champs devraient rester pour tirer sur les pis et assurer l’approvisionnement. Satire mordante de la main-d’œuvre agricole qui se raréfie, mais aussi critique d’un ministre réduit à constater le mal et à prôner un retour à la terre… solution simpliste déjà éculée.

Le vin, toujours plus cher malgré l’abondance

Face au lait qui manque, voici le vin qui abonde… mais qui, lui aussi, coûtera plus cher. Le billet sur la récolte viticole souligne cette contradiction. Dans l’Hérault et l’Aude, les vendanges s’annoncent excellentes, en quantité comme en qualité, avec des millions d’hectolitres attendus. Pourtant, les négociants préviennent : le vin ne sera pas bon marché.

L’argument avancé frise le comique : si les prix baissaient trop, les viticulteurs abandonneraient la vigne pour la luzerne. Autrement dit, mieux vaut maintenir les cours élevés, même en période de surabondance, pour éviter que le producteur ne « se décourage ». L’ironie du Canard tombe sous le sens : le marché agricole fonctionne selon une logique qui semble déconnectée du simple rapport entre offre et demande.

Une France rurale en mutation

Ces deux textes sont révélateurs des tensions de la France des années 1920. Après la guerre, le pays tente de se relever, mais la reconstruction s’accompagne d’une inflation persistante. Le lait, denrée vitale pour les familles, devient un produit rare et cher. Le vin, boisson nationale, suit une logique de marché qui défie la logique du consommateur. Le Canard met ainsi en lumière la fragilité du monde rural, partagé entre tradition et modernisation, exode vers la ville et nécessité de nourrir une population urbaine croissante.

Le rire pour masquer l’amertume

Ce qui relie ces deux papiers, c’est le ton. L’un comme l’autre tournent en dérision les discours officiels et les logiques économiques. Le ministre est présenté comme un homme qui « trairait » surtout les contribuables ; les négociants en vin comme des prestidigitateurs capables de transformer une abondance en prétexte pour faire payer davantage. La satire, en soulignant l’absurde, révèle l’injustice : ce sont toujours les mêmes — les citadins, les petits ménages, les soldats démobilisés — qui supportent le coût.

Conclusion

En rapprochant la traite des vaches et la récolte de 1922, Le Canard brosse un tableau ironique mais réaliste d’une France où la vie chère reste une plaie ouverte. Le vin sera abondant mais plus cher, le lait est rare mais indispensable : deux facettes d’un même problème, celui d’une économie agricole incapable de répondre aux besoins des consommateurs. Derrière les bons mots, c’est une critique sociale qui transparaît : les promesses ministérielles ne remplissent pas les bols, et les explications économiques ne désaltèrent personne.