N° 34 du Canard Enchaîné – 21 Février 1917

N° 34 du Canard Enchaîné – 21 Février 1917

89,00 €

En stock

Le parent pauvre

Dans son numéro du 21 février 1917, Le Canard enchaîné met à la une un texte de Paul Brulat, écrivain reconnu, intitulé « Le parent pauvre ». Derrière cette figure de l’exclu familial, méprisé pour sa pauvreté et oublié des dîners mondains, se dessine une métaphore bouleversante : celle du soldat, jadis marginalisé, devenu héros une fois tombé pour la patrie. Avec une plume à la fois sobre et poignante, Brulat dénonce la vanité bourgeoise et rappelle que la guerre, en frappant tous les foyers, a fait du parent pauvre un martyr dont la mémoire rehausse l’honneur de toute une famille.

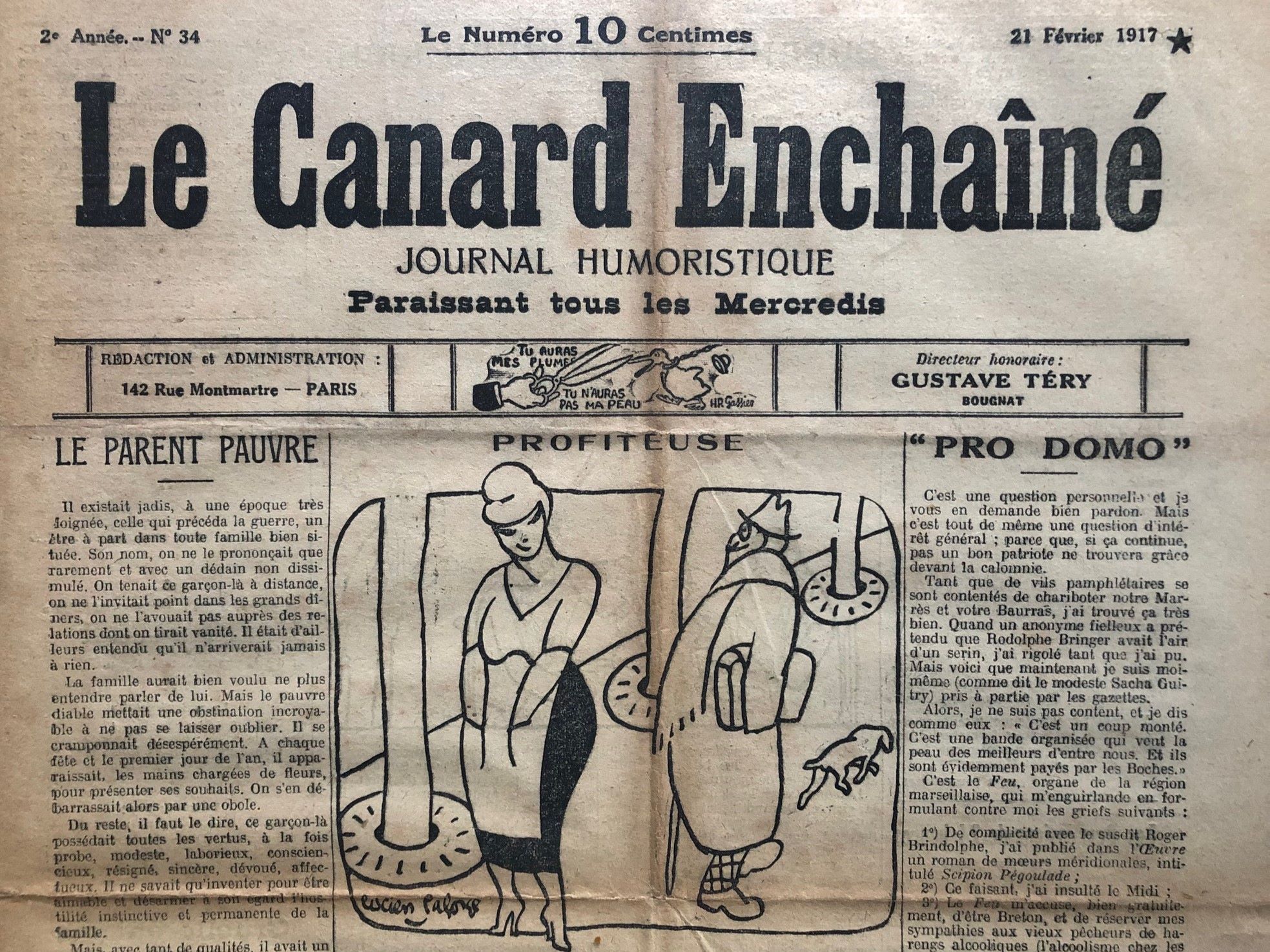

PROFITEUSE, dessin de Lucien Laforge

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

L’article « Le parent pauvre », publié à la une du Canard enchaîné du 21 février 1917, tranche par son ton grave et littéraire dans un journal plus souvent coutumier de l’ironie. La signature, celle de Paul Brulat, romancier et essayiste, confère au texte une dimension particulière : ici, ce n’est pas le pamphlet satirique, mais la méditation morale qui occupe le devant de la scène.

Brulat commence par brosser le portrait du « parent pauvre », ce personnage honni des familles bourgeoises d’avant-guerre : discret, mal vu, toléré au prix d’une obole, jamais invité aux grandes tablées. On le tient à distance, malgré ses qualités d’honnêteté, de dévouement et de simplicité. Son seul crime est d’être pauvre.

Mais la guerre bouleverse la donne. Ce parent marginalisé, mobilisé sans protection ni piston, accomplit son devoir dans les tranchées. Tombé au combat, il devient « cousin au cinquième degré » soudainement élevé au rang de proche, que l’on pleure comme un fils. La famille, qui l’avait méprisé, se pare désormais de son sacrifice comme d’un titre de gloire. Brulat pointe ici la vanité sociale : derrière l’hommage, il y a l’orgueil retrouvé d’avoir fourni un héros à la patrie.

Ce texte est révélateur de l’ambiguïté de la guerre : elle ressoude les familles, car « il n’y a plus, en France, de famille désunie », mais au prix d’une douleur universelle. Tous ont perdu un être cher, et la disparition du parent pauvre rappelle que la mort, dans la guerre, efface les hiérarchies sociales.

En donnant la parole à Brulat, Le Canard montre qu’il ne se contente pas de moquer la presse belliciste ou les profiteurs de guerre. Il sait aussi ouvrir sa une à une réflexion plus intime et plus grave, qui traduit le poids moral du conflit dans la société française de 1917.

Paul Brulat (1852-1927)

Écrivain et journaliste

Né à Paris en 1852, Paul Brulat (de son vrai nom Paul-Louis Brulat) se fait d’abord connaître comme critique dramatique et romancier. Son œuvre, marquée par une sensibilité réaliste et humaniste, lui vaut une certaine reconnaissance dans les milieux littéraires de la Belle Époque. Auteur prolifique, il publie de nombreux romans et essais, où il défend des thèmes de justice sociale et d’égalité.

Durant la Grande Guerre, il collabore ponctuellement à Le Canard enchaîné, qui accueille sa plume grave et réfléchie à côté des satires habituelles. Dans son article « Le parent pauvre » (21 février 1917), il médite sur le sort des exclus d’avant-guerre, devenus martyrs une fois tombés au front. Cette contribution illustre le souci du Canard de mêler ironie et gravité, satire et hommage.

Brulat meurt en 1927. Son nom est aujourd’hui moins connu, mais sa présence dans les colonnes du Canard enchaîné rappelle que le journal, dès ses débuts, sut attirer des écrivains venus d’horizons variés pour donner une profondeur inattendue à son ton satirique.

Dans ce numéro, le dessinateur Lucien Laforge s’attaque à une figure bien particulière : les « profiteuses » de guerre. Ces bourgeoises caricaturées, engoncées dans leurs manteaux de fourrure, contrastent violemment avec les poilus en guenilles. À travers son crayon, Laforge met à nu le cynisme d’un arrière qui se gave de luxe et de confort. L’ironie mordante, en soulignant la féminisation de la spéculation et du parasitisme social, montre combien la satire du Canard ne ménage personne : ni les embusqués, ni leurs épouses ou maîtresses qui profitent du conflit pour mieux étaler leurs privilèges. Une dénonciation graphique des inégalités de la guerre.