N° 397 du Canard Enchaîné – 6 Février 1924

N° 397 du Canard Enchaîné – 6 Février 1924

79,00 €

En stock

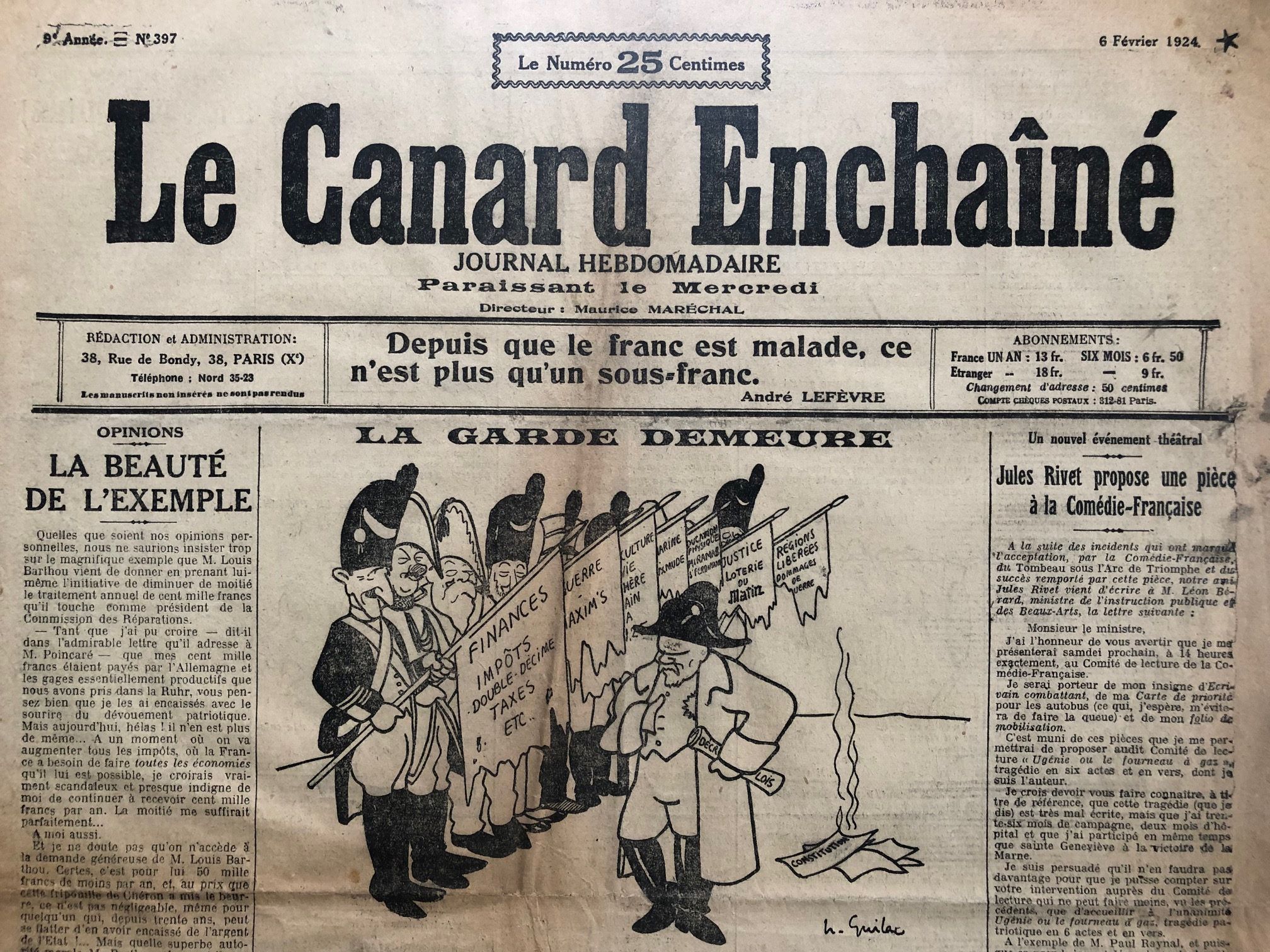

Un nouvel événement théâtral : Jules Rivet propose une pièce à la Comédie-Française – pour les régions libérées : on va voter de nouveaux crédits et de nouveaux décimes – du pognon ? En voilà ! Un brillant succès diplomatique : L’Autriche nous rend la clé de la ville de Lyon – voici du lait : le bouc de monsieur Chiquet – La crise financière : le franc sauvera le franc ! XYZ ou le fils du vampire : grand ciné-roman en 98 épisodes par Rodolphe Bringer – L’affaire Seznec se complique : le Canard découvre un homme qui n’a jamais vu Quémeneur – À la Bibliothèque nationale : monsieur Roland Marcel prend possession de son poste – Bicard à la comédie française, par G. de la Fouchardière –

Prochainement, rentrée de Henri Béraud – Retour de Béraud au Canard qui ne se fera pas, conséquence directe de sa nomination à Légion d’honneur, incompatible avec l’esprit du Canard Enchainé.

1914-1924, dessin de Charles Boirau –

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Quand le Canard mène l’enquête : un témoin capital… qui n’a rien vu

La parodie d’investigation dans l’affaire Seznec, ou l’art de tourner la justice en dérision

En février 1924, Le Canard enchaîné s’invite dans l’affaire Seznec, alors en pleine effervescence judiciaire. L’article du 6 février, non signé — comme souvent pour ce genre de pièce collective —, se présente comme une “révélation” : le journal affirme avoir “découvert un homme qui n’a jamais vu Quéméneur !”. Tout le sel du papier repose sur ce paradoxe cocasse, digne d’un sketch de Courteline : alors que police et juges s’échinent à trouver des témoins fiables dans une enquête labyrinthique, le Canard se targue de présenter le seul témoin incontestable — précisément parce qu’il n’a rien à dire.

L’ironie est transparente. Depuis la disparition du conseiller général Pierre Quéméneur en mai 1923, la France suit avec passion une affaire aux allures de roman noir. Guillaume Seznec, négociant breton et dernier compagnon connu du disparu, est arrêté puis inculpé de meurtre. L’enquête, truffée d’erreurs, de faux témoignages et d’invraisemblances, devient un véritable feuilleton national. Le Canard, déjà passé maître dans l’art de railler la machine judiciaire, en profite pour livrer une parodie d’investigation digne des plus grands numéros de son humour absurde : plutôt que d’ajouter une fausse “piste” à la litanie des révélations contradictoires, il propose un “témoignage” d’une pureté absolue — celui d’un homme sûr de n’avoir jamais rien vu.

Le journal feint le sérieux : l’article adopte le ton pompeux du reportage policier, multipliant les détails de procédure (“au cours de l’enquête que nous menons conjointement avec la police”) et les formules de pseudo-professionnalisme (“un homme digne de toute confiance”). Mais le second degré saute aux yeux. Le “témoin” est un simple commissionnaire parisien, rencontré “au coin du trottoir, autour d’un petit vin blanc”. Sa déclaration, pastiche de procès-verbal, accumule les noms illustres — “J’ai vu M. Millerand, M. Clemenceau, M. Henri Bordeaux…” — pour conclure : “mais, sur la foi du serment, jamais je n’ai vu M. Quéméneur !” Le Canard réussit ici une prouesse : dénoncer à la fois le ridicule des enquêtes à sensation et la vanité des médias qui s’en emparent.

À travers cette blague prolongée, la satire vise large. Elle moque d’abord la justice, engluée dans ses contradictions et trop prompte à fabriquer du témoignage pour combler le vide des preuves. Elle ridiculise ensuite la presse de faits divers, qui, de Paris-Soir à Excelsior, rivalise de “révélations” aussi spectaculaires qu’improbables. Et enfin, elle s’attaque au goût du public pour le sensationnel, à cette France des cafés qui commente chaque jour “le mystère Seznec” comme une épopée populaire. En opposant le bon sens du “commissaire de trottoir” à la solennité des magistrats, le Canard renverse la hiérarchie des voix : la vérité sort du zinc, pas du palais de justice.

Ce texte marque aussi une étape dans l’évolution du ton du Canard enchaîné. Après les satires politiques de l’immédiat après-guerre, le journal s’affirme comme un contre-pouvoir médiatique à part entière, capable de ridiculiser la presse d’information tout en s’en moquant de l’intérieur. L’humour devient ici une méthode critique : il ne s’agit pas de nier la gravité de l’affaire Seznec, mais de pointer la vacuité d’une justice qui accumule les incohérences jusqu’à frôler l’absurde.

Soixante-dix ans avant la réhabilitation posthume de Guillaume Seznec, Le Canard enchaîné avait déjà flairé le scandale judiciaire — à sa manière : en riant. Le “témoin qui n’a jamais vu Quéméneur” reste un modèle de dérision bien française, où le bon mot devient une arme contre l’incompétence d’État. Sous la plaisanterie, on entend déjà la méfiance profonde du Canard envers la vérité officielle — une tradition qui, depuis un siècle, n’a jamais cessé de le définir.