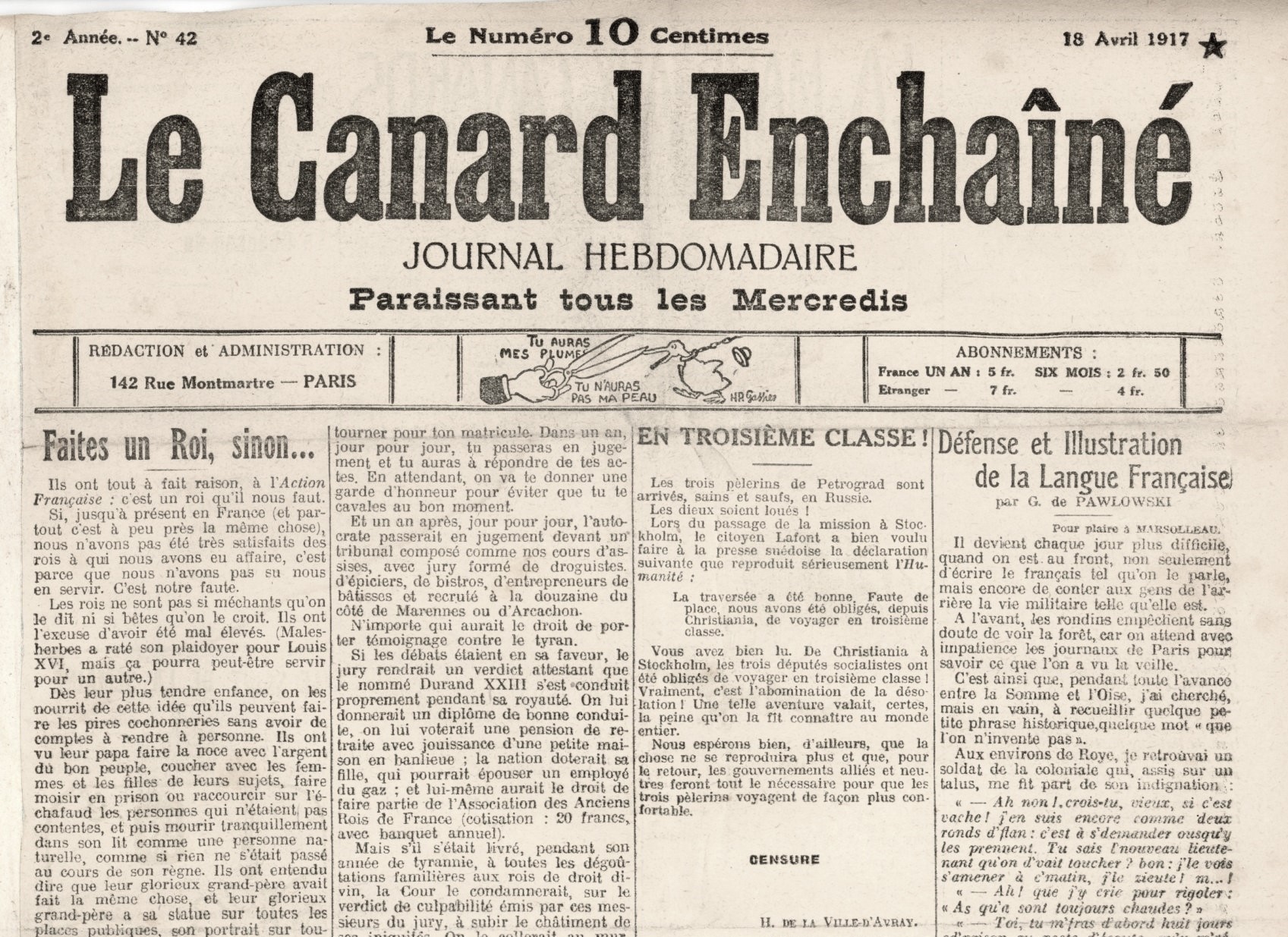

N° 42 du Canard Enchaîné – 18 Avril 1917

N° 42 du Canard Enchaîné – 18 Avril 1917

89,00 €

Rupture de stock

Défense et Illustration de la Langue Française

Dans son article du 18 avril 1917, Gaston de Pawlowski s’amuse à confronter la langue des poilus aux canons du Figaro. Le front devient prétexte à une réflexion ironique sur l’« éloquence française » : dialogues crus, métaphores savoureuses et détournement du noble registre pour en montrer les absurdités. Entre satire littéraire et chronique de tranchée, le texte révèle un Canard enchaîné prompt à dynamiter les conventions académiques… sans jamais perdre son mordant.

Une lamentable histoire, par Rodolphe Bringer

R. Bringer, natif de Pierrelatte, dit Gonfle-Bouffigues, anima durant de longues années, par sa gaîté et sa verve méridionales, les réunions du « Canard » – et le « Canard » lui-même.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

Rupture de stock

Avec Défense et Illustration de la Langue Française, Gaston de Pawlowski offre au Canard enchaîné du 18 avril 1917 une chronique où se croisent deux univers : la rhétorique solennelle des salons littéraires et le parler brut des soldats dans la boue. Dès les premières lignes, l’auteur s’adresse à Louis Marsolleau, poète et journaliste, figure amicale et complice, comme pour mieux placer son texte sous le signe du clin d’œil entre lettrés. Mais très vite, l’objet se déplace : comment transcrire fidèlement la verve des poilus tout en échappant au couperet de la bienséance bourgeoise, incarnée par le Figaro ?

Le récit alterne ainsi deux registres. D’un côté, l’anecdote vécue : un dialogue de front, où un soldat de la coloniale lâche un flot de récriminations à coups d’argot savoureux, sur fond de frites, de supérieurs exaspérants et de camaraderie rugueuse. De l’autre, le vernis littéraire : Pawlowski explique comment il a dû gommer certains « épithètes gynécologiques » pour ne pas heurter la pudibonderie éditoriale. L’effet comique naît de ce contraste entre la crudité du langage de guerre et la correction recherchée par les académismes journalistiques.

L’ironie est mordante : à travers cette chronique, c’est tout un procès implicite fait à la langue figée des élites. Le Figaro, décrit comme « un sommet d’Arvers » où rien ne transpire, devient l’emblème d’un monde trop discret, aseptisé, alors même que les tranchées bruissent d’une vitalité verbale que Pawlowski juge plus authentique. Le recours à Marsolleau comme caution poétique et amicale permet de glisser du front aux cénacles littéraires, de rappeler que la guerre n’efface pas les querelles de style et que la satire peut se nicher jusque dans la syntaxe.

Au-delà de l’anecdote, le texte témoigne d’un enjeu plus vaste : la guerre de 14-18, en bouleversant les hiérarchies sociales et culturelles, remet en cause les modèles linguistiques. L’argot des poilus, longtemps méprisé, s’impose comme matière littéraire. Pawlowski, en bon humoriste, s’en fait le passeur ironique, rappelant que défendre et illustrer la langue française, ce n’est pas la momifier, mais au contraire la confronter au réel – même quand celui-ci sent la sueur, la graisse et la poudre.

Le Canard, en publiant ce texte en une, montre combien il savait capter cette tension entre haut et bas, entre académisme et gouaille. Ici, il rit moins des poilus que de la frilosité d’une certaine presse, incapable de rendre compte de leur verbe. Et c’est bien là l’un de ses talents : transformer la chronique linguistique en charge satirique, et rappeler que la guerre des mots est, elle aussi, une affaire sérieuse.