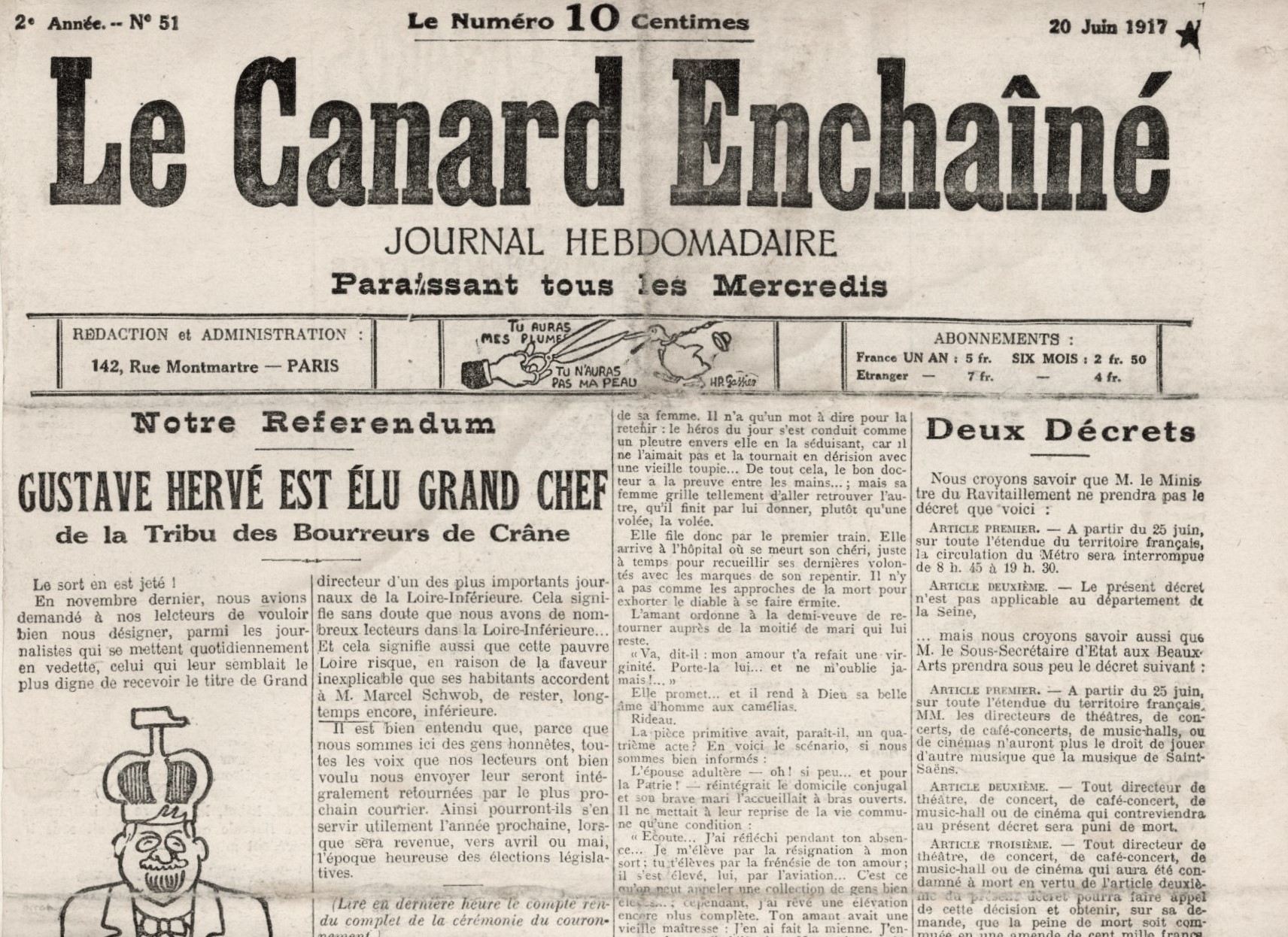

N° 51 du Canard Enchaîné – 20 Juin 1917

N° 51 du Canard Enchaîné – 20 Juin 1917

89,00 €

En stock

Notre referendum : Gustave Hervé est élu grand chef de la tribu des bourreurs de crâne.

Maurice Maréchal traque les « bourreurs de crâne » et organise dans le numéro du 29 Novembre 1916, un referendum auprès de ses lecteurs pour élire les meilleurs… Le 20 juin 1917, Le Canard enchaîné sacre son « Grand Chef des Bourreurs de Crâne ». Couronnement, banquet et discours : toute une cérémonie, aussi grotesque que jubilatoire, vient introniser Gustave Hervé, ex-socialiste devenu patriote tapageur. Derrière la farce, un vrai baromètre de la presse de guerre : Barrès, Humbert et d’autres candidats n’y échappent pas. Le lecteur rit, mais saisit aussi l’ironie décapante d’un journal qui transforme la propagande en opéra-bouffe.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

L’édition du 20 juin 1917 constitue un moment phare de la satire du Canard enchaîné. Ce jour-là, les lecteurs découvrent en une un grand titre solennel, « Paris acclame Gustave Hervé », accompagné de dessins de cérémonie : banquet, discours, remise de couronne… Tout est mis en scène comme s’il s’agissait d’un événement d’État. Mais le « sacre » ne consacre rien d’autre que la caricature d’un journaliste. Gustave Hervé, autrefois figure du socialisme antimilitariste, a opéré un spectaculaire virage patriote au moment de la guerre. Devenu chantre du bourrage de crâne, il est ici hissé au rang de « Grand Chef de la Tribu ».

Le mécanisme satirique est implacable : reprendre les codes de la pompe républicaine pour en faire un carnaval. Les noms des invités — Barrès, Lichtenberger, Robson, Jouhaux, mais aussi des figures inventées ou tournées en ridicule — composent une galerie où se croisent les grandes plumes et les seconds couteaux de la propagande. Chaque « toasteur » y va de sa pique, chaque discours renforce le grotesque. Hervé, présenté comme un monarque grotesque, finit par régner sur une « tribu » qui n’a d’autre gloire que d’intoxiquer l’opinion.

La quatrième page enfonce le clou : les résultats détaillés du « référendum » des lecteurs. Près de 18 000 votes (un chiffre sans doute gonflé pour la blague) départagent les candidats. Hervé l’emporte d’un cheveu sur Maurice Barrès, un autre champion du patriotisme outrancier. Charles Humbert complète le podium, tandis que d’autres figures de la presse et de la politique sont reléguées plus bas. Ici, la satire se double d’un faux sérieux électoral : chiffres, classements, commentaires comme dans un vrai scrutin. Le Canard tourne ainsi en ridicule à la fois les hommes et le processus de légitimation médiatique.

Ce double dispositif — cérémonie parodique en une, dépouillement pseudo-scientifique en dernière page — illustre la force du Canard en 1917 : faire rire tout en frappant fort. Le rire naît de l’incongruité (des journalistes érigés en « tribu », des banquets imaginaires), mais aussi du contraste entre le ton officiel et la vacuité du propos. L’attaque, elle, vise le cœur du système : le rôle de la presse comme relais de la propagande, capable de nourrir l’opinion d’illusions aussi artificielles qu’un couronnement en carton-pâte.

Dans le contexte d’une guerre qui s’éternise et où les poilus perdent foi dans les promesses, l’invention de cette « tribu des bourreurs de crâne » fonctionne comme une grille de lecture mordante. Elle permet au lecteur de ranger, de juger, de sourire — bref, de reprendre un peu de distance critique. Le numéro du 20 juin 1917 restera comme une des plus belles démonstrations du Canard : transformer la boue du mensonge en éclat de rire, et faire de la satire une arme contre la résignation.

📝 Notice biographique : Gustave Hervé (1871-1944)

Gustave Hervé est une figure aussi haute en couleur que controversée de la presse et de la politique françaises du premier XXe siècle. Né en 1871, il s’impose d’abord comme un militant socialiste et antimilitariste virulent. Instituteur de formation, il fonde en 1904 le journal La Guerre sociale, qui devient rapidement le porte-voix d’un courant extrême et violemment critique de l’armée et des institutions. À cette époque, Hervé se distingue par un ton outrancier, des appels à l’insoumission, et même des caricatures spectaculaires — l’une des plus célèbres représentant le drapeau français planté dans un tas de fumier. Cette outrance lui vaut condamnations et séjours en prison, mais aussi une notoriété redoutable.

Pourtant, à la veille de la Grande Guerre, il amorce un spectaculaire revirement. Après avoir fondé en 1913 le Parti socialiste national, Hervé adopte des positions patriotiques de plus en plus affirmées. Lorsque la guerre éclate en 1914, il se rallie sans réserve à l’Union sacrée et devient l’un des plus ardents propagandistes du conflit. Ses appels à la discipline, sa rhétorique flamboyante et son journal — rebaptisé La Victoire en 1916 — le transforment en chantre du « bourrage de crâne », expression popularisée par Le Canard enchaîné pour désigner la propagande de guerre.

Cette volte-face, jugée comme une trahison par nombre de ses anciens compagnons socialistes, le place dans le collimateur du Canard. En juin 1917, ses rédacteurs l’élisent parodiquement « Grand Chef de la Tribu des Bourreurs de Crâne », au terme d’un référendum fictif organisé parmi leurs lecteurs. Cette satire consacre Hervé comme symbole d’une presse patriotarde, capable de renier ses engagements passés pour se mettre au service d’une propagande.

Après-guerre, Gustave Hervé poursuit sa dérive idéologique. Dans les années 1920, il glisse vers des positions nationalistes et autoritaires, allant jusqu’à admirer Mussolini. Il tente de faire du fascisme un modèle pour la France, mais reste marginalisé dans le paysage politique. Son itinéraire, du socialisme révolutionnaire à l’exaltation nationaliste, en passant par une conversion au fascisme, illustre les fractures et dérives de la période.

Pour l’histoire du Canard enchaîné, Gustave Hervé demeure une cible emblématique. Son élection satirique de 1917 condense tout le paradoxe du personnage : un tribun flamboyant, passé maître dans l’art de retourner sa veste, et devenu malgré lui une caricature vivante du « bourreur de crâne ».

📝 Maurice Barrès (1862-1923)

Écrivain et homme politique, Maurice Barrès est une figure majeure du nationalisme français de la Belle Époque. Romancier à succès (Les Déracinés), député boulangiste puis nationaliste, il développe une idéologie fondée sur « la terre et les morts », prônant le culte de la patrie et des racines. Pendant la Grande Guerre, il devient l’un des grands chantres de l’Union sacrée et multiplie les articles patriotiques, au ton lyrique et mystique. Dans L’Écho de Paris, il célèbre le sacrifice des poilus et exalte la revanche contre l’Allemagne. Pour Le Canard enchaîné, il incarne le prototype du « bourreur de crâne », alliant emphase littéraire et propagande.

📝 Charles Humbert (1866-1927)

Journaliste et homme politique, Charles Humbert est sénateur de la Meuse et directeur du journal Le Journal. Proche des milieux industriels, il se fait le défenseur ardent de l’armement et de la guerre à outrance. Ses campagnes en faveur de l’aviation et de l’artillerie lui assurent une grande visibilité, mais ses liens avec des industriels allemands lui vaudront d’être inquiété pour « trahison » en 1918. Malgré son patriotisme affiché, son nom reste associé aux excès de la presse de guerre, prompte à confondre information et propagande.

📝 Maurice Bunau-Varilla (1856-1944)

Patron de presse influent, Bunau-Varilla dirige Le Matin, l’un des plus grands quotidiens français de la Belle Époque. Son journal, populaire et très diffusé, adopte pendant la guerre un ton ultrapatriotique, multipliant les rumeurs et exagérations destinées à galvaniser l’opinion. En cela, Le Matin devient l’un des symboles du « bourrage de crâne ». Homme d’affaires autant qu’éditorialiste, Bunau-Varilla incarne l’alliance d’un journalisme de masse et d’une propagande débridée, où la vérité compte moins que l’efficacité.

📝 Marcel Schwob (1867-1928)

Directeur de L’Ouest-Éclair (Loire-Inférieure), Marcel Schwob — à ne pas confondre avec l’écrivain symboliste homonyme — est une figure régionale de la presse de guerre. Son journal, tirant profit du contexte patriotique, relaie la propagande gouvernementale avec zèle. Sa présence dans le « référendum » satirique du Canard enchaîné souligne que la pratique du bourrage de crâne ne concernait pas seulement les grandes plumes parisiennes, mais aussi des directeurs régionaux prompts à sacrifier la nuance au profit de l’enthousiasme guerrier.