N° 58 du Canard Enchaîné – 8 Août 1917

N° 58 du Canard Enchaîné – 8 Août 1917

89,00 €

En stock

La Rosière

Dans l’édition du 8 août 1917, Roland Catenoy (alias Roland Dorgelès) signe un conte grinçant : « La Rosière ». Derrière une histoire villageoise en apparence anodine, il démonte la morale imposée par les faiseurs d’opinion et tourne en ridicule l’injonction nataliste lancée par Maurice de Waleffe. Une satire où l’honneur féminin devient otage de la guerre et des discours officiels.

Trois ans après, l’homme (Maurice de Waleffe) qui voulait qu’on assassinat …(Jaurès), par Maurice Maréchal – Trois ans après l’assassinat de Jaurès, Le Canard enchaîné ressort une citation glaçante signée Maurice de Waleffe, publiée quinze jours avant le crime. Maurice Maréchal s’en empare pour rappeler que le bourrage de crâne ne se limite pas aux illusions guerrières : il peut aussi nourrir la haine jusqu’au meurtre.

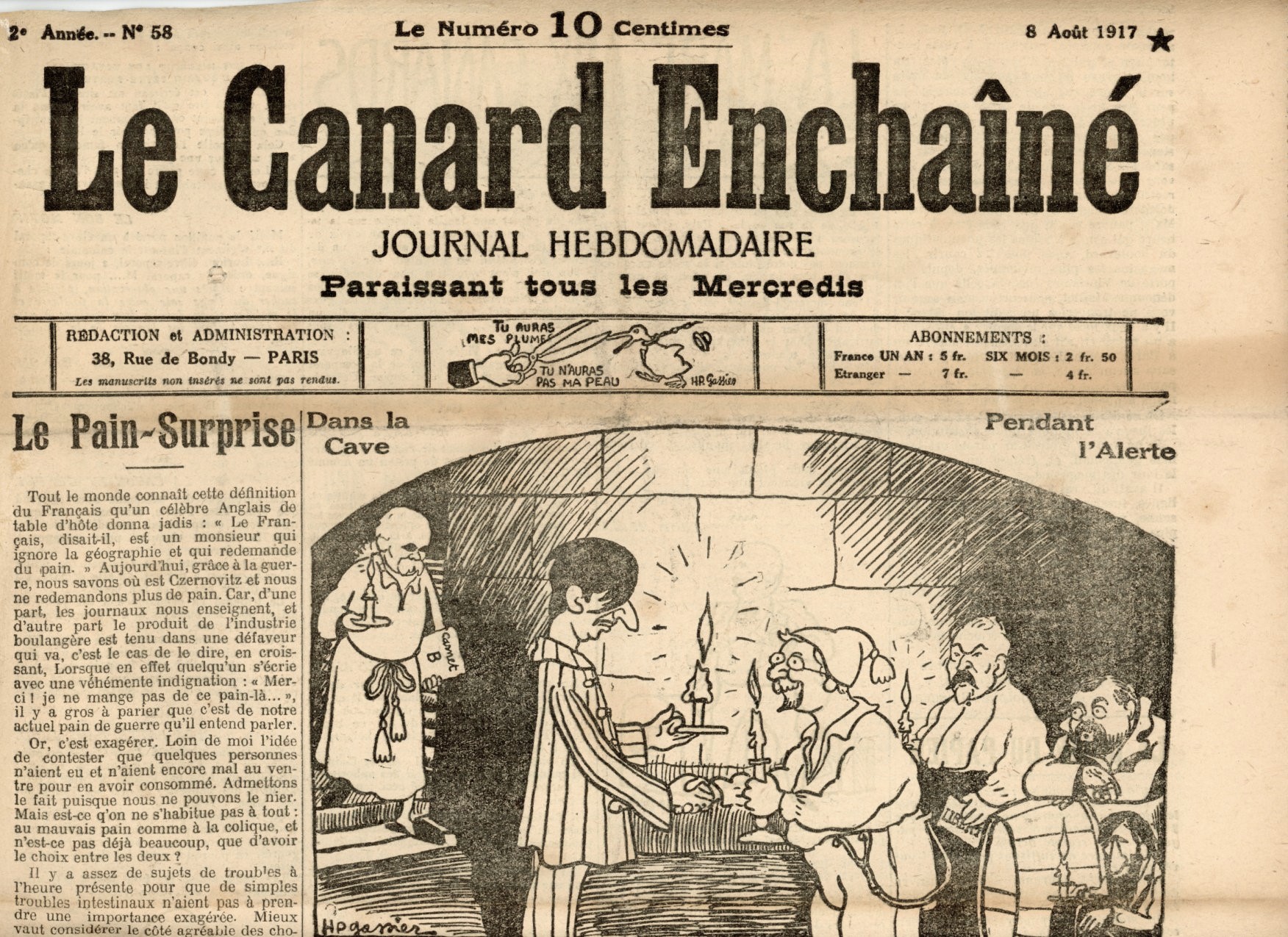

Dans la cave pendant l’alerte, dessin de H-P Gassier

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Avec « La Rosière », Roland Catenoy déploie l’un de ses talents favoris : mettre en scène la vie provinciale pour mieux montrer comment les idéologies s’y infiltrent et s’y pervertissent. L’histoire commence comme une chronique champêtre, presque folklorique : une « rosière », figure de vertu traditionnelle, vit modestement sous le regard approbateur – et parfois envieux – du village. Mais la fable bascule lorsque la presse nationale s’en mêle.

La cible est claire : Maurice de Waleffe, journaliste et propagandiste qui publiait en 1917 son fameux mot d’ordre « Faites des enfants ! », exhortation nataliste justifiée par l’hécatombe du front. Dorgelès transpose cette injonction au cœur d’un village, où l’article d’un grand journal transforme brutalement la perception collective : la rosière, autrefois célébrée pour sa chasteté, devient soudain suspecte d’immoralité parce qu’elle n’a pas d’enfants. Le retournement est féroce : ce n’est plus la fidélité à son serment qui fonde sa valeur, mais sa capacité à « repeupler » la France.

La satire opère sur deux niveaux. D’abord, elle dénonce la violence symbolique de ces campagnes natalistes, qui réduisent les femmes à leur fonction reproductrice et dressent l’opinion publique contre celles qui s’y soustraient. Ensuite, elle ridiculise l’autorité des « faiseurs de morale » – journalistes et éditorialistes – capables, par un simple article, de condamner une existence jusque-là jugée exemplaire. La rosière, contrainte par la pression sociale, finit par céder et enfanter, jusqu’à devenir un grotesque symbole « d’honnêteté » reconquise.

En filigrane, Dorgelès révèle la manière dont la guerre impose ses logiques jusque dans les campagnes : l’honneur, la vertu, la réputation sont reconfigurés par les besoins démographiques et les discours patriotiques. Derrière le ton enjoué et l’anecdote villageoise, se cache une critique radicale de la manipulation de l’opinion, où l’on reconnaît la patte ironique et humaniste de l’auteur des Croix de bois.

À la une du Canard enchaîné du 8 août 1917, Maurice Maréchal publie un texte qui marque une étape dans la campagne du journal contre les « bourreurs de crâne ». Le titre, « L’homme qui voulait qu’on assassinât… », ne laisse aucun doute sur la cible : Maurice de Waleffe, directeur de Paris-Midi, dont la prose nationaliste et revancharde avait déjà nourri la polémique depuis 1914.

L’article se présente comme une scène de bistrot, dialoguée, où « le gros Charles » (Humbert) lit à haute voix un texte retrouvé dans Paris-Midi daté du 17 juillet 1914. Maréchal y insère en petites lettres l’extrait intégral qui, par sa violence, glace encore aujourd’hui :

« Mais alors, dites-moi, à la veille d’une guerre, le général qui commanderait à quatre hommes et un caporal de coller au mur le citoyen Jaurès, et de lui mettre à bout portant le plomb qui lui manque dans la cervelle, pensez-vous que ce général n’aurait pas fait son plus élémentaire devoir ? Si ! Et je l’y aiderais ! »

Ces mots, parus deux semaines avant l’assassinat de Jaurès le 31 juillet 1914, résonnent comme une sinistre prophétie. Maréchal choisit de les mettre en avant, non pour accuser directement Waleffe d’avoir armé la main de Raoul Villain, mais pour montrer comment un climat de haine savamment entretenu par la presse pouvait rendre le crime « pensable », voire légitime aux yeux de certains.

L’effet est redoutable. Le procédé typographique — la citation en caractères plus petits, presque comme une note d’archive — confère au texte la solennité d’une pièce à conviction. Ce n’est plus seulement le pamphlet d’un polémiste que Le Canard dénonce, mais la preuve que des journalistes se sont faits complices d’un crime politique par leurs mots.

En 1917, alors que la guerre s’éternise et que l’union sacrée s’effrite, Maréchal rappelle avec ironie mais aussi gravité que le bourrage de crâne peut avoir des conséquences tragiques. Face aux discours martiaux de Waleffe et consorts, le Canard oppose son implacable mémoire : les écrits restent, et ils condamnent.

Notice biographique – Maurice de Waleffe (1874-1946)

Maurice de Waleffe, journaliste et homme de lettres belge naturalisé français, fit carrière dans la presse parisienne au tournant du XXᵉ siècle. Collaborateur de L’Écho de Paris et d’autres quotidiens conservateurs, il se spécialisa dans le reportage mondain et les campagnes d’opinion. En 1909, il est à l’origine de la création du Concours de beauté qui deviendra Miss France, révélant son goût pour la médiatisation et le spectacle.

Pendant la Première Guerre mondiale, de Waleffe se distingue surtout par sa propagande nationaliste et nataliste : ses éditoriaux appellent sans relâche au sacrifice et au repeuplement, avec son fameux mot d’ordre « Faites des enfants ! » (1917). Cette formule, largement raillée par la satire, notamment dans Le Canard enchaîné, incarne le ton moralisateur et pressant d’une presse au service de l’Union sacrée.

Figure controversée, à la fois journaliste, polémiste et entrepreneur culturel, Maurice de Waleffe a laissé l’image d’un homme habile à sentir l’air du temps, mais aussi celle d’un propagandiste dont les formules lapidaires ont marqué la mémoire collective… parfois malgré lui.

Pourquoi le Canard s’acharne sur Maurice de Waleffe ?

Depuis 1917, Maurice de Waleffe cristallise les foudres du Canard enchaîné. Pour Maurice Maréchal, il est l’archétype du « bourreur de crâne », ce journaliste sans scrupule qui, à la veille de la guerre, n’hésitait pas à souhaiter l’assassinat de Jaurès et qui fit carrière dans la propagande nationaliste. Roland Dorgelès, lui, dénonce chez de Waleffe l’autre travers : celui du moraliste hypocrite, prompt à accabler les femmes et à prêcher la vertu depuis son piédestal parisien. Entre haine de l’intelligence critique et posture de censeur, de Waleffe offrait au Canard la cible parfaite, à la fois redoutée et ridiculisée.