N° 617 du Canard Enchaîné – 25 Avril 1928

N° 617 du Canard Enchaîné – 25 Avril 1928

79,00 €

En stock

Réformes électorales

Quand Georges de La Fouchardière tournait le suffrage universel en comédie de turf

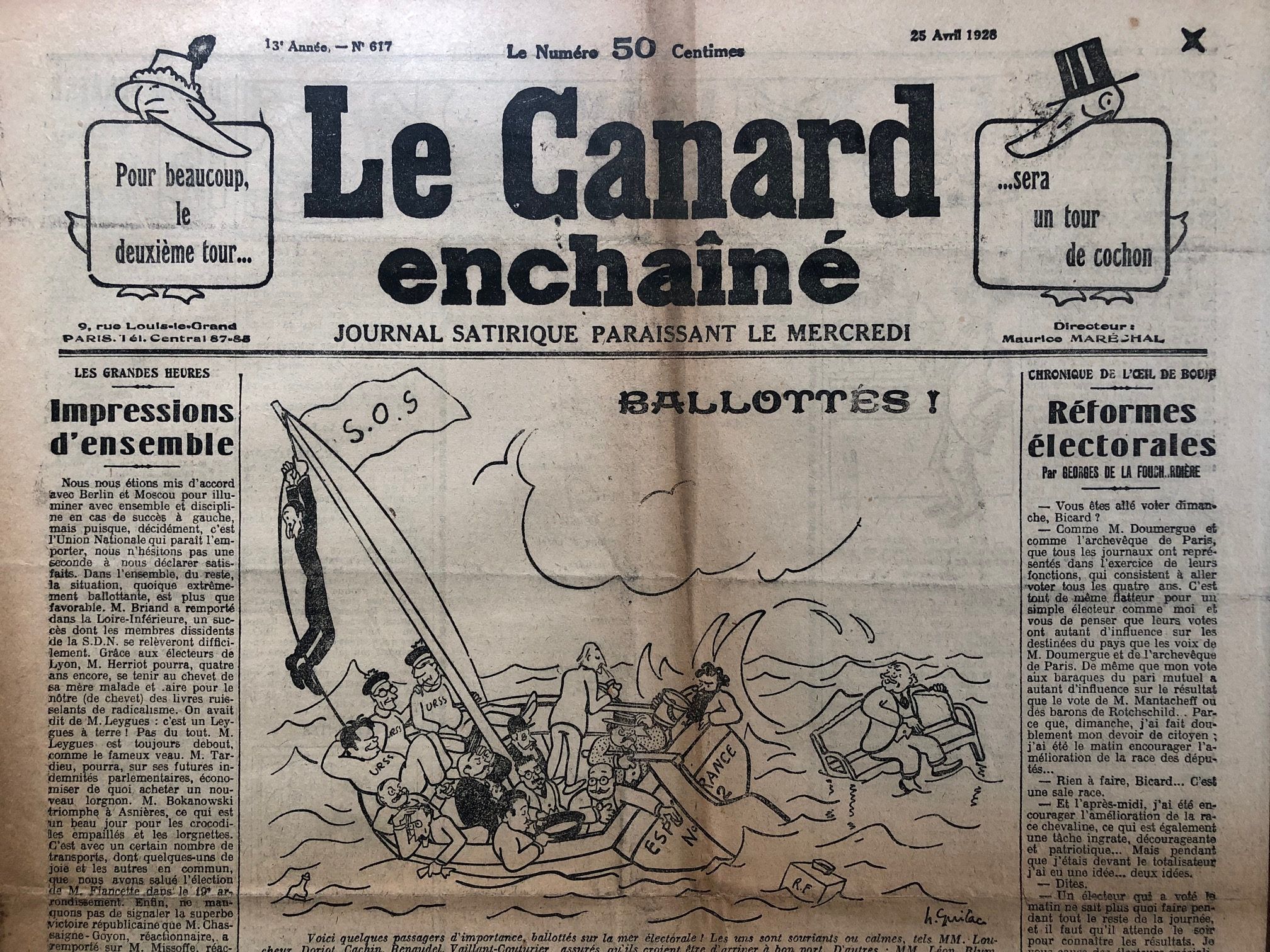

Dans l’édition du 25 avril 1928, Le Canard enchaîné publie à la une, puis en page 2, une chronique savoureuse signée Georges de La Fouchardière : « Réformes électorales ». Sous couvert d’une conversation avec son éternel complice Bicard, le satiriste s’empare du rituel électoral pour le détourner avec une logique imparable : pourquoi ne pas calquer le scrutin sur les courses de chevaux ? L’humour, ici, naît du décalage entre le sérieux du vote et la frivolité du pari. Derrière le trait d’esprit, c’est toute la mécanique du pouvoir républicain que La Fouchardière démonte avec une ironie de mathématicien : un vote vaut autant qu’un ticket de PMU, et la démocratie, au fond, reste une loterie où les plus bruyants gagnent la tribune.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Du suffrage au turf : satire électorale à la sauce 1928

Printemps 1928 : la France sort à peine des élections législatives qui ont consolidé la majorité de l’Union nationale autour de Raymond Poincaré. La campagne a été terne, dominée par le retour à la stabilité financière et la peur du désordre. Dans ce climat de résignation civique, Le Canard enchaîné choisit, plutôt qu’un commentaire politique, une farce philosophique : la chronique de Georges de La Fouchardière, véritable bijou de mauvaise foi raisonnée, qui fait du suffrage universel un sport d’arène.

Tout commence par une réplique désabusée de son alter ego Bicard : « Vous êtes allé voter dimanche ? » Et déjà, le ton est donné. Le narrateur répond qu’il a voté comme M. Doumergue, le président de la République, ou comme l’archevêque de Paris : c’est-à-dire par devoir rituel, plus que par conviction. La Fouchardière pousse ensuite la logique jusqu’à l’absurde : si les électeurs ne peuvent suivre les résultats qu’en soirée, pourquoi ne pas doter le scrutin d’un totalisateur instantané, à la manière des courses ? Chacun appuierait sur un bouton pour son candidat, et le score s’afficherait sur la façade de la mairie, minute par minute, sous les acclamations du public.

La scène devient hilarante lorsqu’il propose d’« appliquer aux courses le suffrage universel » : un système où le cheval vainqueur serait désigné non par un arbitre, mais par la majorité des voix. Le satiriste imagine les turfistes hurlant les noms de leurs poulains, comme des électeurs en campagne, avant d’introduire une dimension plus fine : cette réforme, dit-il, assurerait le triomphe du féminisme et « un encouragement aux familles nombreuses ». La Fouchardière, sous couvert de farce, dénonce ainsi la démagogie républicaine et la comédie des slogans électoraux, qui promettent tout à tout le monde – jusqu’à la victoire des femmes et des mères, encore privées de droit de vote en 1928.

La chronique bifurque ensuite vers une autre absurdité du moment : la « victoire du féminisme » selon la presse, illustrée par la photographie du général Primo de Rivera avec sa jeune fiancée – prétexte pour brocarder la morale publique. La Fouchardière glisse de là à une autre « réforme » en vogue : celle du ministre Painlevé, qui veut confier les cuisines militaires à des femmes. Ce projet, explique-t-il, promet des jours agités : « les cuisinières-chefs devraient vivre seules dans la caserne où elles seront logées ». Et d’ajouter, pince-sans-rire, que les hommes chanteront alors des refrains contre « le mari de la cantinière ».

Cette cascade de digressions — du suffrage au féminisme, du turf à la caserne — résume tout l’art de Georges de La Fouchardière. Il ne s’agit pas tant de commenter l’actualité que d’en exposer l’absurdité logique, en poussant chaque idée jusqu’à son ridicule. Derrière le rire, on devine un profond scepticisme politique : celui d’un journaliste qui voit dans la démocratie des années 1920 une vaste mise en scène, où le citoyen s’agite pendant qu’on compte ses voix en coulisse.

La chronique se clôt sur une leçon d’hygiène morale : « Pour avoir de beaux enfants, commencez par attraper la pécole… » Clin d’œil final au film de propagande sanitaire de l’époque, cette pirouette ramène le lecteur à la morale paradoxale du Canard : le rire, mieux que le suffrage, est encore le plus sûr moyen d’éducation civique.