N° 68 du Canard Enchaîné – 17 Octobre 1917

N° 68 du Canard Enchaîné – 17 Octobre 1917

89,00 €

En stock

🪶 Dialogue des morts : Le Capitaine Charles Humbert et Bayard

Du théâtre de la tragédie antique au tribunal des ombres, G. de Pawlowski règle ses comptes avec Charles Humbert. Après avoir dénoncé, le 10 octobre, les sacrifices humains que réclame la société moderne, il convoque, une semaine plus tard, Bayard lui-même pour juger l’homme des canons et de la presse. Dans un dialogue au-delà de la tombe, G. de Pawlowski convoque Bayard pour juger Charles Humbert, le « capitaine » compromis dans le scandale des canons. L’ironie se mêle à la morale : qu’aurait dit le chevalier sans peur et sans reproche face aux manœuvres douteuses d’un parlementaire-journaliste transformé en affairiste ?

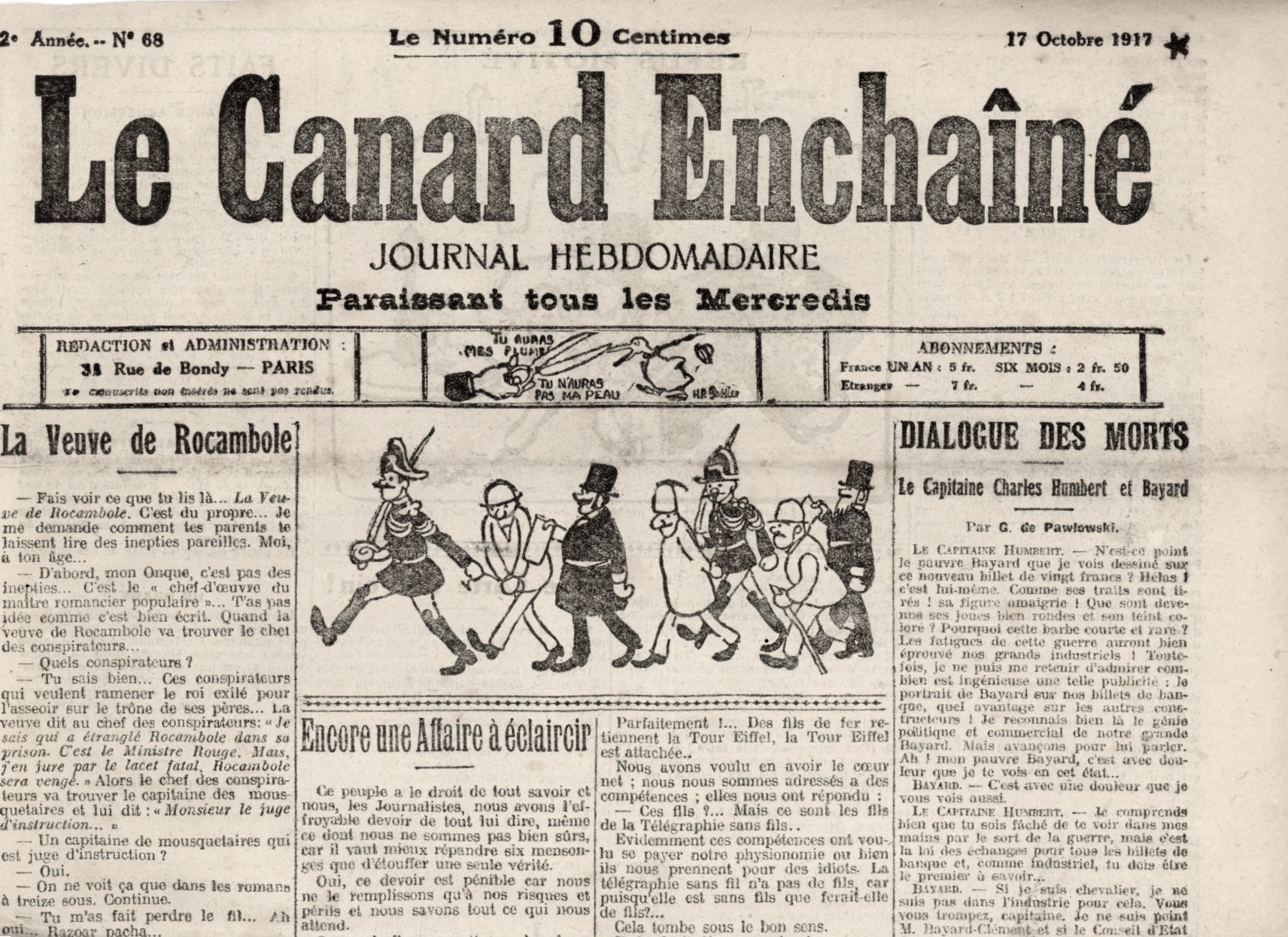

Projets, dessin de Depaquit

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Avec son Dialogue des morts, Pawlowski frappe fort : il oppose la figure immaculée de Bayard, incarnation de la vertu chevaleresque, au très encombrant Charles Humbert, dont les « exploits » de capitaine de presse et d’affaires agitent alors l’opinion. Le procédé n’est pas neuf — faire parler les ombres pour mieux juger les vivants — mais il est utilisé ici avec une redoutable efficacité satirique.

Le texte déroule une confrontation imaginaire où Humbert, presque bravache, se justifie : avoir dirigé un grand journal, avoir pesé sur la politique, n’était-ce pas servir la France ? Bayard, implacable, lui rappelle que le devoir ne se monnaie pas, et que l’ambition déguisée en patriotisme tourne vite à la compromission. En arrière-plan, c’est toute la question de la collusion entre presse, politique et intérêts industriels qui est mise en accusation, au moment même où l’affaire Humbert défraye la chronique.

La mécanique est celle d’un tribunal moral : d’un côté, la simplicité et le sacrifice d’un Bayard, de l’autre, les justifications alambiquées d’un Humbert englué dans ses contradictions. Ce contraste renforce la satire : l’homme qui voulait incarner la rigueur militaire apparaît soudain dérisoire face à l’idéal intemporel de droiture.

En publiant ce texte à la une, Le Canard enfonce un clou supplémentaire dans le cercueil symbolique d’Humbert : au-delà du sarcasme journalistique, il convoque une autorité morale absolue pour souligner le scandale d’une époque où les vertus chevaleresques ont cédé la place aux calculs mercantiles.

La cible est la même, mais le ton change : entre le 10 et le 17 octobre 1917, G. de Pawlowski poursuit méthodiquement son entreprise de démolition de Charles Humbert.

Le 10 octobre, dans ses Pensées sauvages, il filait une métaphore mordante : comme dans les sociétés primitives où l’on sacrifiait des victimes humaines pour rassurer la collectivité, le monde moderne se choisit encore des « victimes expiatoires », livrées en pâture à l’opinion. Derrière cette réflexion pseudo-philosophique affleurait déjà une charge contre Humbert, désigné comme bouc émissaire d’une société qui mélange tragédie et comédie politique.

Mais une semaine plus tard, Pawlowski change de registre et passe à l’allégorie directe. Dans son Dialogue des morts, il ressuscite Bayard, « le chevalier sans peur et sans reproche », pour confronter Humbert, devenu symbole de compromission. Humbert parade, se justifie, invoque le poids de la presse et de l’industrie dans la guerre moderne. Bayard, lui, tranche net : l’honneur ne se négocie pas, la vertu ne s’achète pas. Le contraste est cinglant.

Ces deux textes forment un diptyque. Le premier inscrit Humbert dans une réflexion générale sur la fonction des sacrifices publics, le second le met face à une incarnation intemporelle de l’honneur. Ensemble, ils composent un réquisitoire où l’ironie s’allie à une mise en scène quasi théâtrale : du chœur antique à la confrontation dans l’au-delà, Pawlowski fait de Humbert non plus seulement une cible journalistique, mais un personnage tragique, condamné par l’Histoire et la morale.

Avec cette double offensive, Le Canard rappelle sa méthode : alterner satire philosophique et pastiche dramatique pour faire tomber les puissants de leur piédestal, jusqu’à les livrer, symboliquement, au jugement des morts.