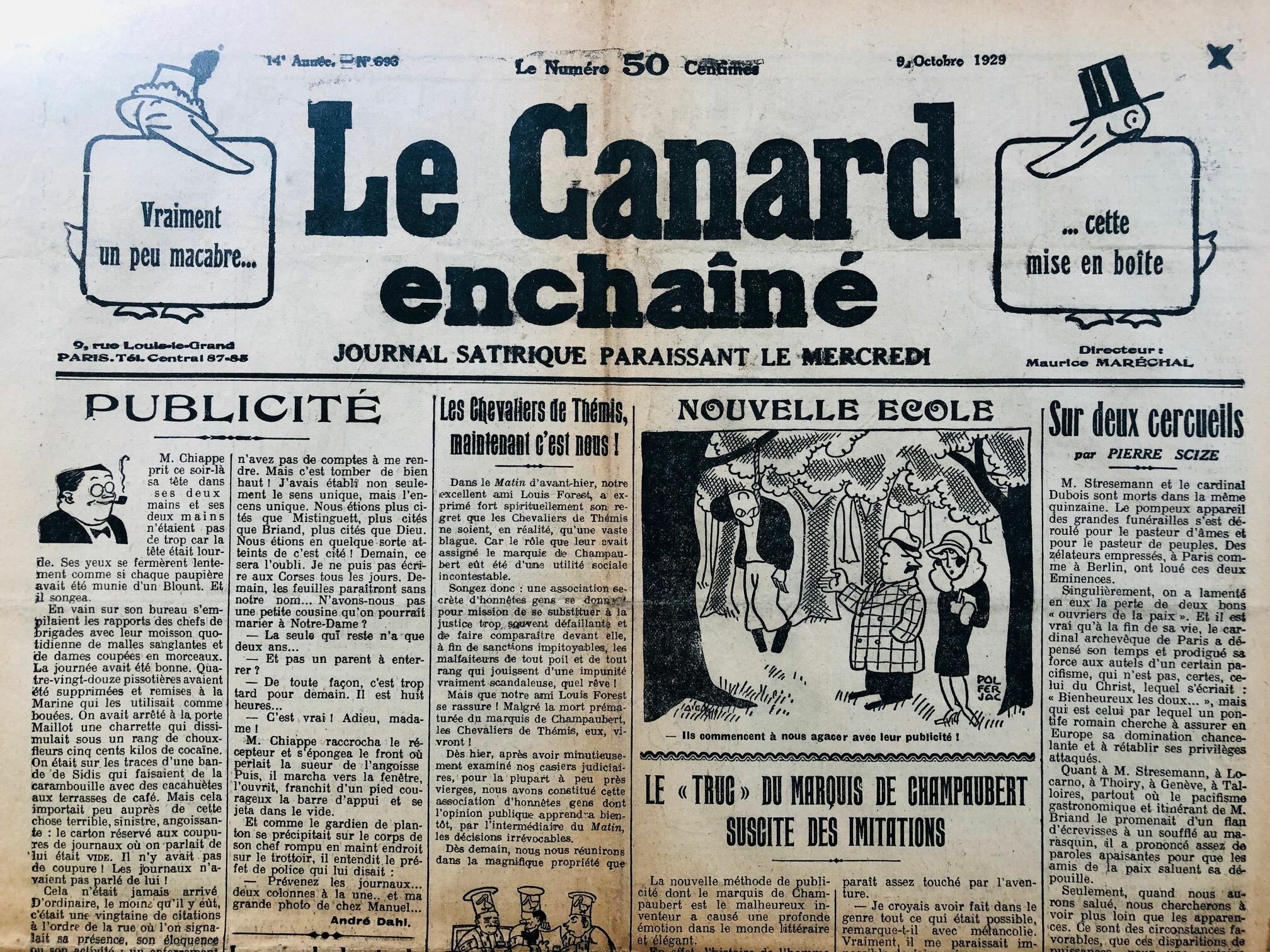

Paru une semaine après la disparition de Gustav Stresemann (le 3 octobre 1929), ministre allemand des Affaires étrangères et artisan de la réconciliation franco-allemande, l’article de Pierre Scize met en parallèle ce décès et celui du cardinal Louis-Ernest Dubois, archevêque de Paris, mort quinze jours plus tôt. Deux figures que la presse de l’époque, française comme allemande, couvre d’éloges. Mais pour Scize, plume ironique et indocile du Canard enchaîné, ces hommages sentent la comédie : il y voit deux représentations d’un même mensonge — celui d’un monde qui prétend vouloir la paix tout en servant les puissants.

La paix des puissants

Dès les premières lignes, Scize installe le ton : “Des zélateurs empressés, à Paris comme à Berlin, ont loué ces deux Éminences.” Il rend hommage à la virtuosité des nécrologues, puis, très vite, les démonte : Dubois n’était pas “le pasteur des âmes”, mais “le pasteur d’une Église soucieuse de sa domination chancélante ”; Stresemann, quant à lui, “promenait son pacifisme gastronomique de Locarno à Thoiry, entre un flan d’écrevisses et un soufflé au marasquin.”

Le ton oscille entre sarcasme et lucidité. Scize ne s’en prend pas tant aux individus qu’au système qu’ils incarnent : une religion et une diplomatie faites d’arrangements, d’apparences et de calculs.

Le double procès : Église et diplomatie

Scize attaque d’abord l’Église catholique avec une vigueur peu commune dans la presse de 1929 : il rappelle comment le cardinal Dubois avait béni les armes en 1914 et encouragé les “soldats de France à coucher le plus possible de chrétiens allemands dans des tombeaux prématurés”. Loin du “rêveur oriental” qu’était le Christ, écrit-il, “l’Église est devenue une formation politique militante, forte dans la mesure où elle respecte la force, riche dans la mesure où elle sert l’argent.”

Dans ce portrait d’une Église dévoyée, il faut lire une critique anticléricale héritée du Canard de la Grande Guerre : la plume de Scize prolonge celle de Maréchal ou de Dorgelès, pour qui la religion, complice des nationalismes, avait trahi l’esprit évangélique.

Le second procès est celui du pacifisme officiel. Stresemann, auréolé du prix Nobel de la paix (1926), est vu comme un diplomate opportuniste : “Hier encore, il faisait fumer aux autels du Kaiser de l’encens pour la patrie allemande ; aujourd’hui, il prêche la paix universelle.” Scize pointe la conversion tardive et suspecte d’une Allemagne redevenue respectable à coups de traités. La paix qu’on célèbre à Locarno ou Genève n’est, pour lui, qu’une paix de façade, dictée par la peur du désordre social et la nécessité économique.

De la satire au désenchantement

Dans sa dernière partie, Scize quitte le sarcasme pour une méditation grave : “Si les requins imitent les sirènes, c’est qu’ils sentent qu’il est temps de changer de musique.” Les requins — symboles des élites politiques, religieuses et financières — se font passer pour pacifistes par crainte d’être renversés par les masses. Mais cette musique de la paix reste une fausse harmonie, un air joué sur fond de divisions intactes.

L’auteur conclut sur une note poignante : Jacques Bonhomme (le Français moyen) et Michel (l’Allemand) se regardent “jusqu’au fond de l’âme” et murmurent :

“La belle affaire, si toi et moi unis, nous ne le sommes que pour affronter, pour le profit des mêmes maîtres, un nouvel ennemi…”

Ces mots résonnent comme un avertissement : l’union des peuples ne sert à rien si elle demeure au service des puissants.

Un texte d’avant-crise

Publié quelques jours avant le krach de Wall Street, « Sur deux cercueils » annonce la fin d’une illusion. L’Europe croit encore à la paix, à la prospérité et à la réconciliation franco-allemande. Scize, lui, perçoit déjà la fissure : derrière les discours apaisants, il entend “les loups redevenus doux” et “les requins qui changent de musique”. Sa prose, d’une lucidité glaçante, exprime le désenchantement d’une génération qui a trop vu les mirages de la paix pour y croire encore.

En octobre 1929, Pierre Scize enterre deux morts et une illusion : celle d’une paix sincère entre nations et d’une Église fidèle à sa parole. Derrière le deuil officiel, il entend déjà les faux cantiques d’un monde qui, sous prétexte de réconciliation, prépare d’autres désastres.