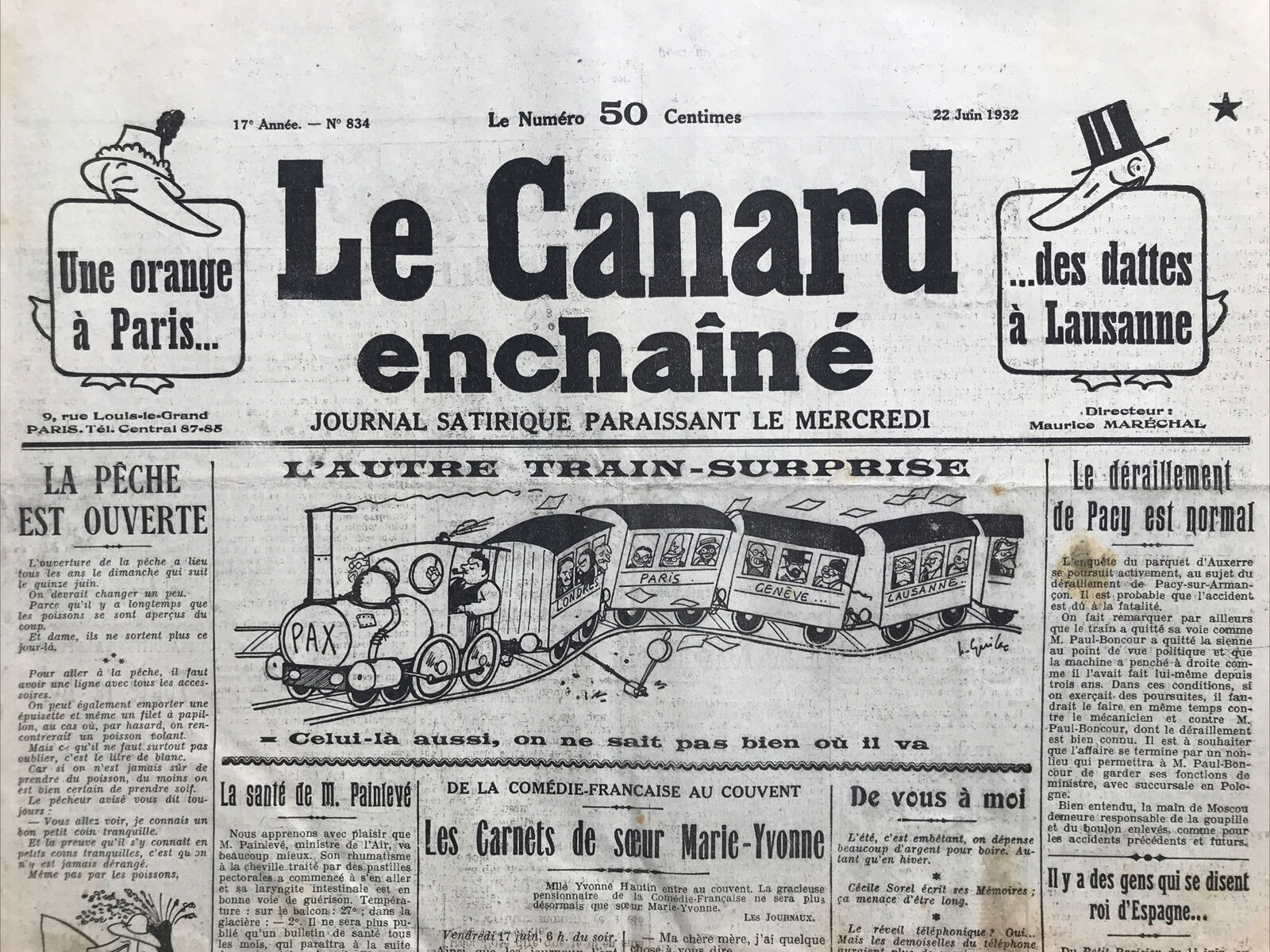

N° 834 du Canard Enchaîné – 22 Juin 1932

N° 834 du Canard Enchaîné – 22 Juin 1932

59,00 €

En stock

L’Europe dans un courant d’air

22 juin 1932 : dans Le Canard enchaîné, Bénard signe une satire d’une lucidité saisissante. En moquant « l’architecture » du corridor de Dantzig, il dénonce la fragilité de l’Europe de Versailles, minée par les glissements hitlériens et les rancunes polonaises. L’humour masque à peine la prophétie : sous ce couloir mal bâti, la guerre est déjà en marche.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

22 juin 1932 : Bénard ironise sur le “corridor de Dantzig” — une satire géopolitique avant l’orage

Dans le Canard enchaîné du 22 juin 1932, l’article signé Bénard sous le titre « Va-t-on se décider, un jour, à fermer le corridor de Dantzig ? » propose l’un de ces morceaux d’humour noir dont le journal a le secret : un texte apparemment léger, mais dont la portée politique est redoutable. Sous prétexte de commenter un “problème d’urbanisme européen”, Bénard livre une charge d’une lucidité glaçante contre l’instabilité du continent, la montée du nazisme et la complaisance diplomatique de l’Occident.

Le ton, d’abord, est celui d’une fausse chronique technique. Le « couloir polonais », explique l’auteur, a été « construit en 1919 en application du traité de Versailles », mais « il aurait mieux fait de l’être en application d’un traité d’architecture ». Dès les premières lignes, le double sens s’installe : Bénard parle comme un ingénieur, mais c’est bien la géopolitique qu’il démonte. Le fameux « corridor de Dantzig », ce mince territoire donnant à la Pologne un accès à la mer Baltique au détriment de l’Allemagne, devient ici un chantier mal ficelé, mal conçu, dont les murs menacent de s’effondrer. La métaphore est implacable : le traité de Versailles, en dessinant cette frontière absurde, a bâti une Europe branlante.

L’auteur poursuit en accumulant les images de bricolage et de danger imminent. Le corridor est construit sur un « terrain sablonneux », et les « techniciens » européens constatent des « craquements inquiétants ». Le mot “craquement”, dans la presse de 1932, résonne fort : il évoque non seulement les failles du système international, mais aussi les fractures économiques et politiques d’un continent en crise. La « construction à la manque » symbolise le désastre de la diplomatie post-1918, ce bricolage de frontières et de traités qui a laissé, partout, des rancunes et des frustrations.

À mi-parcours, Bénard pousse la métaphore jusqu’au burlesque. Il décrit des « glissements de terrain » : l’un « du côté de Dantzig, nettement hitlérien », l’autre « du côté de Varsovie, pilsudskiste ». Le trait est d’une précision politique remarquable. En juin 1932, Adolf Hitler vient d’essuyer un revers électoral, mais son mouvement gagne du terrain en Allemagne ; en Pologne, Józef Piłsudski gouverne d’une main autoritaire depuis son coup d’État de 1926. Les deux régimes, l’un fascisant, l’autre militarisé, menacent d’entraîner le continent dans une logique de confrontation. Le journaliste note, avec un humour grinçant, que « pour tout foutre en l’air, il ne faut que deux glissements ». Ce mot d’esprit, en 1932, sonne comme une prophétie.

Tout l’article repose sur cette équivoque entre humour technique et vision apocalyptique. Les « disputes presque tous les jours », les « coups de poing dans le mur » que se donnent les habitants du couloir deviennent autant d’images des tensions germano-polonaises. Bénard imagine même des « caisses de grenades traînant par-ci, par-là », des « gens qui pètent du feu » — autant dire que la guerre est littéralement dans les murs. Et la conclusion tombe, feinte de légèreté : « C’est pourquoi une solution rapide s’impose. En effet, au premier éboulement, ce couloir risque de devenir une impasse. » Ce n’est plus du comique, mais une anticipation d’une exactitude terrifiante : sept ans plus tard, en septembre 1939, l’invasion du « couloir de Dantzig » par les troupes allemandes marquera le début de la Seconde Guerre mondiale.

Le dessin de Guilac qui accompagne le texte en souligne le cynisme visuel : soldats allemands et polonais s’épient et s’alcoolisent dans un long boyau sablonneux, pendant que le panneau « Vers Baltique » indique une issue impossible. C’est une Europe ivre et aveugle, titubant vers la guerre. Un second dessin de J. Pruvost, en bas de page, prolonge la moquerie : un homme en costume, carte à la main, s’étonne de la « menace sur le régime sec » — allusion probable à la prohibition américaine, mais aussi au “régime sec” des réparations allemandes suspendues quelques semaines plus tôt à Lausanne. L’Europe, décidément, n’a pas seulement un problème de frontières : elle boit pour oublier.

Le génie de Bénard, dans cette chronique, tient à la précision du double discours. D’un côté, une Europe traitée comme un immeuble en ruine ; de l’autre, des diplomates impuissants à consolider les murs. En juin 1932, la conférence de Lausanne prépare la fin du paiement des réparations allemandes, ultime concession au Reich de Weimar. Bénard y voit, déjà, un ciment friable, « plus dangereux encore que le ciment armé ». Il faut, dit-il, « une solution rapide » — ironie fatale : la solution viendra bien, mais par les chars.

Ce texte, lu aujourd’hui, témoigne d’une lucidité remarquable. Sous la plume du Canard, la dérision devient diagnostic. Ce qu’on appelait alors « le problème du couloir de Dantzig » n’est pas un simple litige territorial : c’est le symbole d’une Europe construite sur le sable, incapable de tirer les leçons de 1914. Et dans ce couloir plein de bruits, de disputes et de grenades, Bénard entend déjà le fracas de 1939.