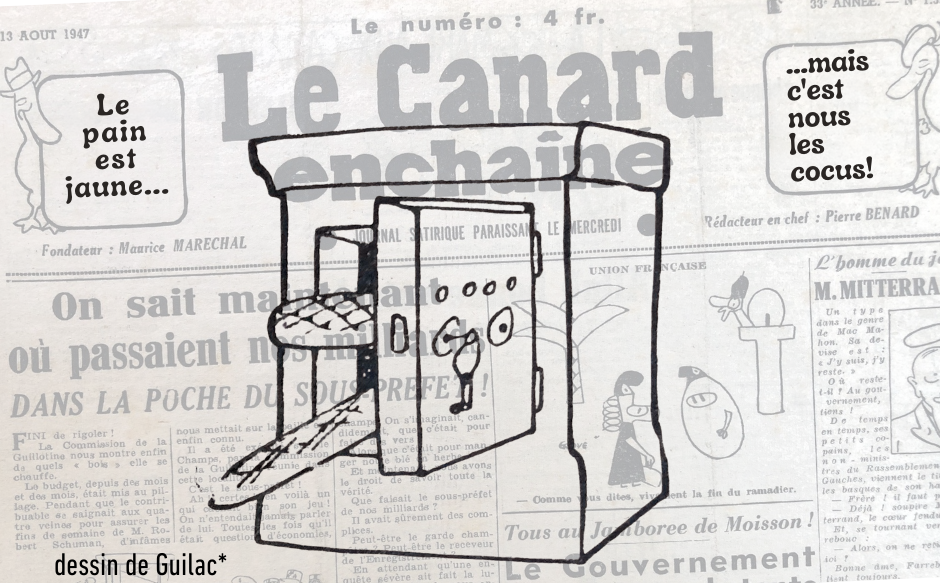

Marianne au pain sec : le coup de griffe de Yves Grosrichard en 1947

En cet été 1947, la France est encore sous le choc des années de guerre et des pénuries qui perdurent. La Quatrième République, fragile et tiraillée par des tensions politiques, affronte un climat social tendu : inflation, rationnement, conflits autour du ravitaillement. Le pain, symbole essentiel de la table française, reste au centre des préoccupations — et des colères. L’augmentation de son prix à 24 francs le kilo et la qualité médiocre de la farine suscitent un mécontentement profond, qui se cristallise autour du ministre de l’Agriculture, Tanguy-Prigent.

Dans Le Canard enchaîné du 13 août 1947, Yves Grosrichard prend pour cible ce ministre socialiste, en filant la métaphore de Marianne « au pain sec », maltraitée comme jamais.

De Jeanne à Marianne : un symbole qui grince

Dès l’attaque, l’auteur convoque l’image littéraire : « Comme autrefois la petite Jeanne du grand-père Hugo, Marianne aujourd’hui est au pain sec. » Mais ici, le parallèle tourne vite au vinaigre. Le pain blanc de Jeanne ne coûtait que quelques sous ; celui de Marianne est « jaune » et cher. Quant à la punition, elle est plus sévère : Marianne grignote « sa croûte sous la surveillance d’un cabinet qui lui en a fait voir de toutes les couleurs ».

La différence est amère : à la « confiture » qui concluait le poème de Hugo, Grosrichard oppose la « déconfiture » politique et sociale.

Chercher le coupable

Qui est responsable de ce désastre ? Selon Grosrichard, Marianne change de cible au gré de ses humeurs : « les curés, les communistes, ceux qui ne sont ni l’un ni l’autre, les députés, les paysans, les minotiers… » Mais il y en a un qui échappe toujours aux reproches : le ministre de l’Agriculture, Tanguy-Prigent.

Le journaliste s’amuse à rappeler ses déclarations passées, parfois optimistes à l’excès, souvent démenties par les faits. Ainsi, ce ministre qui en janvier 1946 affirmait que « la soudure est assurée » se voit aujourd’hui accuser d’avoir laissé le blé manquer, provoquant hausse des prix et dégradation de la qualité.

Le procès du ministre

Grosrichard déroule un réquisitoire précis :

- Augmentation du prix de base du blé

- Suppression de la subvention

- Incorporation de succédanés dans la farine

Résultat : « non seulement le pain est de plus en plus mauvais, mais plus il est mauvais, plus il coûte cher ».

Il ironise aussi sur la carrière de Tanguy-Prigent, revenu du maquis pour entrer au gouvernement : « Ministre de l’Agriculture ! Quelle tuile ! » conclut-il, feignant de prendre au pied de la lettre les dénégations du ministre sur sa vocation.

Un coup de griffe bien planté

Cet article illustre à merveille l’art du Canard d’après-guerre : combiner humour, ironie et précision pour attaquer une politique impopulaire. Derrière la satire, c’est un portrait sans concession de la gestion des pénuries alimentaires, où la figure de Marianne sert de miroir aux frustrations des Français.

En filant la métaphore jusqu’à la dernière ligne, Grosrichard transforme un sujet de ravitaillement en une fable politique où la « tuile » finale claque comme un verdict. Une façon bien canardeuse de rappeler qu’en 1947, le pain n’était pas seulement une affaire de mie et de croûte, mais un symbole national… au goût bien amer.