De l’« Homme libre » de Clémenceau au Canard libéré de Maréchal, un siècle de paradoxes

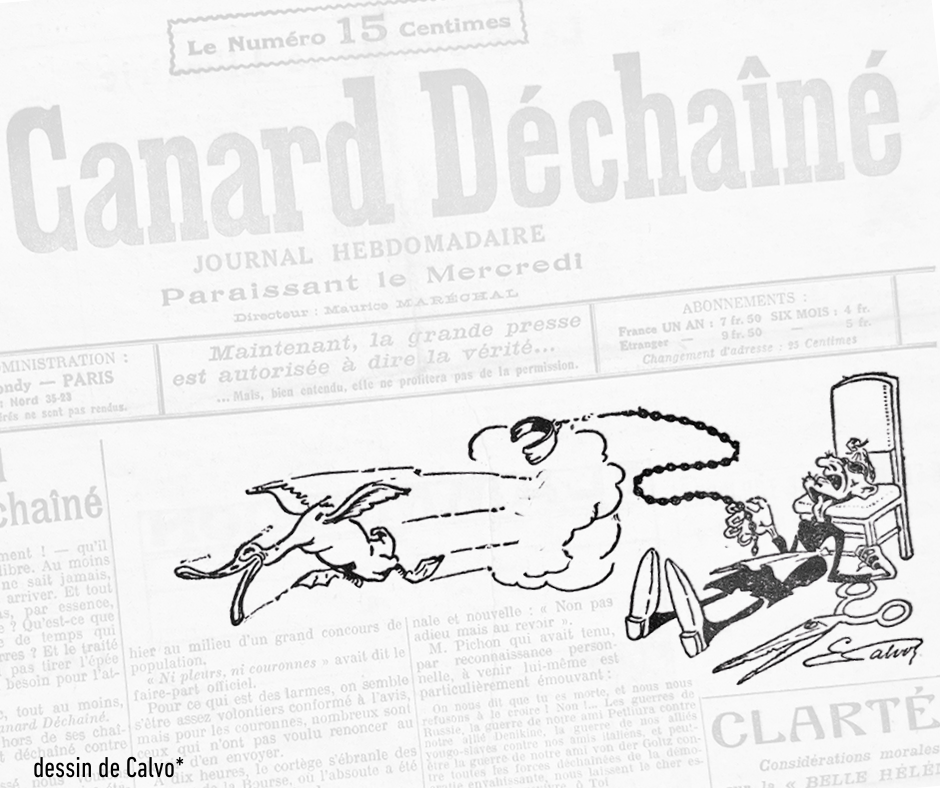

Il y a 106 ans jour pour jour, Le Canard enchaîné ouvrait une parenthèse historique : libéré de la censure qui l’avait bâillonné depuis sa naissance, il reparaissait sous un nouveau titre — Le Canard déchaîné. Nous sommes le 15 octobre 1919, trois jours après que Georges Clémenceau, président du Conseil, a enfin levé la censure et rétabli la liberté de la presse. L’oiseau satirique peut de nouveau battre des ailes… mais garde un œil inquiet sur les ciseaux d’Anastasie.

Quand le “Tombeur de la censure” devient son gardien

Ironie de l’histoire : celui qui rend alors la liberté à la presse n’est autre que celui qui, deux ans plus tôt, avait ressuscité la censure avec un zèle sans précédent. Car en novembre 1917, lorsque Clémenceau arrive au pouvoir, Le Canard enchaîné s’attend à la délivrance. N’a-t-il pas été, avant guerre, l’un des journalistes les plus farouchement opposés à toute entrave à l’expression ? N’a-t-il pas dirigé L’Homme libre, suspendu en 1914 pour avoir dénoncé l’incurie du Service de santé ?

Mais la déception sera à la hauteur des espoirs : à peine installé, le “Père la Victoire” convoque le capitaine Nussillard, patron de la censure, qui vient lui demander s’il doit considérer sa mission comme terminée. Clémenceau éclate de rire :

— Supprimer la censure ? Jamais ! Je ne suis pas idiot, vous êtes mes meilleurs gendarmes !

Sous son autorité et celle de son chef de cabinet, Georges Mandel, la presse subit des restrictions d’une rigueur nouvelle. Les articles “déprimants” sur la guerre sont interdits, les journaux pacifistes muselés, les opposants politiques poursuivis. Même Le Canard enchaîné voit plusieurs de ses textes “échoppés” à la baïonnette bleue de la censure militaire. La “vieille tante Anastasie” règne en maîtresse sur la presse française.

1919 : L’enterrement d’Anastasie

Ce n’est donc qu’en octobre 1919, près d’un an après l’armistice, que Clémenceau se décide à lever l’état de siège et à “rétablir la liberté de la presse”. Une annonce que Le Canard accueille à bras ouverts — et à bec moqueur.

Dans son éditorial du 15 octobre, Maurice Maréchal sonne la trompette de la libération :

“Déchaîné — et comment ! Le Canard devient libre. Au moins provisoirement, car on ne sait jamais, Dieu merci, ce qui peut arriver.”

Sous la plume du fondateur, l’oiseau satirique organise de fausses funérailles pour sa “vieille tante Anastasie” : « Les censeurs ont été enterrés hier au milieu d’un grand concours de population », écrit-il avec jubilation. La scène est irrésistible : un cortège funèbre où se mêlent journalistes et lecteurs, curieux et pleureuses factices, et où l’on s’évanouit “de terreur” à la vue du cercueil.

Cette pantomime joyeuse, qui occupe la première page du Canard déchaîné, sonne comme une revanche : après trois années de bâillon, la satire retrouve son souffle.

Clémenceau, du “libre” au “muselé”

L’ironie du titre Le Canard déchaîné ne se comprend pleinement qu’à la lumière de ce paradoxe : Clémenceau, jadis persécuté par la censure, en fut l’un des plus fervents praticiens une fois au pouvoir. En 1914, lorsqu’il dirigeait L’Homme libre, il avait tonné contre les autorités pour avoir fait voyager des blessés “dans des wagons à bestiaux”. Son journal fut immédiatement suspendu. Mais devenu président du Conseil en 1917, il n’hésite plus à censurer ceux qu’il juge “défaitistes”, et à traquer les voix pacifistes comme celles de Joseph Caillaux ou Louis Malvy.

Les consignes données à la censure étaient éloquentes :

“Ne seront plus désormais censurées que les informations ou publications capables de troubler la paix civile, ou touchant le pacifisme, les grèves, ou la personne du président de la République.”

Autrement dit : tout ce qui ne flatte pas le pouvoir ou menace l’ordre social. Sous la plume du Canard, ces restrictions inspireront une maxime restée célèbre :

“Le plus grave tort, pour un accusé, c’est de n’être pas coupable de ce dont on l’accuse.”

Un “déchaînement” provisoire mais historique

Lorsque paraît ce numéro du 15 octobre 1919, Le Canard n’oublie pas la prudence : la liberté est proclamée “au moins provisoirement”. Ce doute n’est pas feint. Les journalistes savent que la tentation du bâillon reste vivace, que la paix n’a pas aboli le contrôle de l’opinion, et que le rire demeure suspect aux yeux du pouvoir.

Pourtant, cette brève période “déchaînée” — qui durera jusqu’au printemps 1920 — marque un tournant symbolique. En redevenant libre, le journal assume pleinement sa double nature : indépendante, irrévérencieuse, mais lucide sur la fragilité de son espace de liberté.

Le Canard déchaîné redeviendra enchaîné le 5 mai 1920, “une bonne fois pour toutes”, comme l’écrit Maréchal, mais sans renoncer à son esprit. Car ses chaînes, désormais, ne sont plus celles de la censure : elles sont devenues emblème de résistance.

Rire pour ne plus se taire

L’épisode du Canard déchaîné reste l’un des plus forts symboles de la presse française : un éclat de rire au-dessus des ruines de la guerre. Entre un Clémenceau devenu “gendarme de la plume” et une satire qui renaît des cendres de la censure, la leçon est claire : la liberté ne se rend jamais, elle s’arrache.

106 ans plus tard, en relisant ce numéro mythique, on entend encore l’écho du cri de Maréchal :

“Nous sommes enfin déchaînés — et nous comptons bien le rester !”

* Dessin de Calvo publié dans l’édition du Canard Déchaîné du 15 octobre 1919