Une liturgie pour un nouveau « sauveur »

Le 1er octobre 1958, Le Canard enchaîné publie en une un long éditorial signé R. Tréno, intitulé « Prière au grand saint Charles ». Le texte occupe plusieurs colonnes et se lit comme une parodie de dévotion, adressée non pas à un saint canonisé par Rome mais à Charles de Gaulle, revenu au pouvoir au printemps et investi par l’Assemblée en juin avec des pouvoirs exceptionnels pour « sauver » la République.

À la veille du référendum qui doit ratifier la nouvelle Constitution, Tréno met en scène un peuple agenouillé, les « pieds joints, au garde-à-vous, le petit doigt sur la couture du pantalon », qui s’adresse au « Sauveur, le dieu qui fait la pluie et le votant ». La liturgie est à double tranchant : sous couvert de prière, le Canard rappelle que ce pouvoir quasi monarchique devra se traduire en résultats tangibles, et vite.

Le Général en « géant sans peur »… mais sous conditions

R. Tréno souligne d’abord l’ampleur du mandat confié à de Gaulle :

« Géant sans peur, pour quatre mois durant, vous avez le pouvoir absolu, l’État c’est vous — et après vous le déluge. »

Jamais, insiste-t-il, ni Louis XIV, malgré sa fistule, ni Louis XV, malgré Mme de Pompadour — devenue sous la plume acérée de Tréno une « Mme de Pompidou » par anticipation railleuse — n’avaient concentré autant de pouvoir. Pas même Napoléon, encore moins les présidents du Conseil balayés par la IVe République. En ce sens, l’éditorial est aussi un avertissement : cette fois, plus d’excuses.

L’Algérie en toile de fond

En 1958, toute la crise française converge vers l’Algérie. C’est là que de Gaulle est attendu, et c’est là que Tréno le place au pied du mur :

« Vous aurez fait, dans les quatre mois qui viennent, tout ce qui est possible pour mettre fin à la guerre d’Algérie. »

Mais au lieu de donner dans l’optimisme, le Canard multiplie les hypothèses grinçantes : de Gaulle délivrera-t-il vraiment les Français du fardeau colonial, ou ne fera-t-il qu’entretenir l’illusion ? Et si les « ultras » d’Algérie, « les milliardaires » qui ont prospéré grâce au conflit, gardent leur influence, la prière risque bien de rester lettre morte.

La satire des puissants : trusts, milliardaires et barons

La force du texte tient aussi à la manière dont Tréno convoque une galerie de noms propres, tous associés aux puissances économiques et politiques de l’époque. Le « saint Charles » de Colombey est invité à s’affranchir de « M. Borgeaud et son Algé-riche », de « M. Dassault-Tout-en-Or », de « M. Shell », de « M. Aramco » ou encore du « plus grand des Lazard ». Autant de figures de la finance, de l’industrie et du pétrole qui, selon le Canard, ont tout intérêt au maintien de l’ordre colonial et social.

L’effet est double : rappeler au lecteur que les pouvoirs exceptionnels de de Gaulle ne se heurtent pas seulement aux « emmerdeurs de députés indépendants », mais aussi à une armée de lobbies et d’intérêts privés. Et souligner, avec un humour rageur, que si le Général veut tenir son rôle de « sauveur », il devra s’attaquer aux véritables puissants.

Les promesses sociales passées au crible

La « prière » ne se limite pas à la politique étrangère. R. Tréno dresse le catalogue ironique des réformes que de Gaulle devrait accomplir pour justifier ses pleins pouvoirs :

« Il y aura une justice fiscale qui ne sera pas celle de M. Pinay… des logis pour ceux qui ne peuvent se payer des appartements à trois millions la pièce… des écoles pour tous les petits Français, même non musulmans… et des hôpitaux au moins aussi beaux que celui de Dakar pour les pauvres gens de la banlieue parisienne. »

La mention de l’abbé Pierre, brandi comme référence morale, accentue le défi : si de Gaulle, avec ses « super-pouvoirs », ne peut rivaliser avec un simple prêtre qui avait secoué la France en 1954, alors son aura de « saint Charles » sera réduite à néant.

La menace de l’illusion

Mais c’est dans sa dernière partie que l’éditorial prend toute sa force. Tréno refuse que le « miracle » gaullien se réduise à de vieilles recettes : museler les communistes, surveiller la presse, « pacifier » l’Algérie comme l’avait fait Guy Mollet, bloquer les salaires à la manière de Laniel.

« Mais faute de quoi, ce n’était pas la peine de faire tant de baratin et de réclamer plus de pouvoirs qu’aucun monarque ni potentat n’en eut jamais en France. »

À travers cette mise en garde, Le Canard se positionne comme vigie : derrière la solennité de l’histoire qui bascule, il reste le devoir de dénoncer toute mystification.

Saint Charles ou mystificateur ?

La conclusion, cinglante, résume l’attitude du journal face au nouveau régime :

« Puissant saint Charles, ou vous êtes le plus grand mystificateur de l’Histoire, ou vous vous y collez. »

La formule, lapidaire, brise l’encens. Derrière le culte voué au Général, derrière les cierges que certains allument déjà, Le Canard promet de vérifier si les actes suivent les paroles. Rendez-vous est pris, raille Tréno, « pour la Saint-Charlemagne » et « né lui aussi d’un Pépin », à la fin janvier 1959.

Une ironie comme contre-pouvoir

Cet éditorial, par son mélange de grotesque, de solennité et de satire, illustre parfaitement le rôle que s’assigne Le Canard enchaîné : dégonfler les baudruches, rappeler que tout pouvoir s’éprouve dans les faits, et surtout garder vivante la vigilance démocratique. En parodiant la liturgie, le journal ne cherche pas à convertir mais à prévenir : à Colombey ou à Paris, on n’est pas dispensé de rendre des comptes.

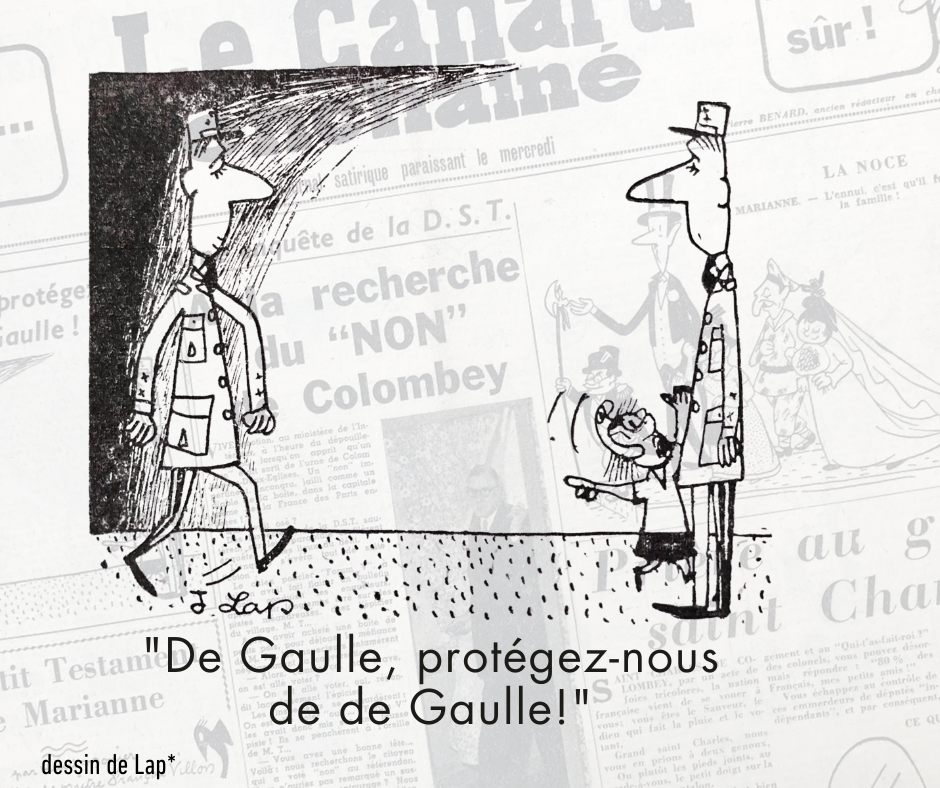

* Dessin de Lap publié dans l’édition du Canard enchaîné du 1er octobre 1958