Il y a des sobriquets qui valent éditorial. En titrant « Les largesses de Fric-le-Shah », Le Canard enchaîné (21 janvier 1976) résume d’un clin d’œil ce qu’une partie de la diplomatie occidentale s’obstine alors à ne pas voir ou à ne pas dire trop fort : l’Iran du shah, ce n’est pas seulement le pétrole, les réceptions, les contrats et les sourires, c’est aussi une caisse noire à ciel ouvert, une “charité” de façade, et une brutalité politique qui ne gâche pas le dessert des dîners officiels.

Une “aide aux pays sur-développés” : l’ironie comme scalpel

Le surtitre est une trouvaille : « L’aide aux pays sur-développés ». Renversement complet de la rhétorique humanitaire, et donc accusation nette : ici, l’argent ne “descend” pas vers les pauvres, il “monte” vers les réseaux, les proches, les intermédiaires et les bénéficiaires bien placés. Le journal enfonce le clou en publiant un relevé de compte (Union de Banques Suisses, Genève) au nom de la Fondation Pahlavi. Et le gag devient presque indécent tant il est froid : le document, présenté comme un appel à contributions (“si vous voulez faire un versement…”), ressemble davantage à un menu de distribution qu’à une œuvre pie.

Le Canard s’amuse d’abord de l’écume mondaine (Farah qui “profite des soldes”, reprise d’un papier de France-Soir), puis fait brutalement basculer la scène : au “roi des rois” qui “regrette” d’avoir dans la poche quinze millions de dollars, répond l’ombre portée de la Fondation, avec sa liste de chèques et de noms. Là, le journal ne joue plus seulement : il documente. Il suggère, à sa manière, que la générosité du régime irrigue aussi des sphères occidentales, et que cet arrosage a des raisons très terrestres : influence, protection, indulgence, contrats, silence.

Le relevé bancaire comme portrait politique

Le procédé est redoutable : pas besoin d’un long sermon quand un tableau de virements fait le travail. Le Canard relève des bénéficiaires étrangers, des montants en dollars, des dates, et surtout le contraste entre la façade (“fondation”) et le contenu (un arrosage d’entourage, de relations, de personnages utiles). Tout est construit pour donner au lecteur une impression très précise : ce régime achète du respect, et il le paie rubis sur baril.

Et au bas de la page, le journal referme le piège avec une transition qui claque : pendant que les dollars s’ébrouent, le shah fait fusiller dix opposants, dont une jeune femme de 22 ans. Le Canard le note presque en passant, comme pour souligner l’horreur supplémentaire : l’information circule, elle existe, mais elle n’interrompt pas le ballet. La “conscience universelle”, raille le second papier (28 janvier), ne s’émeut pas beaucoup. On est prié de rester courtois : il y a des “contrats fabuleux” en jeu.

Giscard, Val-d’Isère et l’art français de regarder ailleurs

La cible n’est pas seulement Téhéran. Elle est aussi, et peut-être surtout, Paris. Le Canard pointe la dissonance : d’un côté, l’appareil d’État iranien exécute ; de l’autre, Giscard reçoit, dîne, s’affiche, entretient l’“amitié”. La mention de Val-d’Isère et du “couple impérial” a un parfum de carte postale volontairement déplacée : neige propre, mondanités, et, derrière, le peloton d’exécution. Le journal ne moralise pas : il juxtapose, et la juxtaposition fait honte toute seule.

Dans « Notre bon ami le Chah » (28 janvier 1976), l’ironie devient carrément une accusation de complaisance. Le Canard ose une comparaison qui pique : les exécutions “politiques” font “moins de bruit” que celles, au garrot, de Franco, pourtant de “sinistre mémoire”. Traduction : l’indignation est sélective, et la sélection suit les intérêts. Le shah a “du pétrole et des ors” ; on lui pardonne mieux qu’à d’autres ses cadavres officiels.

Ashraf Pahlavi, casinos et passeports : la farce noire de l’impunité

Et parce que l’époque adore les symboles qui se lisent tout seuls, le Canard ajoute une vignette parfaite : la sœur du shah, la princesse Ashraf Pahlavi, s’offrant une tournée des casinos français sous fausse identité, avec un passeport diplomatique et des histoires de “rajeunissement” administratif, puis de baccarat à “5.000 balles par coup” (et le journal qui feint de s’interroger : “balle(s)”, comment l’écrire ?). L’anecdote n’est pas là pour faire people : elle sert à peindre une mécanique. L’impunité n’est pas une théorie, c’est un billet d’entrée, un document officiel, un nom d’emprunt, un tapis vert.

En deux semaines, le Canard construit ainsi un diptyque : l’argent (les “largesses”, les comptes, les bénéficiaires, les fondations) et la violence (les fusillés, la répression), reliés par un troisième terme que le journal vise à bout portant : la respectabilité achetée. C’est la grande originalité de ces papiers : ne pas traiter la dictature comme une “affaire intérieure” exotique, mais comme un système branché sur nos salons, nos contrats, nos invitations, nos silences.

Pourquoi relire ces deux pages aujourd’hui ?

Parce qu’elles montrent un Canard qui fait du journalisme avec ce qu’il a de plus efficace : des preuves et du venin comique, sans prêcher. Parce qu’elles capturent un moment très “années 70” : après les chocs pétroliers, la realpolitik se vend comme du pragmatisme, et l’indignation devient un luxe réservé aux régimes qui n’achètent rien. Et parce qu’elles rappellent, avec une netteté embarrassante, que l’amitié internationale se conjugue souvent au temps des chèques et s’oublie au temps des condamnés.

Ces deux morceaux se lisent comme un petit manuel de décryptage : comment un journal satirique met à nu, non seulement un pouvoir lointain, mais aussi notre manière de l’accepter. Le shah est le personnage, certes. Mais la farce vise la salle entière.

Source : Le Canard enchaîné, 28 janvier 1976

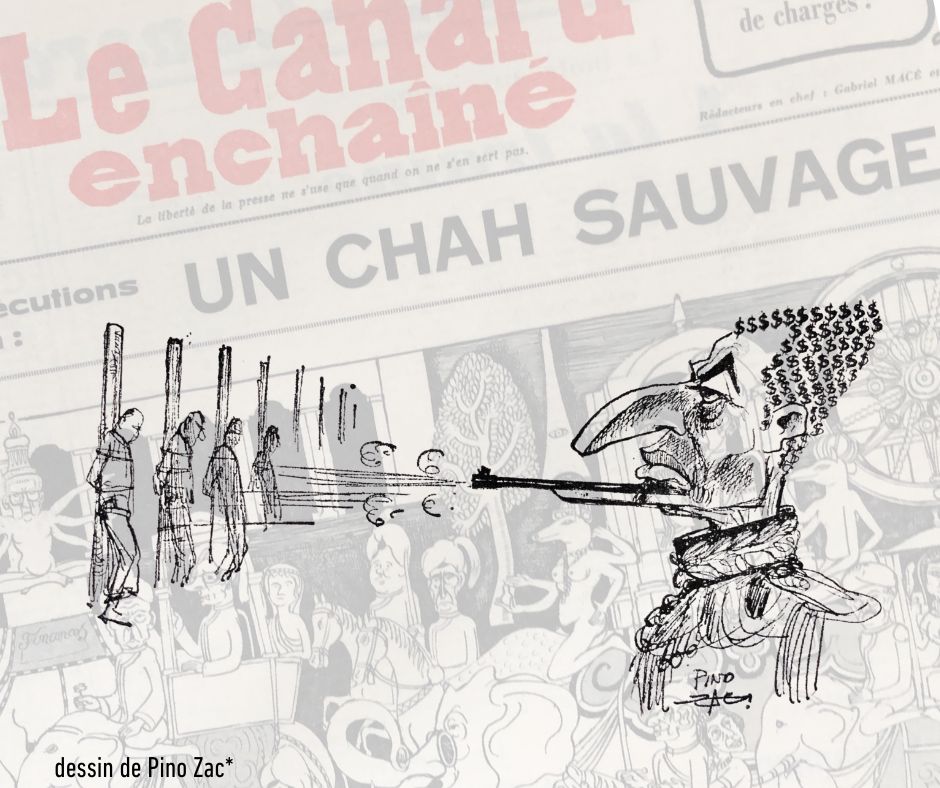

* Illustration : Pino Zac