La veille de Noël n’est pas seulement la saison des vitrines et des dindes. En décembre 1958, c’est aussi la saison des fins de règne. À la une du Canard enchaîné du 24 décembre 1958, R. Tréno signe un texte bref et très chargé en arrière-pensées, « Adieux au Président Coty », pendant qu’un dessin de Moisan, étalé sur toute la largeur, organise le décor : « Le sacre de Charles Quinquin (d’après David) ». Autrement dit : la politique en procession, la République en chapelle, et le Général en personnage de tableau, auréolé par l’assistance… et par la trouille d’y toucher.

Le pays vient à peine d’entrer dans la Ve République. Le référendum constitutionnel de septembre a donné un nouvel écrin institutionnel, les élections législatives de novembre ont mis en place l’Assemblée, et, trois jours avant cette une, le 21 décembre 1958, le collège électoral a élu Charles de Gaulle président. Coty, dernier président de la IVe, s’apprête à rendre les clefs d’un palais qu’on lui a longtemps laissé comme une vitrine, pas comme un volant. Et c’est précisément ce que Tréno règle, d’un ton qui ressemble à une poignée de main trop polie pour être honnête.

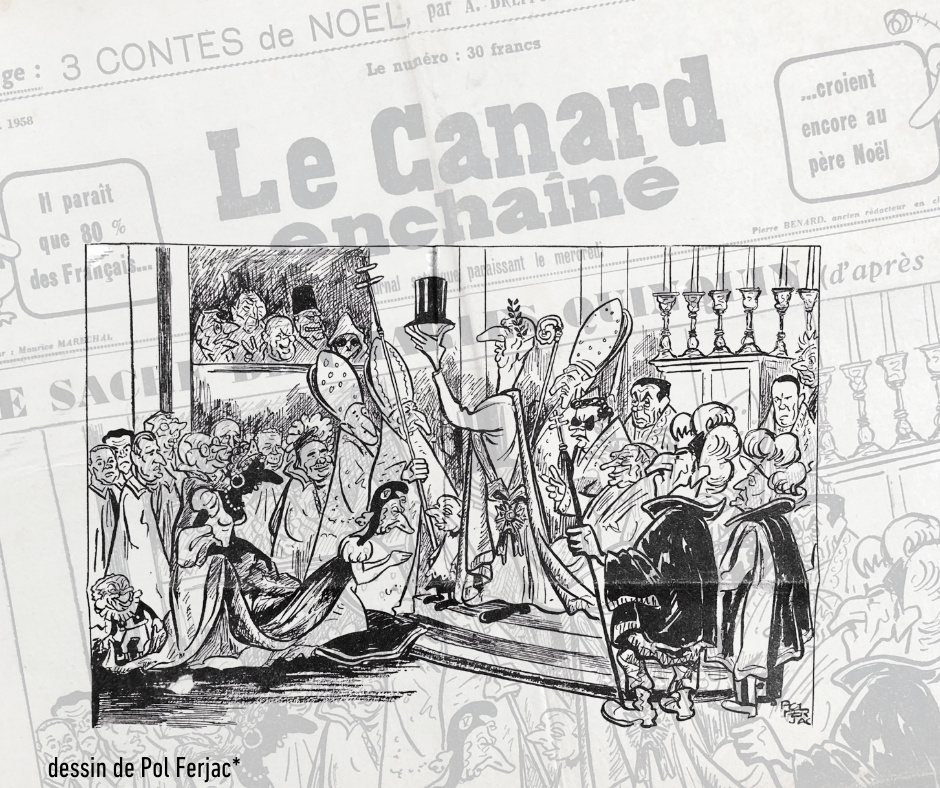

Le sacre selon Pol Ferjac : un gibus, une Marianne, et la République qui confond la liturgie avec l’histoire

Moisan annonce la couleur en pastichant David : non pas Napoléon, mais « Charles Quinquin ». La légende donne le mode d’emploi, et elle vaut presque programme politique :

« Le grand Charles élève le gibus présidentiel au dessus d’un Marianne qui lui ressemble à s’y méprendre… »

Le geste est tout. De Gaulle ne coiffe pas Marianne, il lui lève le chapeau au-dessus de la tête, comme s’il hésitait entre le salut, la bénédiction et la prise de possession. Et Marianne “ressemble” au Grand Charles : c’est l’idée la plus perfide du dessin. La République ne serait plus une figure distincte, mais un reflet, une silhouette moulée sur l’homme providentiel.

Autour, Pol Ferjac peuple la scène d’un clergé politique où les étiquettes remplacent les missels. À gauche, on reconnaît Paul Reynaud, et derrière lui, en file bien ordonnée : Roger Frey, Chalandon, Chaban-Delmas, Pleven, Guy Mollet, Pineau, Pinay, Boussac, Dassault, et même Mauriac “en évêques”. La présence de Mauriac, écrivain catholique respecté, épinglé en prélat, dit beaucoup : l’adhésion morale, l’encens des consciences, et cette tentation de trouver au Général une dimension de recours supérieur.

Dans le chœur, Bidault figure “en enfant de cœur”. Là encore, Moisan ne force pas : il place simplement les hommes au rang de leur rôle dans la cérémonie. Certains portent la chasuble, d’autres tiennent le goupillon, d’autres suivent en silence.

Derrière Charles, le dessin dresse la garde et l’entourage : “Mgr frère de Gaulle” (on pense au frère devenu symbole de famille sanctifiée), Soustelle, le “pontife” René Coty, Michelet, Massu et Salan, Debré. L’ombre algérienne traverse tout le tableau : les généraux sont là, pas relégués. Ils font partie de l’iconographie du moment, comme si la Ve République naissait avec, dans ses plis, l’uniforme.

Et puis, dans la “loggia”, les invités d’honneur, comme au balcon d’une Europe qui regarde la France changer de peau : Foster Dulles, Adenauer, Churchill, Bourguiba et le Roi du Maroc. Moisan donne à voir une investiture qui n’est pas seulement intérieure : elle est aussi observée, validée, interprétée à l’étranger. L’homme est “grand”, donc il rassure, il inquiète, il s’impose.

Ce dessin est une thèse en un seul plan : la France n’élit pas seulement un président, elle organise une cérémonie de transfert du sacré.

Tréno dit adieu à Coty : un président “brillant second” dans un pays qui cherche un premier rôle

Dans « Adieux au Président Coty », Tréno salue un homme qui “retourne philosophiquement vers sa Normandie natale”, avec “la quille” deux ans d’avance. La formule fait sourire, mais elle rappelle un fait : Coty n’est pas renversé par un scandale ou une élection directe, il est débordé par l’histoire, puis remplacé par un professionnel du salut public.

Tréno insiste sur cette position impossible : Coty n’était “pas fait pour la politique de grandeur”, il “rêvait peut-être d’un peu plus de bonheur pour les Français”, et il sait que “les peuples heureux n’ont pas d’histoire. Les présidents heureux non plus”. C’est un portrait à l’acide doux : Coty, en somme, aurait voulu gérer un pays normal. Il a hérité d’un pays en crise, d’une IVe République en apnée, d’une guerre d’Algérie qui ronge l’État comme une rouille institutionnelle.

Le plus intéressant, c’est que Tréno ne se contente pas de dire “adieu” : il raconte l’effacement. Coty a été élu “non pas pour sauver la France”, mais pour éviter Joseph Laniel, et il s’efface “devant un sauveur plus irrédent, un sauveur professionnel !” Le compliment est une flèche. Le mot “sauveur” est répété comme un slogan publicitaire : on ne gouverne plus, on “sauve”. On ne débat plus, on “appelle”.

Mai 1958, l’armée, l’ultimatum : quand la République apprend à démissionner sans en avoir l’air

Tréno revient sur le moment clé : mai 1958, la crise algérienne, l’armée en tension, les menaces de bascule. Il souligne le “merveilleux travail en souplesse” par lequel Coty a su “se démettre sans avoir l’air de se soumettre”. Tout est “régularisé”, dit-il, “du point de vue du Droit”. Voilà la position du Canard en pleine lumière : le journal ne nie pas la légalité, il se méfie de ce que la légalité recouvre.

Tréno rappelle aussi l’épisode de l’ultimatum de Massu, et l’ordre donné de “rester fidèles à la République”. Mais il ajoute que cet ordre “ne fut suivi que par un officier inconnu”, et “cela coûta cher”. Derrière la phrase, il y a l’idée qui hante tout 1958 : le chef des armées est nominal, l’armée réelle a ses réseaux, ses fidélités, ses impatientements. Et Coty, qui “accepta de voir promouvoir et décorer les généraux et les colonels qui lui avaient désobéi”, paie la discipline à coups de rubans.

Là encore, le dessin de Pol Ferjac fait écho : Massu et Salan sont dans la scène du sacre. Les généraux ne sont pas au seuil de l’église, ils sont dans la nef.

La position du Canard : contre l’encens, même quand la foule réclame du parfum

Cette une dit beaucoup de la manière canardière d’accueillir la Ve République : pas en pleurant la IVe, pas en criant au miracle, mais en repérant la mise en scène. Le Canard regarde le pouvoir comme un théâtre où l’on change les décors, où l’on rebaptise les coulisses, et où le public a parfois envie d’être “rassuré” au prix de sa propre lucidité.

Tout se joue dans ce dernier trait, que Tréno lâche comme une conclusion qui claque, presque sans politesse : le peuple français “couillonné mais bien content”. La formule, brutale, ne vise pas une “France idiote”. Elle vise une France épuisée, qui veut y croire, qui accepte la cérémonie parce qu’elle a besoin d’un récit simple après des années de gouvernements qui tombent, de guerres qui s’enlisent, de crises qui reviennent. Et le Canard, fidèle à sa fonction de punaise sur le velours, refuse de confondre soulagement et clairvoyance.

Ce 24 décembre 1958, pendant que les familles emballent les cadeaux, le journal emballe autre chose : un changement de régime en papier journal. Pol Ferjac dessine le sacre, Tréno écrit l’adieu, et entre les deux, on entend la même musique : la République a beau se dire “moderne”, elle adore encore les cérémonies. Le Canard, lui, garde la mauvaise habitude de regarder sous la mitre… et de compter les mains qui tiennent le gibus.

Source : Le Canard enchaîné, 24 décembre 1958

* Illustration : Pol Ferjac