Quand le Canard enchaîné se payait le Salon de l’auto

Un siècle avant les embouteillages électriques, Whip et Pedro démontraient déjà que la voiture rendait les gens fous

Le 8 octobre 1924, à la une du Canard enchaîné, un duo que l’histoire a trop souvent dissocié — le chroniqueur Whip (pseudonyme du journaliste et humoriste Géo Friley) et le dessinateur Pedro — offrait aux lecteurs un bijou de satire moderne : Visite au Salon de l’Automobile. Sous ses airs de reportage, l’article est en réalité une charge féroce contre la religion naissante du moteur, le culte du progrès mécanique et la bêtise ronronnante des vendeurs de mirages industriels.

C’était pourtant un grand événement national. Le Salon de l’Automobile ouvrait alors ses portes au Grand Palais, temple de verre et de chrome où s’exposait l’avenir. La France sortait lentement de la guerre et rêvait de mobilité : l’automobile, symbole de liberté individuelle, d’ascension sociale et d’innovation, envahissait les villes. Mais dans le regard acéré du Canard, le progrès n’a jamais l’air bien sérieux : il fait trop de bruit, pollue trop les idées et finit toujours par se prendre les roues dans ses propres illusions.

Whip ne décrit pas le Salon comme un technicien, mais comme un flâneur ironique, ce qui change tout. Son “reportage” débute par une observation typiquement canardesque :

“Il faudrait vraiment n’avoir pas cinq francs-papier devant soi pour ne pas refuser la séance de massage qu’offre à la masse de ses visiteurs le Salon de l’Automobile”

La phrase est une mécanique à double détente : jeu sur les mots (“massage de masse”), moquerie du prix d’entrée et clin d’œil social. Dans la France de 1924, cinq francs représentent une somme non négligeable : le progrès a donc déjà ses exclus.

Le chroniqueur s’aventure ensuite de stand en stand, décrivant à la fois l’absurdité des discours commerciaux et la crédulité des badauds. Chaque constructeur devient une caricature vivante : le “stand Citroën”, le “stand Mashinshoëtt” (clin d’œil aux marques américaines Nash ou Hudson), le “stand Bigoudi” (symbole du charabia technique), le “stand Superluxe” avec l’anti-écraseur à pompe pour absorber le sang des victimes, et enfin le macabre “stand Nécropole”, où l’on vante “la torpedo populaire, la voiture de demain”. Chez Whip, la modernité conduit littéralement au cimetière.

L’article est un festival de faux jargon. Les vendeurs débitent leurs arguments avec un sérieux confondant : “La boîte de vitesse, m’expliqua M. Bigoudi fils, contient le différentiel.” Le chroniqueur s’incline devant ce savoir insondable avant de demander ingénument : “Je ne vois pas pourquoi on appelle toujours les autos des limousines, pourquoi pas des normandes, des auvergnates…?” — question à laquelle le vendeur répond sans ciller.

Tout le texte repose sur cette mécanique d’auto-suggestion : les spécialistes ne comprennent plus ce qu’ils disent, les clients font semblant de comprendre, et le journaliste note consciencieusement les inepties. L’automobile, résume Whip, est devenue un monde clos, “un Salon où l’on cause moteur comme on causait jadis marquise”.

Le Canard enchaîné excelle dans ce genre de scène : celle où la comédie sociale se cache derrière la technologie. Derrière les mots ronflants — “cardan à la moelle”, “arbre à came de Saint-Denis”, “volant à double commande de luxe” — se profile un constat plus sérieux : le progrès technique, loin d’émanciper, crée une nouvelle hiérarchie du savoir, où la langue devient elle-même un outil de domination.

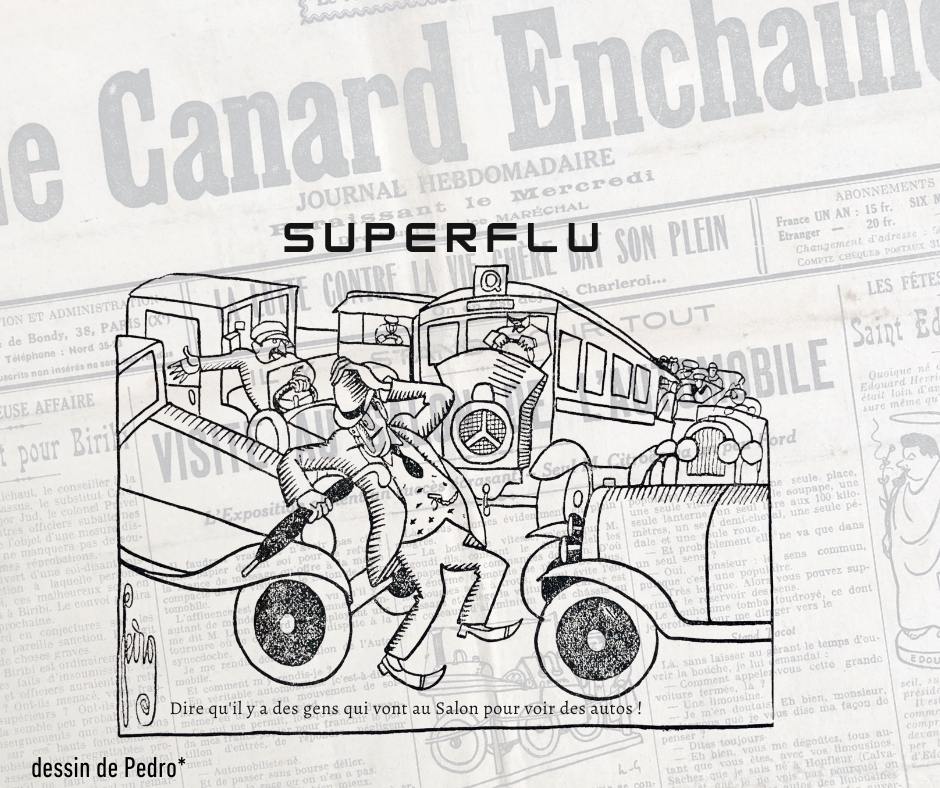

Sous le texte, Pedro signe un dessin à la fois hilarant et visionnaire. On y voit des automobilistes hurlant, s’accrochant à leurs volants, se rentrant dedans, avec cette légende assassine :

“Dire qu’il y a des gens qui vont au Salon pour voir des autos !”

La scène résume en une image le désordre naissant d’un monde motorisé. Le trait nerveux, à mi-chemin entre le burlesque et la caricature urbaine, évoque le Paris du périphérique avant l’heure : un enfer de klaxons et de tôles froissées. Pedro saisit déjà la contradiction d’une époque qui célèbre la vitesse dans un monde où plus personne n’avance.

Relu cent un ans plus tard, cet article semble avoir plus d’essence que jamais. En 1924, Citroën venait d’inaugurer sa fameuse croisière noire, expédition publicitaire à travers l’Afrique, célébrée par la presse comme une conquête pacifique du progrès. Le Canard, lui, ne s’y trompe pas : à trop vouloir “rouler sur tout”, la modernité finit par écraser l’humain.

Whip annonce, sans le dire, la naissance de la société de consommation. La voiture n’est plus un outil, mais un signe de distinction. Le journaliste observe avec ironie :

“Tout le monde veut sa voiture… même les cimetières ont la leur.”

Un siècle plus tard, cette phrase résonne étrangement. Les “stands” d’alors sont devenus des “shows” connectés, les moteurs à explosion des batteries au lithium, mais la promesse reste la même : chaque année, le Salon nous vend la voiture “de demain”. Et chaque année, nous finissons par redécouvrir les embouteillages “d’aujourd’hui”.

L’ironie du Canard enchaîné face au progrès technique ne s’arrête pas à 1924. Dès les années 1910, Maurice Maréchal et ses chroniqueurs moquent les premiers automobilistes “fous du volant”. Dans les années 1930, Pierre Scize tournera en ridicule les discours des constructeurs qui font de l’auto un totem viril ou patriotique. La voiture, dans les pages du Canard, n’est jamais un objet neutre : elle révèle la société, ses illusions, ses hiérarchies, ses absurdités.

En revisitant ce texte de Whip et Pedro, on mesure la clairvoyance du Canard enchaîné dans son rapport au progrès : ni technophobe, ni béat, mais lucide et goguenard. Ce que le journal dénonce, ce n’est pas la machine en soi, mais la crédulité qu’elle engendre — cette facilité avec laquelle l’homme moderne croit que la mécanique le sauvera de lui-même.

Aujourd’hui encore, à l’heure où les constructeurs vantent les “SUV durables” et les “voitures vertes”, la lecture de cette “Visite au Salon” fait figure de plein phare satirique. Car la seule innovation qui semble vraiment durable, c’est la bêtise motrice que Whip et Pedro avaient si bien identifiée.

Un 8 octobre comme aujourd’hui, les visiteurs du Mondial de l’Auto s’émerveillent devant des modèles “autonomes”, “intelligents” et “connectés”. En 1924, Whip en riait déjà. “Le progrès,” écrivait-il, “n’avance que pour avoir le plaisir de freiner.”

Un siècle plus tard, on ne saurait mieux dire.

* Dessin de Pedro publié dans l’édition du Canard enchaîné du 8 octobre 1924