« Mort aux vaches ! » — Chicago, 1952, laboratoire de l’absurde

Quand les enfants refusent le lait… au nom du progrès

En 1952, l’Amérique est à l’apogée de son modèle. Le général Eisenhower s’apprête à conquérir la Maison-Blanche. La guerre froide impose sa logique binaire, et la société de consommation trace ses sillons dans l’imaginaire collectif. Au pays du Coca-Cola et du plastique, tout doit être moderne, technique, contrôlé, désinfecté. Même les vaches.

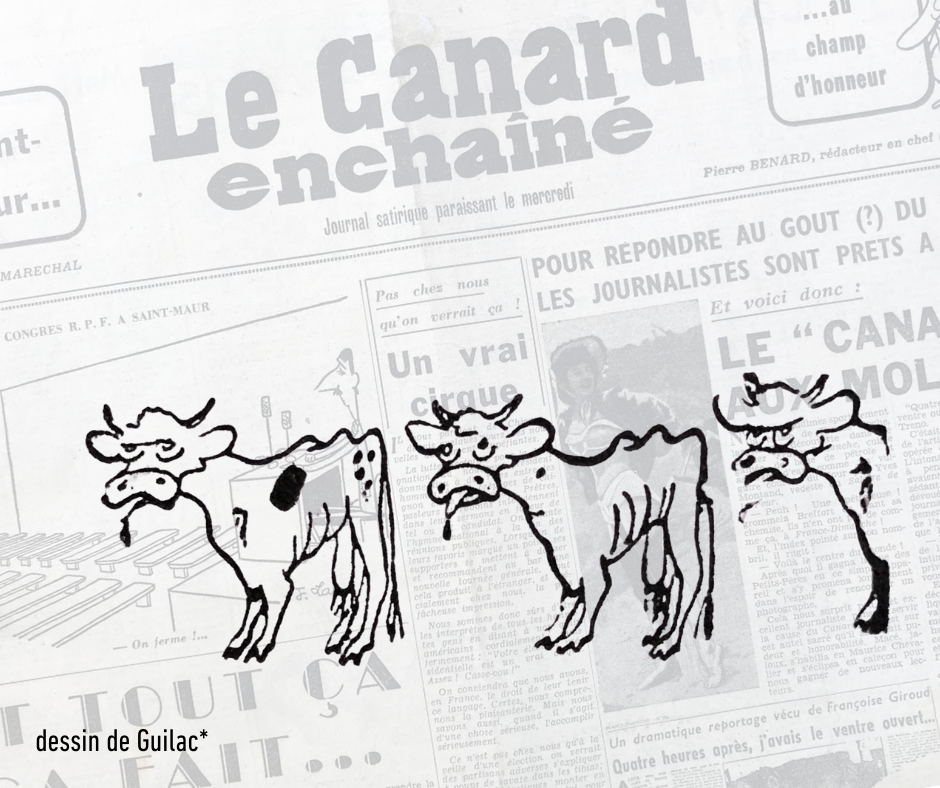

C’est dans ce contexte que Morvan Lebesque, plume acérée du Canard enchaîné, livre un texte d’une férocité lucide : « Mort aux vaches ! » Une fable bien réelle venue de Chicago, ville emblématique de l’industrie et du progrès américain, où une expérience pédagogique tourne au gag dystopique.

Une ferme, une vache… et la panique

Tout part d’une initiative candide : des instituteurs décident de montrer à leurs élèves une vache en chair, en os, et en lait. On trait l’animal, on explique aux enfants ce qu’ils voient — que le lait vient du pis d’un être vivant. Orgueil d’instit’, noblesse de l’éducation. Et puis ? Effet boule de lait renversée : la consommation de lait chute brutalement dans toute la ville.

« Les enfants de Chicago refusaient maintenant de boire du lait. Ils n’avaient plus confiance dans le lait parce qu’il n’était pas fabriqué par une machine comme ils l’avaient cru. »

Voilà l’aveu glaçant : le naturel fait peur. La machine rassure. Le robinet est plus fiable que le pis. La science du nickel a supplanté l’instinct.

Lebesque contre le “néant d’une cover-girl”

Dans une envolée ironique jubilatoire, Lebesque fait mine d’applaudir cette avant-garde de la modernité. Il voit dans ces enfants de Chicago l’annonce d’un avenir “triomphant”, un monde enfin libéré de la Nature :

« La Nature enfin vaincue, avec ses attributs horribles et ses monstres grimaçants, la vigne qui donne du vin, l’arbre qui donne des fruits et la vache qui donne du lait. »

Le rire se teinte de noir. L’auteur pousse la logique jusqu’au bout : bientôt, l’homme “naîtra en boîte”, ses enfants seront vendus aux “Grands Magasins de l’Amour”, et “on mettra un nickel dans un appareil et on aura un enfant”. Le nickel comme graine universelle, dispensatrice de vie, de lait, de mort.

Lebesque s’attaque au cœur du mythe américain : celui d’un monde propre, technique, abstrait — où le Coca-Cola remplace le vin, où “le lait coule du robinet”, où la “qualité d’un produit se reconnaît à celui qui l’ignore d’où il vient”.

Un monde aseptisé… et absurde

Tout est là. Une charge prophétique, qui anticipe l’ultra-transformation, l’aseptisation des corps et des esprits. À travers cette anecdote minuscule, il brosse le portrait d’une modernité déshumanisée — et parfaitement cohérente dans son absurdité :

« Ce monde abstrait qui ne sait pas ce qu’il boit, ce qu’il mange, qui ne sait plus ce qu’il aime, qui ne sait pas comment il vit et comment il meurt ! »

La satire touche au vertige. C’est l’Amérique de 1952, mais c’est aussi notre monde d’algorithmes et de plats lyophilisés, notre monde où le contact avec le réel devient anxiogène.

Et aujourd’hui ?

On rit jaune en relisant cet article plus de 70 ans plus tard. Le ton n’a pas vieilli — il s’est aiguisé. Face au “nickel” qui commande les robots de cuisine, les apps de rencontres et les IA conversationnelles, le refus des enfants de Chicago devient une forme de résistance. Tragique, inconsciente, mais limpide : le vivant les dégoûte car il leur échappe.

Lebesque, lui, ne se laisse pas berner : il nomme, il démonte, il rit. C’est le rire comme scalpel, comme défense ultime. Et c’est tout l’art du Canard enchaîné de l’époque, en pleine forme dans cette édition du 9 juillet 1952, que Couac! vous propose aujourd’hui de redécouvrir.

À la vôtre, et surtout : “Mort aux vaches” — mais aux vaches d’acier, de plastique et d’ersatz.