Maria Craipeau célèbre la dignité du clown chassé d’Amérique

À la veille de la première parisienne des Feux de la rampe, Le Canard enchaîné du 29 octobre 1952 confiait sa plume à Maria Craipeau, correspondante à New York. En pleine tourmente politique, alors que Charlie Chaplin quittait les États-Unis, elle livrait un texte d’une rare émotion, mêlant critique de film, hommage au génie et plaidoyer pour l’artiste traqué. Le titre en dit déjà long :

« Ce qui importe, dit le clown, c’est la dignité ! »

Un clown fatigué de faire rire

L’article s’ouvre sur une phrase tirée du film :

« J’en ai assez de faire le clown ; la vie n’est pas un gag drôle. »

Maria Craipeau y voit tout le sens des Feux de la rampe, ce long adieu de Charlot au rire, baigné de nostalgie et d’humanité. Elle note que Limelight, « délibérément sentimental », poursuit la veine émotionnelle de Chaplin : derrière le mime, toujours le cœur, toujours l’homme. Mais ici, écrit-elle, « c’est un film qui parle », celui d’un clown jadis célèbre, incapable désormais de faire rire, et qui sauve de la noyade une jeune danseuse suicidaire.

Chaplin y mêle sa propre biographie : l’artiste au crépuscule, le rire qui s’éteint, la mélancolie du geste. « L’histoire, bien sûr, se prête aux larmes », admet Craipeau, tout en soulignant la beauté de cette tendresse assumée.

Le dernier salut du vieux clown

Le texte se teinte alors d’un lyrisme discret : « Et c’est lui qui meurt, pauvre Paillasse ! » écrit-elle, en évoquant la scène finale où Calvero, le clown déchu, s’effondre sous les applaudissements retrouvés. Pour la journaliste, Limelight est bien un film de la mort, mais aussi de la continuité : « Alors qu’il meurt, la vie continue. »

Craipeau reconnaît les défauts du film – sa longueur, sa technique un peu datée – mais s’empresse d’ajouter : « Bon ! Et maintenant parlons de Chaplin. »

Dès qu’il apparaît, dit-elle, « c’est le même délice ». Le moindre geste du cinéaste, « dans le mouvement de son petit doigt », déborde de talent. Elle s’attarde sur la scène où, en plein discours sérieux, Chaplin découvre qu’il tient deux poissons : une trouvaille burlesque digne de ses débuts. La poésie du gag, l’innocence de la pantomime – tout Chaplin est là.

De la dignité et de la sagesse

Mais ce qui bouleverse Craipeau, c’est moins l’humour que la noblesse du personnage. « De la dignité, aussi, et de la sagesse », écrit-elle.

Pour elle, Chaplin symbolise « une espèce de grande innocence ». Cette pureté, cette fidélité à soi-même, explique pourquoi la jeune danseuse du film s’accroche à lui – et, au-delà de l’écran, pourquoi tant de spectateurs continuent de s’attacher à ce vagabond obstinément humain.

À travers Limelight, la journaliste décèle une ultime leçon : celle d’un homme qui a tout donné – le rire, la tendresse, la dérision – et qui n’a jamais trahi ses valeurs. Ce n’est plus seulement l’histoire d’un clown ; c’est celle d’un homme qui choisit la dignité plutôt que la compromission.

Chaplin contre la meute

Mais derrière cette lecture sensible, Craipeau brosse aussi un tableau amer du climat américain. Car en 1952, Chaplin est devenu un paria. Sa liberté d’esprit, son pacifisme, son refus d’adhérer à la croisade anticommuniste l’ont transformé en cible du maccarthysme.

Craipeau rappelle que « les attaques déchaînées contre lui aux États-Unis » sont incessantes depuis que le Department of Justice a rouvert l’enquête sur son statut d’immigré et sa prétendue « moralité douteuse ».

Elle cite la chroniqueuse mondaine Hedda Hopper, qui s’écrie avec cruauté : « Les petites gens de Hollywood crient de joie ! » lorsque la nouvelle de ses ennuis éclate.

Et Craipeau de commenter : « Petites gens, que de crimes… »

Sous sa plume, le procès médiatique prend la forme d’une véritable chasse à l’homme : « Une meute, écrit-elle, s’est lancée à ses trousses – et c’est toujours laid à voir. »

Le symbole d’un “ennemi” américain

Maria Craipeau voit plus loin que l’anecdote : pour elle, Chaplin est devenu un symbole. « Il symbolise, à lui tout seul, l’Ennemi, l’Américain », écrit-elle avec ironie.

Ce paradoxe – l’homme qui a incarné la réussite hollywoodienne accusé d’être un “étranger suspect” – résume toute la folie d’une époque.

Elle note que certains éditorialistes vont jusqu’à présenter les élections présidentielles de 1952, opposant Eisenhower à Stevenson, comme une croisade morale : « On dirait que c’est contre Chaplin que se présente Eisenhower ! »

La presse progressiste tente bien de rétablir la vérité : The New York Times, rappelle-t-elle, s’indigne du comportement du gouvernement et souligne que “Charlot a donné plus de plaisir au monde que quiconque”.

Mais la conclusion de Craipeau est sans illusion : « Et une meute, c’est toujours laid à voir. »

“Ce qui importe, c’est la dignité”

Cette phrase, tirée du film et reprise en exergue, devient le fil conducteur de l’article. Craipeau la cite une dernière fois, comme une devise du vieux clown face à l’humiliation :

“Ce qui importe, dit le clown dans Limelight, c’est la dignité.”

À travers Charlot, c’est Chaplin lui-même qu’elle défend – le créateur libre, refusant l’allégeance et l’hypocrisie.

Son texte, d’une grande finesse, rappelle que la satire du Canard enchaîné sait aussi, parfois, se faire poignante : lorsque le rire se teinte de gravité, et que le journal choisit, contre la “meute”, le camp du clown.

Sources : Le Canard enchaîné, 29 octobre 1952, article de Maria Craipeau, « Ce qui importe, dit le clown, c’est la dignité ! ».

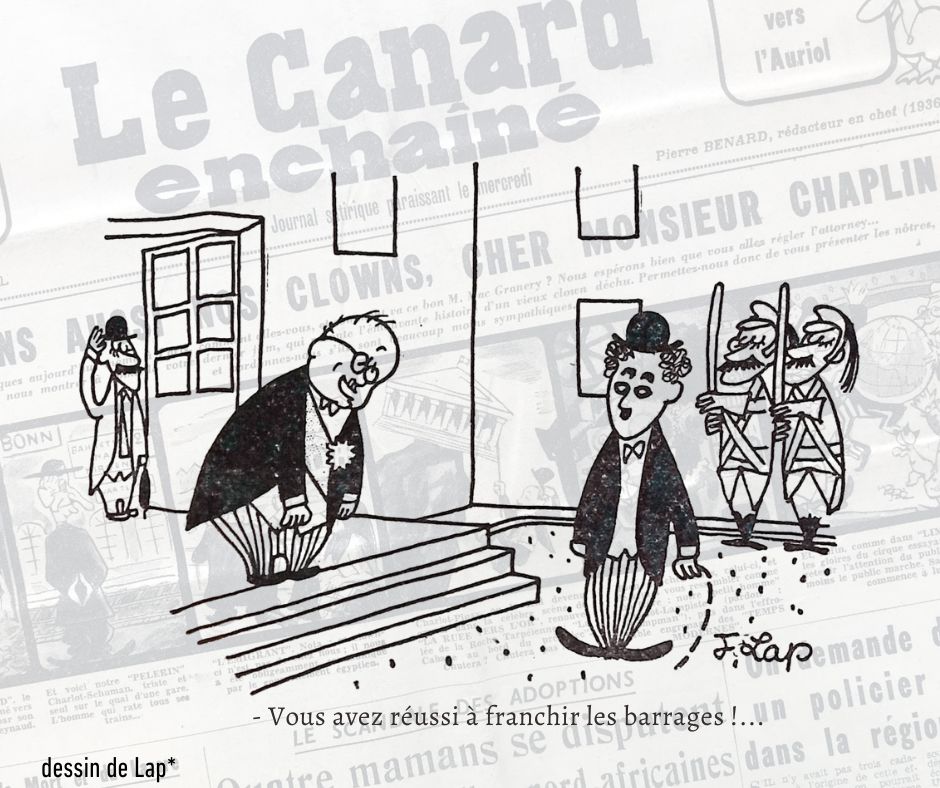

Le Canard enchaîné, 5 novembre 1952, * dessin de Lap