N° 167 du Canard Enchaîné – 10 Septembre 1919

N° 167 du Canard Enchaîné – 10 Septembre 1919

89,00 €

En stock

Le 10 septembre 1919, dix mois après l’armistice, la France vit encore au rythme des inquiétudes : paix fragile, prix qui s’emballent, profiteurs de guerre, grèves sociales. Dans ce numéro 167, Le Canard enchaîné choisit d’en rire… mais avec des dents serrées.

En manchette, une question claque : « M. Poincaré est allé à Bordeaux … Est-ce que la guerre recommencerait ??? ». Trois points d’interrogation qui résument l’angoisse d’un pays toujours sur le qui-vive. À côté, un article raille la proposition d’inventer une « nouvelle noblesse » tirée des tranchées : imaginer un « duc de la Marne » ou un « prince de Verdun » a de quoi faire sourire… ou grincer.

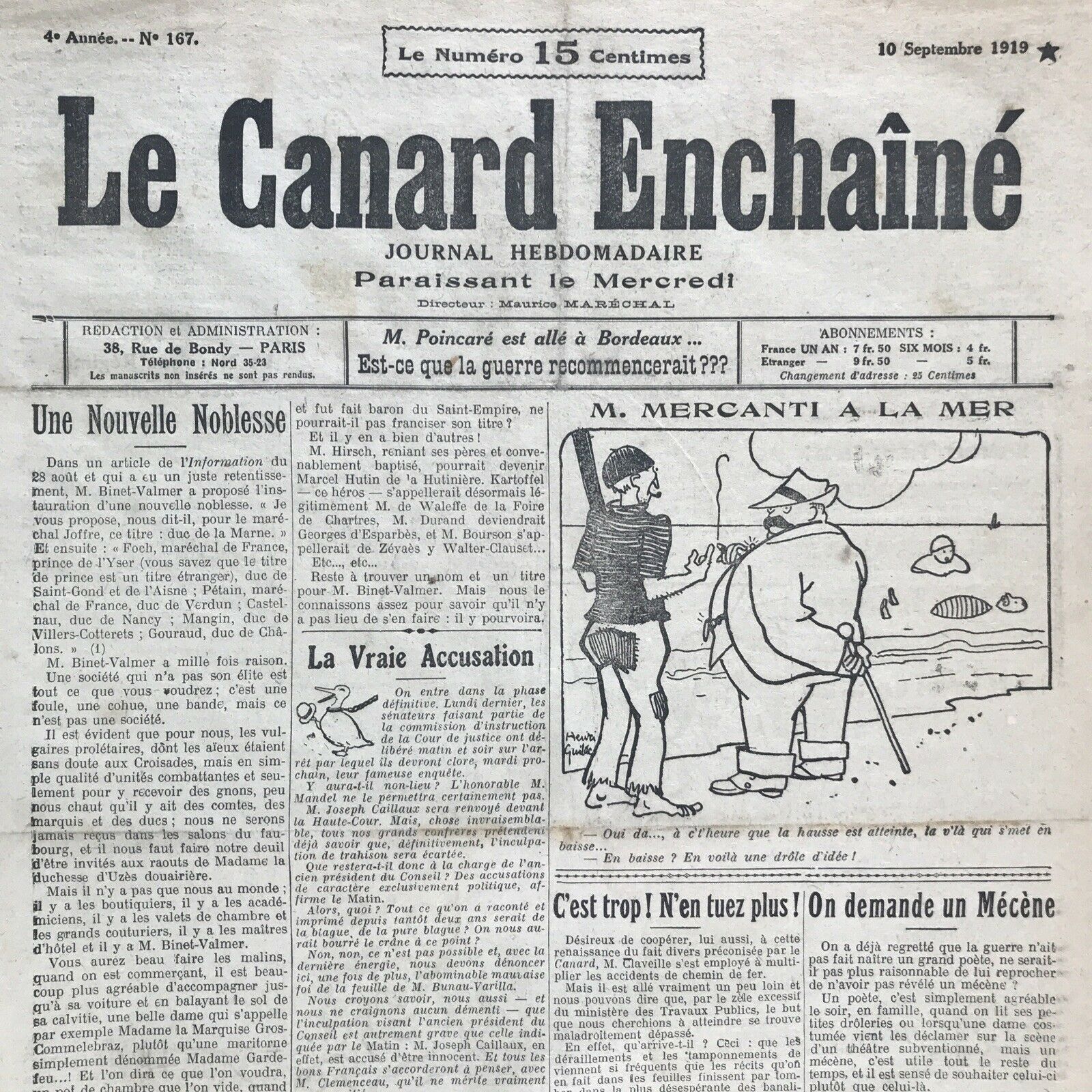

Le dessin de Guilac rappellent l’inflation galopante : sur une plage, « M. Mercanti à la mer » constate, impuissant, que les vagues suivent la hausse et la baisse des prix. Plus loin, Rodolphe Bringer étrille Boffi, fournisseur enrichi par le conflit, caricature du « nouveau riche » dont les excès prêtent à rire autant qu’à vomir.

Au fil des pages, on croise aussi le procès du tueur Landru dans « La mare aux Canards », les inquiétudes bolcheviques, la grève des théâtres parisiens et celle des vendangeurs du Languedoc. Tout un pays bouillonne : la guerre est finie, mais les luttes ne manquent pas.

Relu un siècle plus tard, ce numéro dit bien l’art du Canard : croquer son époque sans fard, en transformant l’angoisse en satire.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

10 septembre 1919 : Le Canard enchaîné, entre satire d’après-guerre et pressentiments

Le 10 septembre 1919, la France panse encore ses plaies. L’armistice a dix mois à peine, le traité de Versailles trois. Le pays sort d’un conflit qui a bouleversé ses structures sociales, et l’ombre de la guerre continue de planer. Dans ce climat de tensions, où la paix n’est encore qu’un équilibre précaire, Le Canard enchaîné poursuit sa mission : rire, moquer, égratigner, tout en s’interrogeant sur la fragilité du moment.

Le numéro 167, vendu 15 centimes, s’ouvre en manchette par une question qui glace : « Est-ce que la guerre recommencerait ??? ». Trois points d’interrogation qui résument l’angoisse d’une époque.

Une nouvelle noblesse… de pacotille

En première page, un article raille la proposition de l’écrivain Henri Binet-Valmer : instituer une « nouvelle noblesse » tirée non plus du sang, mais de la boue des tranchées. À ses yeux, Verdun ou la Somme auraient « anobli » une génération entière. Le Canard s’empresse de tourner cette idée en ridicule, imaginant les grotesques titres de « Duc de la Marne » ou « Prince de l’Yser ». « Une société qui n’a pas son élite est une société qui va à sa perte », dit Binet-Valmer. Le journal ricane : encore faudrait-il que cette élite ne soit pas composée de cadavres.

Ce débat illustre l’obsession de l’après-guerre : comment reconnaître ceux qui ont survécu à l’enfer ? Par des pensions, des décorations, des médailles ? Ou par des titres aristocratiques recyclés ? Le Canard, fidèle à sa verve, ne voit là que poudre aux yeux.

Mercanti à la mer : la guerre des prix

Un dessin pleine page illustre un autre fléau : l’inflation. Sur une plage, un promeneur, la bourse vide, contemple la mer en disant : « Oui, d’accord, à l’heure que la hausse est atteinte, la v’là qui s’mèt en baisse ! » Ici, Le Canard résume en une bulle le quotidien des Français : après la flambée des prix de guerre, les marchés restent instables. Les mots « hausse » et « baisse » deviennent synonymes de survie, et la caricature montre combien l’économie est au cœur des inquiétudes de 1919.

La mare aux Canards : Landru et autres frasques

La deuxième page fourmille de petites piques dans la rubrique « La mare aux Canards ». On y croise Henri Désiré Landru, le fameux « barbe-bleue de Gambais » arrêté en 1919 et futur condamné à mort. Le Canard s’amuse déjà de son cynisme, le montrant confessant avec un aplomb glaçant : « J’ai aimé les femmes, je n’ai jamais tué que les leurs coffres-forts ! ». L’hebdo ne se prive pas de mêler humour noir et faits divers, preuve que son goût du macabre railleur n’est pas né d’hier.

À côté, d’autres brèves jouent sur les travers des élites : un officier de la Légion d’honneur qui confond la croix avec un bijou mondain, ou des notables qui trichent pour s’arroger des faveurs. Déjà, la corruption et la bêtise administratives sont la matière première de la satire.

Le nouveau riche pénitent

Troisième page, un long récit raille « Boffi », fournisseur enrichi par la guerre, rendu insupportable par ses quarante-huit mille francs de profit. L’histoire est savoureuse : l’homme, « devenu aussi gros qu’un lapin engraissé », se pavane, jusqu’au jour où ses excès lui valent une ruine soudaine. Le portrait de ce parvenu qui chute résonne comme une fable morale : en 1919, on déteste déjà les profiteurs de guerre, accusés de s’être enrichis sur le sang des poilus.

Un œil sur l’international : bolcheviques et Helvètes

À l’étranger, le spectre bolchevique continue d’agiter les esprits. Le journal note « l’effondrement du bolchevisme » en Russie, une affirmation prématurée, puisque Lénine est encore solidement installé. Mais le souhait de voir la Révolution s’éteindre dit bien la crainte française face à l’extension du communisme.

En Suisse, la solidarité fait sourire : des étudiants bernois annoncent une quête en faveur des affamés autrichiens. L’humour du Canard glisse aussitôt : la générosité helvétique a sans doute ses limites, mais au moins, elle existe…

Grèves et conflits : le pays bouillonne

La dernière page regorge de nouvelles sociales. Les vendangeurs du Languedoc sont en grève, lassés des salaires trop bas. Le conflit des théâtres fait rage à Paris : musiciens, choristes et figurants réclament des hausses, au point de bloquer les représentations. On lit : « C’est la guerre des théâtres », preuve que la lutte sociale a pris le relais du front.

Le Canard observe tout cela avec jubilation : la grève devient spectacle, la scène une caricature de l’Histoire. La guerre est finie, mais le conflit social bat son plein.

Un siècle plus tard, que reste-t-il ?

Feuilleter ce numéro du 10 septembre 1919, c’est retrouver les obsessions d’un pays sorti du cauchemar, mais encore incapable de respirer. La peur d’une reprise du conflit, la rancune envers les profiteurs, la valse des prix, les scandales judiciaires et les grèves : tout cela compose une chronique de l’entre-deux.

Plus de 100 ans plus tard, ces pages résonnent étrangement. L’inflation, les conflits sociaux, les crispations autour de la mémoire des guerres, tout cela n’a pas disparu. La satire du Canard conserve son actualité, en forçant le trait pour rappeler que l’Histoire se répète.

Et l’on comprend pourquoi ce journal, né en 1915 dans la fureur des tranchées, tient encore aujourd’hui debout : parce qu’il sait faire rire des blessures les plus profondes, sans jamais cesser de les montrer.