À la une du Canard enchaîné du 28 juillet 1926, Pierre Bénard signe un article typique du Canard des grandes crises : un éclat de rire pour masquer la colère. Intitulé Les grandes fêtes cartellistes en l’honneur de MM. Poincaré et Péret, le texte parodie le style des dépêches triomphales pour en faire un enterrement burlesque du Cartel des gauches, dont la chute vient d’ouvrir la voie au retour de Raymond Poincaré.

Deux ans plus tôt, en mai 1924, le Cartel avait remporté les élections sur une promesse : mettre fin à la rigueur financière et défendre la paix sociale. Mais la crise du franc, la fuite des capitaux et les divisions internes ont eu raison de cette majorité fragile. En juillet 1926, Raoul Péret, président de la Chambre, démissionne, et Poincaré revient à la tête du gouvernement pour sauver la monnaie — au prix d’une cure d’austérité sans précédent.

Bénard saisit cet instant de bascule avec un humour acide : les vaincus se comportent comme des vainqueurs, célébrant leurs propres défaites dans une bouffonnerie nationale.

L’article s’ouvre sur un ton solennel : « La politique du Cartel, inaugurée le 11 mai 1924, entre dans une phase décisive. » Le lecteur comprend vite le piège : il s’agit d’une cérémonie… en l’honneur de Poincaré et Péret, les fossoyeurs du Cartel.

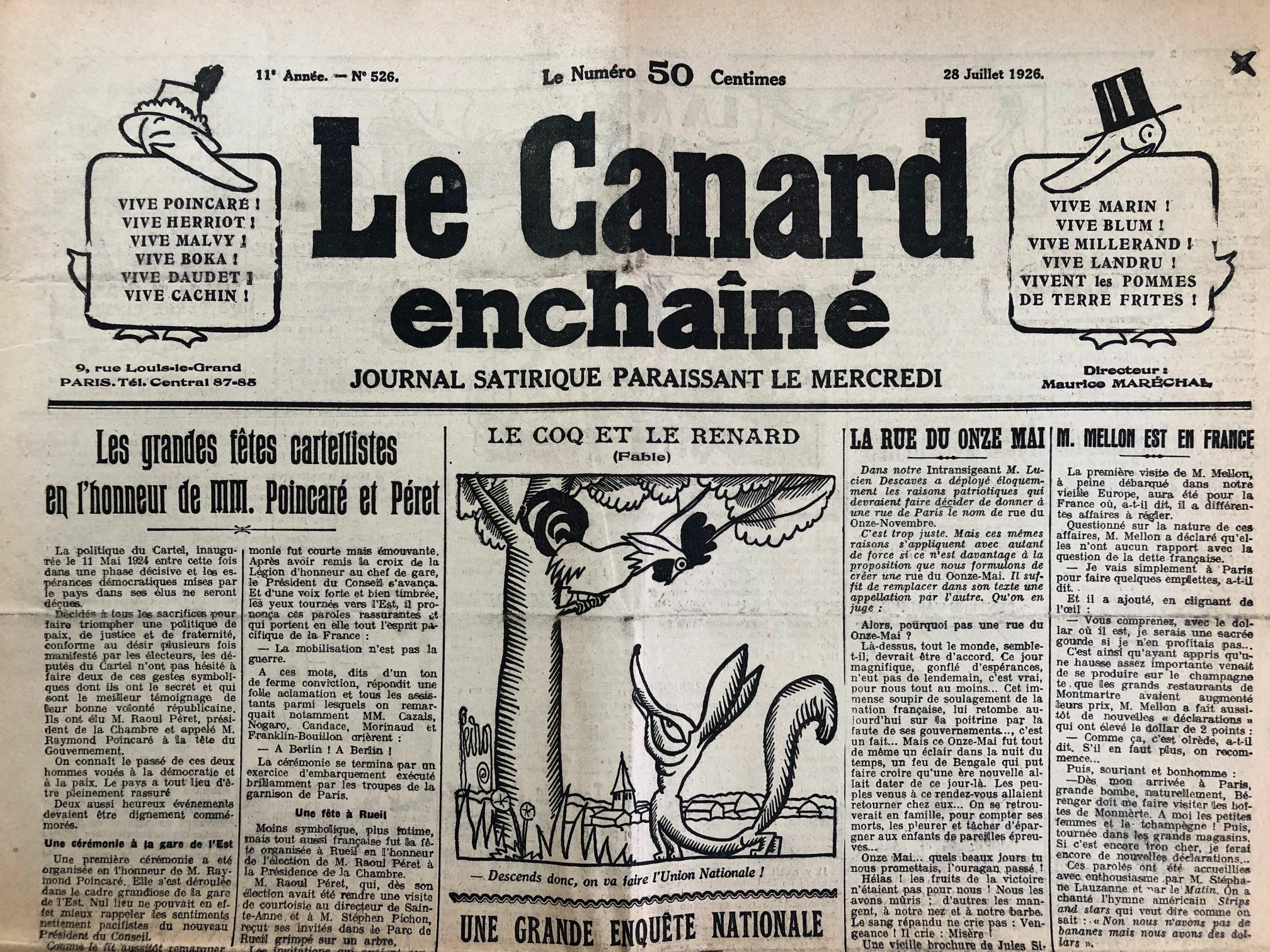

Bénard décrit d’abord la scène à la Gare de l’Est, transformée en temple de la République caricaturale : tribunes, fanfares, discours enflés et éloge du “chef de gare décoré de la Légion d’honneur”. Les dessins de Guilac, qui accompagnent l’article, ajoutent à la satire : un Poincaré rigide sous son chapeau melon, des députés bedonnants sous la banderole “R.F.”, des musiciens à bout de souffle — la République pompière dans toute sa splendeur.

Puis vient la “fête de Rueil”, chez Péret, où la satire tourne à la farce bucolique : les invités, pris d’enthousiasme patriotique, montent aux arbres, tandis qu’un ministre en fauteuil applaudit mollement. « La joie générale à la Maison de Rueil », légende Guilac : tout un symbole de l’épuisement politique du moment.

La dernière phrase, “Plus on se fou, plus on rit”, scelle la morale du Canard : sous la plaisanterie, le désenchantement.

Ce faux reportage fonctionne comme un miroir inversé de la presse parlementaire. Là où les journaux institutionnels célèbrent la “stabilité retrouvée”, Bénard dénonce la comédie du pouvoir : les mêmes hommes qui prônaient la justice sociale se congratulent d’avoir remis le pays aux financiers. Péret, présenté comme un “symbole de paix et de fraternité”, devient un pantin : sa “fête” est celle de la résignation.

Dans le contexte de juillet 1926, cette ironie est d’une lucidité remarquable. Le franc vacille, les salaires fondent, les grèves s’étendent. Poincaré, soutenu par les milieux d’affaires, incarne le retour à l’ordre — et l’échec d’une gauche incapable d’assumer le pouvoir.

Bénard, en journaliste-poète, transforme cette débâcle en carnaval : les “grandes fêtes cartellistes” sont l’ultime danse des vaincus, une République d’apparat qui célèbre ses illusions perdues.

Sous les rires, Le Canard enchaîné trace le constat amer d’une France fatiguée, où la satire reste la seule voix libre : quand la politique tourne à la parade, il ne reste qu’à rire — pour ne pas pleurer.