N° 339 du Canard Enchaîné – 27 Décembre 1922

N° 339 du Canard Enchaîné – 27 Décembre 1922

79,00 €

En stock

27 décembre 1922 : quand Bringer réécrit l’année à sa manière

De Poincaré à Le Trocquer, de Molière à Carpentier — un “bilan” plein d’illusions et de coups de bistouri

En cette fin d’année 1922, Le Canard enchaîné confie à Rodolphe Bringer le soin de tirer les conclusions de douze mois d’absurdité politique. Résultat : un faux bilan, entre rêve éveillé et cauchemar comique, où la satire des dirigeants (Poincaré, Le Trocquer, Millerand) s’entremêle à une vision prémonitoire d’un pays qui tourne en rond entre ses gloires passées et ses illusions d’avenir.

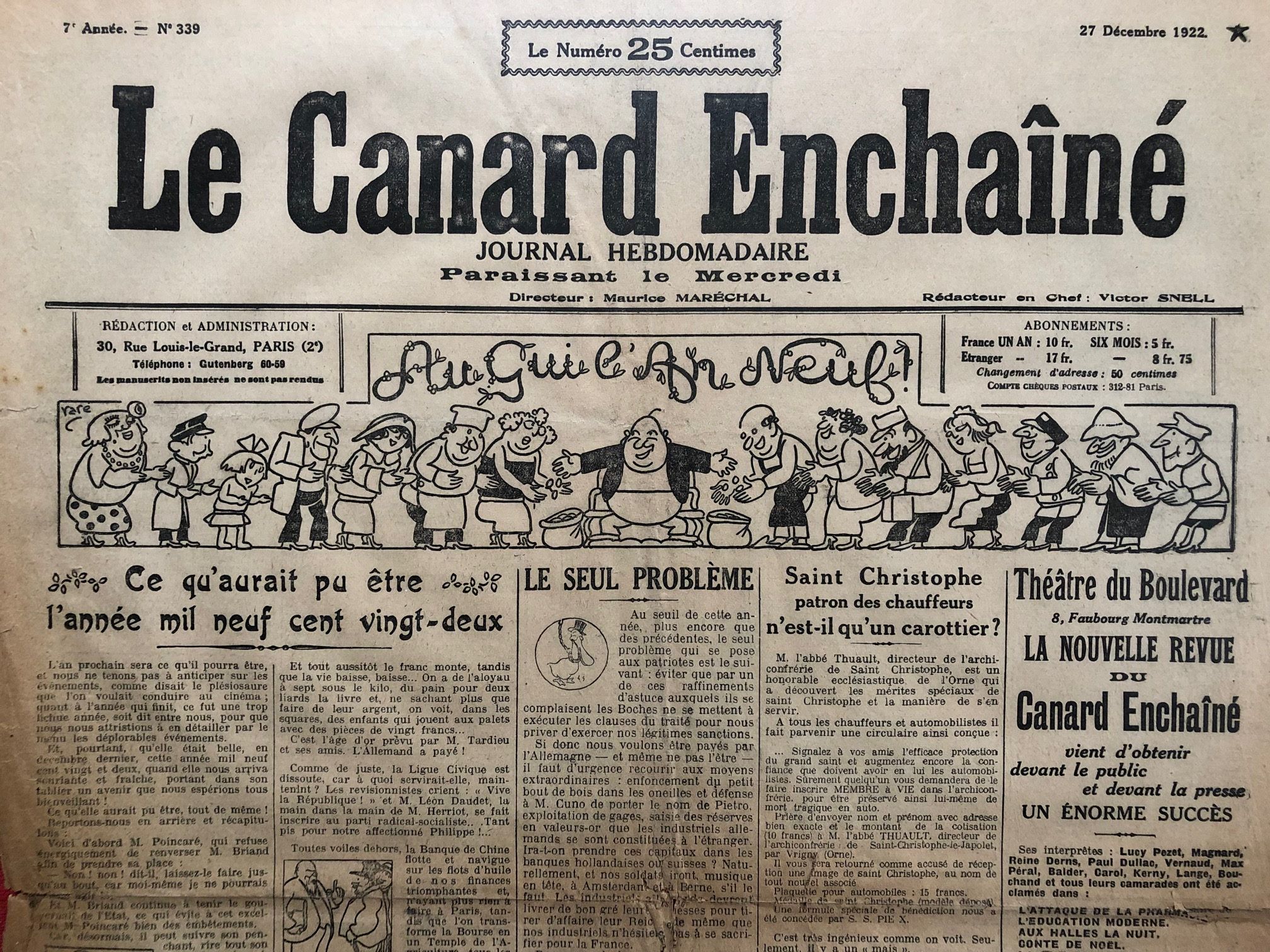

Au gui l’an neuf, dessin de Varé

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Le 27 décembre 1922, Le Canard enchaîné publie à la une un texte de Rodolphe Bringer au titre prometteur : « Ce qu’aurait pu être l’année mil neuf cent vingt-deux ». En apparence, il s’agit d’un bilan satirique de fin d’année, exercice classique pour le journal. En réalité, Bringer signe un pamphlet sur l’immobilisme politique et la bêtise ambiante d’une France épuisée par la guerre et paralysée par son goût du vernis officiel.

Nous sommes à la fin d’une année marquée par la montée du franc nationaliste, les préparatifs de l’occupation de la Ruhr et le retour de Raymond Poincaré à la tête du gouvernement (décembre 1922), dans une atmosphère de revanche économique et morale. Bringer, lui, fait mine d’imaginer une autre 1922 — celle qu’on aurait pu vivre “si tout s’était passé comme prévu”. Et bien sûr, tout va de travers : Poincaré “refuse énergiquement de renverser Briand”, Le Trocquer “donne des ordres et des coups de sifflet”, et Millerand, président de la République, “reste chez lui” pour ne pas dépenser l’argent des contribuables. Chaque événement réel est retourné en farce, chaque figure de pouvoir réduite à un tic ou une manie.

Bringer déploie un humour d’autant plus efficace qu’il s’abrite derrière la forme du récit rétrospectif : “Reportons-nous en arrière et récapitulons.” Ce ton professoral, imitant la chronique sérieuse, accentue le contraste entre la grandiloquence du style et la vacuité des faits. Les “tri-centenaires”, les “médailles”, les “grands discours à la Chambre” s’enchaînent comme dans une comédie bureaucratique. La politique se confond avec le théâtre — au point qu’on célèbre Molière pour avoir su “honorer tous ces p… et ces m…”, selon une citation imaginaire d’un député enthousiaste.

Le tableau que dresse Bringer est celui d’un pays figé dans ses symboles. Tandis que la Ruhr s’annonce à l’horizon comme une conquête imminente, les héros de 1922 sont occupés à inaugurer, discourir ou trafiquer des décorations. La satire touche aussi la presse, les moralistes, les poètes domestiques (Mme Bessarabo, “Héra Mirtel”), et jusqu’à l’Église, qui “élève les jeunes lévites” en oubliant les “prisonniers bolchevistes”. Sous le rire, le Canard fait entendre un constat amer : la France de 1922 vit encore dans le passé, incapable d’inventer l’avenir.

L’article se clôt sur une chute douce-amère :

“Voilà tout ce qui aurait pu se passer durant cette belle année mil neuf cent vingt-deux. Après tout, il n’y a qu’à se figurer que c’est arrivé, car en ce bas monde tout n’est-il pas qu’illusions ?”

Cette dernière phrase résume tout l’esprit du Canard de l’entre-deux-guerres : un humour désabusé, où la lucidité remplace la colère. À travers la dérision de Bringer, c’est le bilan d’une Troisième République à bout de souffle qui s’écrit : des ministres interchangeables, des crises interminables, une économie en panne, et la tentation du repli nationaliste — celle-là même qui conduira, quelques jours plus tard, à l’occupation de la Ruhr.

Dans ce faux calendrier, Bringer ne dresse pas seulement la chronique de 1922 : il expose, avec un humour au scalpel, les symptômes d’un mal français — l’illusion politique comme système de gouvernement. Derrière le rire, le Canard enchaîné livre un diagnostic qui, un siècle plus tard, résonne encore étrangement juste.