N° 165 du Canard Enchaîné – 27 Août 1919

N° 165 du Canard Enchaîné – 27 Août 1919

89,00 €

En stock

Le premier trait de Guilac

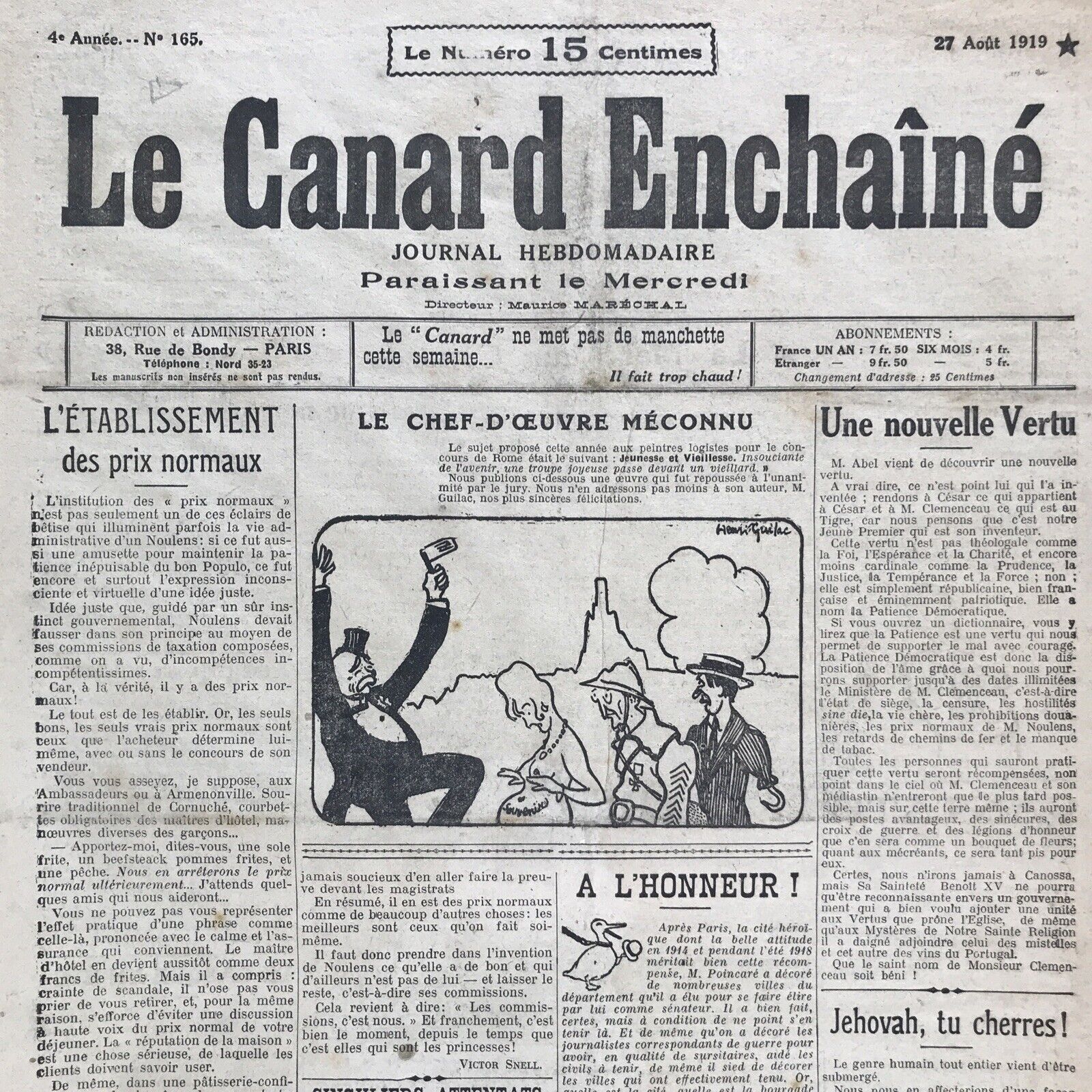

Le 27 août 1919, Henri Guilac signe son premier dessin dans Le Canard enchaîné.

Sous le titre ironique « Le chef-d’œuvre méconnu », il croque Clemenceau, vieillard exultant, face à une jeunesse brisée : une femme enceinte marquée « souvenir », un mutilé et un soldat au regard vide. En un trait, Guilac dit tout de l’après-guerre : le triomphe politique des vieux, payé par le sacrifice des jeunes. Ironie du sort, l’édition précise : « Pas de manchette cette semaine, il fait trop chaud ». Six ans plus tard, c’est Guilac qui fixera définitivement les canards en manchette.

👉 Découvrez dans notre blog comment Guilac, dès son premier trait, a croqué la gueule de bois d’une génération sacrifiée.

L’établissement des prix normaux

Le 27 août 1919, Victor Snell s’amuse des « prix normaux » inventés par le ministre du Ravitaillement, Étienne Clémentel puis Noulens. Derrière cette usine à gaz administrative censée calmer la grogne populaire, Le Canard rappelle avec ironie que le seul prix normal, c’est celui que fixe le client… surtout quand il est prêt à hausser le ton. Entre sole frite et tarte aux pommes, Snell croque une France où les consommateurs doivent défendre leur assiette comme d’autres défendraient leur patrie. Une leçon de marché libre, version satirique.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

L’article de Victor Snell, publié le 27 août 1919 en une du Canard enchaîné, illustre parfaitement la manière dont le journal maniait la satire pour tourner en dérision la politique économique d’après-guerre. Le sujet du jour : l’institution des « prix normaux », invention du ministre du Ravitaillement, Alexandre Noulens, censée tempérer les flambées de prix qui étranglaient la population.

La Première Guerre mondiale avait laissé la France exsangue, avec un ravitaillement chaotique et une inflation galopante. Dans ce contexte, l’idée d’un contrôle étatique des prix semblait séduisante. Mais, comme le note Snell, elle devint vite une farce : des commissions d’évaluation, truffées « d’incompétents ou d’incompétentissimes », étaient censées établir ce qu’il en coûtait « normalement » pour un repas, une denrée, une pâtisserie. Le Canard y voit un symptôme : celui d’un pouvoir qui croit calmer la colère du peuple par des artifices administratifs.

Snell inverse alors la logique et entraîne son lecteur dans une démonstration par l’absurde. Les seuls prix normaux, écrit-il, sont ceux que le client fixe lui-même, quitte à provoquer esclandre et solidarité dans un restaurant ou une pâtisserie. La scène est savoureuse : le consommateur commande une sole frite, un beefsteak et une pêche, puis annonce au maître d’hôtel qu’il « arrêtera le prix normal ultérieurement ». L’effet comique tient dans la confrontation : le serveur, craignant le scandale, n’ose s’opposer, et l’assistance finit par donner raison au client.

Mais derrière la plaisanterie, une critique plus profonde se dessine. Les « prix normaux » de Noulens ne sont pas faux en principe : ils traduisent le besoin d’une régulation face aux abus du marché. Pourtant, leur mise en œuvre tourne au ridicule, car elle déresponsabilise les acteurs et confie à des commissions lointaines ce qui devrait être l’affaire du terrain. Snell conclut : « Les commissions, c’est nous ! », restituant au consommateur une souveraineté que l’État semblait vouloir capter.

Ce texte s’inscrit dans une veine classique du Canard de l’époque : moquer les bricolages administratifs qui, sous couvert de sérieux, dissimulent une impuissance face aux réalités économiques. En août 1919, la vie chère est au cœur des préoccupations, et Snell parvient à transformer cette angoisse sociale en un sketch où le client, armé de sa voix et de son culot, devient l’arbitre du marché.

Ainsi, l’article conjugue humour et pédagogie politique. Le rire naît de la mise en scène – une dispute sur le prix d’une tarte – mais il révèle aussi une vérité : dans la France de l’après-guerre, le fossé entre les promesses gouvernementales et le vécu des consommateurs ne cesse de s’élargir. Une satire d’une étonnante modernité.