N° 185 du Canard Enchaîné – 14 Janvier 1920

N° 185 du Canard Enchaîné – 14 Janvier 1920

89,00 €

En stock

Un homme célèbre

Dans un « conte du Canard » au vitriol, Roland Catenoy raconte l’ascension invraisemblable d’un cabaretier de banlieue, devenu « homme célèbre » par la magie de l’ivresse collective et des phrases creuses. Le sieur Bouvais, patron de bistrot loquace, se voit propulsé sur la scène politique grâce à ses tirades amphigouriques et au culot d’un soir de beuverie. Entre caricature de l’éloquence parlementaire et satire de la crédulité populaire, Le Canard déchaîné signe ici un tableau féroce de la République de l’entre-deux-guerres, où les bouges de quartier deviennent écoles de tribuns et où les promesses électorales ne valent pas mieux qu’un fond de tonneau.

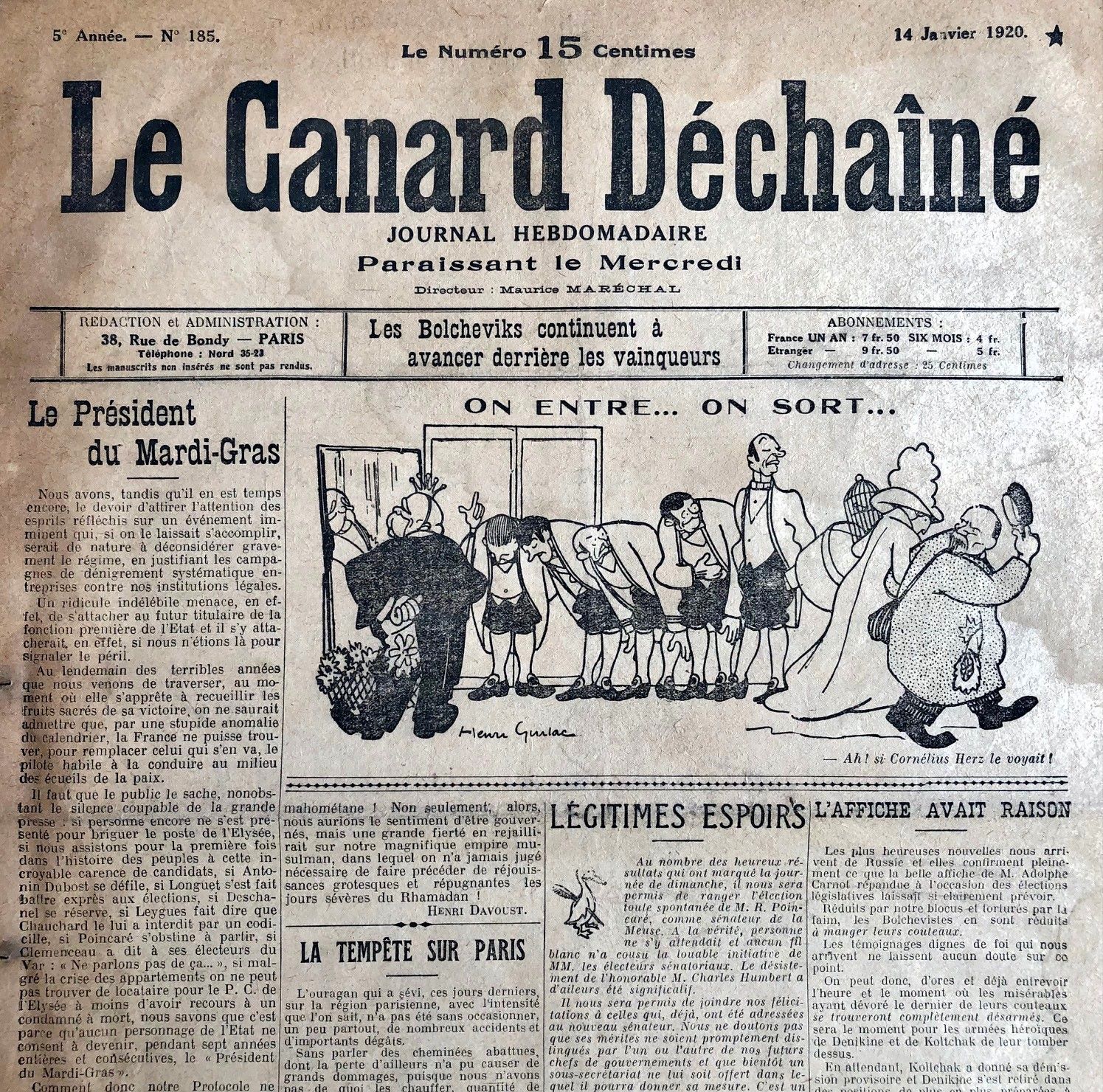

On entre…On sort, dessin de Henri Guilac – Comme Madame Mesmin, dessin de Calvo –

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Le texte de Roland Catenoy, publié dans l’édition du 14 janvier 1920 sous le titre Un homme célèbre, relève du « conte du Canard », un genre hybride entre fable et reportage satirique. L’auteur met en scène un personnage haut en couleurs, Bouvais, marchand de vins de banlieue, dont le débit enfumé se transforme en antichambre politique. Derrière son zinc, gilet sur le dos, manches retroussées et casquette vissée sur le crâne, il abreuve ses clients autant de mots que de piquettes, et ses logorrhées grandiloquentes deviennent le ferment d’une notoriété inattendue.

Ce cabaretier hâbleur, prompt aux métaphores bancales et aux formules interminables, se retrouve bientôt porté aux nues par une clientèle avinée, qui voit en lui un tribun. Catenoy décrit avec jubilation cette mécanique du faux charisme : plus ses phrases sont creuses, plus elles impressionnent, plus sa réputation grandit. Dans la France de l’immédiat après-guerre, où les querelles parlementaires et les scandales éclaboussent la Chambre, l’idée qu’un patron de bistrot puisse devenir « un homme politique » n’a rien d’impossible — et c’est précisément ce qui nourrit la charge ironique.

L’épisode décisif intervient lorsqu’un soir, en pleine discussion sur les élections, Bouvais se laisse emporter par la verve de ses clients. Il finit par improviser un « programme », sorte de bric-à-brac oratoire sans queue ni tête, mais que la salle acclame comme une révélation. Rapidement, son nom circule, on le réclame dans les réunions publiques, et l’ivresse collective se mue en soutien politique. Même l’autorité préfectorale s’en inquiète : preuve que la farce touche un point sensible.

Catenoy ne s’arrête pas au seul portrait de ce tribun de zinc ; il élargit la charge à la société tout entière. La presse, dit-il, s’empare de l’affaire et relaie la mystification, tandis que l’Assemblée, moquant à peine cette intrusion, révèle par contraste sa propre vacuité. Les invectives échangées à la Chambre, les « tumulte », les rappels à l’ordre décrits dans l’article, ne sont que l’écho amplifié de ce qui se joue déjà dans les bistrots : une éloquence creuse, des promesses creuses, un théâtre creux.

Le « conte » prend alors valeur de parabole politique. Bouvais, figure inventée mais ô combien plausible, incarne la capacité du verbe creux à séduire et à hisser n’importe quel bateleur au rang d’« homme célèbre ». La satire de Catenoy vise moins un individu qu’un système : celui d’une République où les foules acclament des tribuns improvisés, où la politique se confond avec la beuverie collective, et où la célébrité ne repose que sur le vacarme et l’illusion.

Un siècle plus tard, cette fable garde une résonance troublante. Elle illustre la puissance du verbe sur le réel et rappelle, non sans malice, que la frontière entre cabaret et Chambre n’a jamais été si mince.