N° 30 du Canard Enchaîné – 24 Janvier 1917

N° 30 du Canard Enchaîné – 24 Janvier 1917

89,00 €

Rupture de stock

Les Ribaudes

Dans son édition du 24 janvier 1917, Le Canard enchaîné publie « Les Ribaudes », une chronique féroce de Pierre Meudon. À travers la description d’un village d’Argonne, le journal dénonce la prolifération des mercantis et des femmes transformées en marchandes de vin frelaté et en pourvoyeuses complaisantes pour les poilus. Le tableau est volontairement outré : pinard coupé, fromages plâtrés, sourires douteux et corps fatigués. Derrière la verve satirique, une critique sociale se dessine : l’arrière profite parfois de la guerre autant qu’il la subit, et le Canard choisit de révéler ces petites compromissions à travers le grotesque.

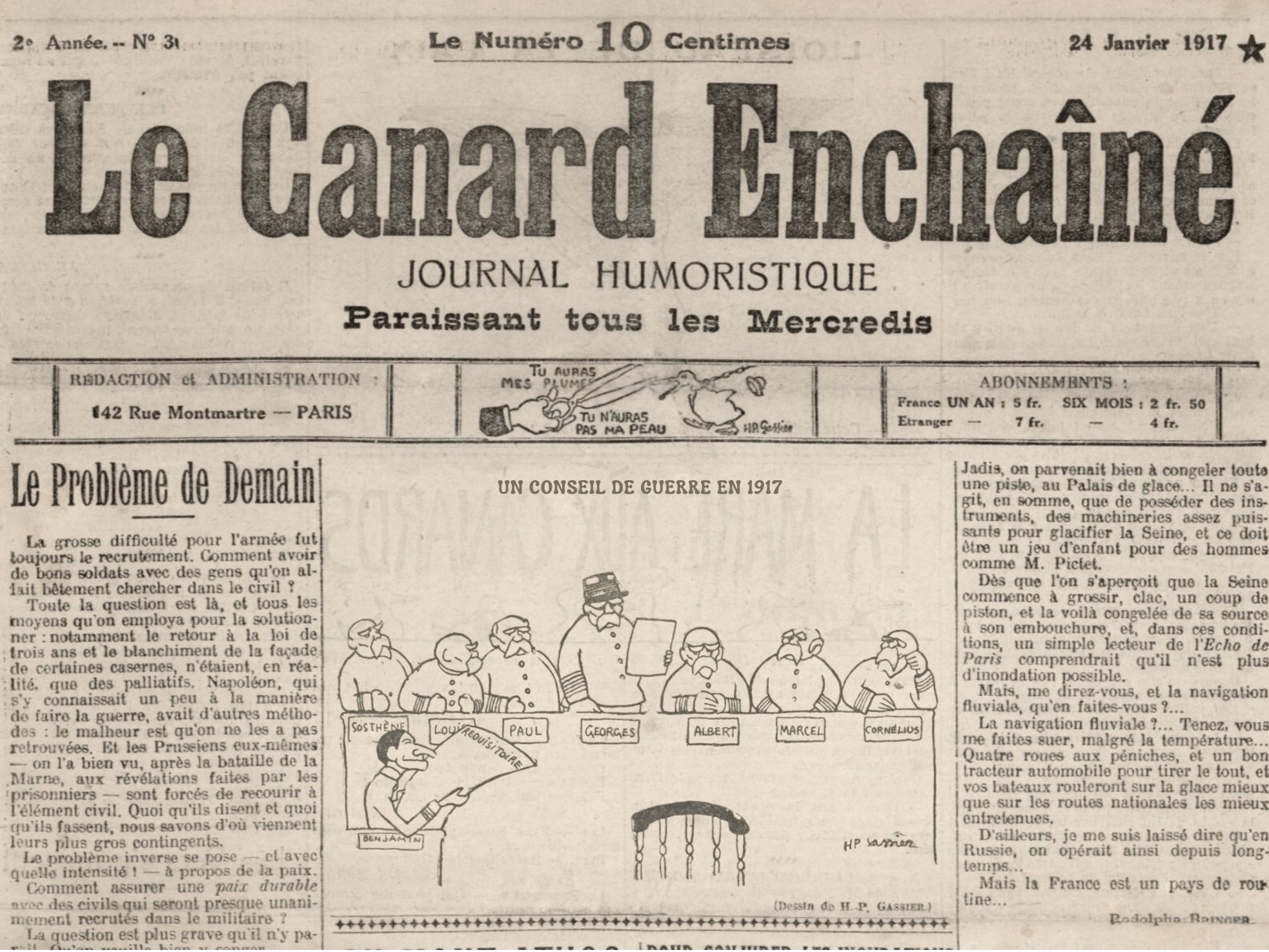

Le dessin de H-P Gassier, publié à la Une du Merle Blanc dans son édition du 16 Août 1919 s’avère probablement « recyclé ». Son titre original est « un conseil de guerre en 1917 », et aurait eu parfaitement sa place dans ce numéro du Canard…

Il s’agit probablement du dessin victime de la censure, que nous reproduisons ici, au travers d’un photomontage, à la place qui aurait du être la sienne.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

Rupture de stock

Le 24 janvier 1917, Le Canard enchaîné publie « Les Ribaudes », un texte signé Pierre Meudon. L’article plonge le lecteur dans un village d’Argonne, à proximité immédiate du front, où prospèrent mercantis et cabaretières.

La description est sans pitié. Les commerçants proposent aux soldats un vin frelaté, du chocolat qui ressemble à de la brique, du beurre qui n’est que graisse. Quant aux femmes, vieillies et abîmées par la misère, elles se déguisent en « petites filles » pour appâter les poilus. Jupes courtes, bas roses, cheveux huileux : le contraste entre l’apparence et la réalité est souligné avec cruauté. L’image de ces « ribaudes » est volontairement caricaturale : silhouettes mal fardées, gestes mécaniques, avidité sans vergogne.

Au-delà du pittoresque, le texte révèle une réalité dérangeante : la guerre génère des économies parallèles où certains profitent de la détresse des combattants. L’armée ferme parfois les yeux, les poilus y trouvent un réconfort immédiat, et tout un marché se développe dans l’ombre des tranchées. En racontant cette scène avec une ironie grinçante, le Canard rappelle que le patriotisme coexiste avec la combine et la cupidité.

Le texte de Pierre Meudon ne cherche pas l’objectivité mais l’effet satirique. L’exagération, les détails sordides et les dialogues taillés à la serpe transforment cette chronique en charge sociale. Elle illustre bien la ligne du journal : derrière l’humour et le grotesque, une volonté de dénoncer ce que la grande presse ignore ou tait.

Avec « Les Ribaudes », le Canard enchaîné confirme sa capacité à mêler observation sociale et verve satirique, en montrant que la guerre ne révèle pas seulement l’héroïsme, mais aussi les petites compromissions et la misère humaine.

Le mercanti dans la culture de guerre (1914-1918)

Qui sont les mercantis ?

Le terme « mercanti » désigne, pendant la Grande Guerre, les petits commerçants ou colporteurs installés près du front, qui profitent des besoins des soldats pour leur vendre vin, nourriture, tabac ou objets divers. Ces transactions sont souvent entachées d’abus : prix exorbitants, produits frelatés, tromperies éhontées.

Une figure honnie

Dans la presse, les mercantis deviennent rapidement des boucs émissaires. On les accuse de s’enrichir sur le dos des poilus, de spéculer sur la souffrance et de trahir l’esprit de solidarité nationale. Leur caricature est celle du vendeur sans scrupules, au sourire avide et aux mains sales, écoulant pinard coupé à l’eau et denrées avariées.

Les mercantis et les femmes

À cette figure masculine s’ajoute son pendant féminin : cabaretières ou débitantes de vin, parfois assimilées à des « ribaudes ». Dans l’imaginaire satirique, elles cumulent cupidité et séduction équivoque, transformant leur commerce en double exploitation des soldats : économique et sexuelle.

Un enjeu social et moral

Au-delà des clichés, la présence des mercantis révèle un problème réel : l’armée n’était pas toujours capable d’assurer un ravitaillement suffisant, et ces commerces remplissaient une fonction parallèle. Mais la critique des mercantis exprime aussi une angoisse morale : comment préserver le patriotisme et la dignité dans un contexte où la guerre alimente trafics et compromissions ?

Pourquoi le Canard s’en empare

En publiant des chroniques comme « Les Ribaudes », Le Canard enchaîné met en scène cette figure honnie pour en tirer un effet satirique. Le mercanti et sa complice deviennent des personnages grotesques, symboles de l’arrière indigne. Cette dénonciation, à la fois drôle et cruelle, permet au journal de se poser en défenseur des poilus, contre ceux qui les exploitent jusque dans les villages proches du front.