N° 328 du Canard Enchaîné – 11 Octobre 1922

N° 328 du Canard Enchaîné – 11 Octobre 1922

79,00 €

En stock

11 octobre 1922 : Le Troquer couche la République

Le Canard raille le progrès « sur la banquette »

Le ministre des Travaux publics fête l’inauguration d’une innovation majeure : la première « couchette de troisième classe ». De quoi célébrer l’égalité par le sommeil — ou presque. Jules Rivet et Henri Guilac transforment la cérémonie en comédie ferroviaire où la République, entre deux cataclysmes, cherche encore la bonne position. Une satire savoureuse des grands discours sur le « progrès social »… allongés de préférence.

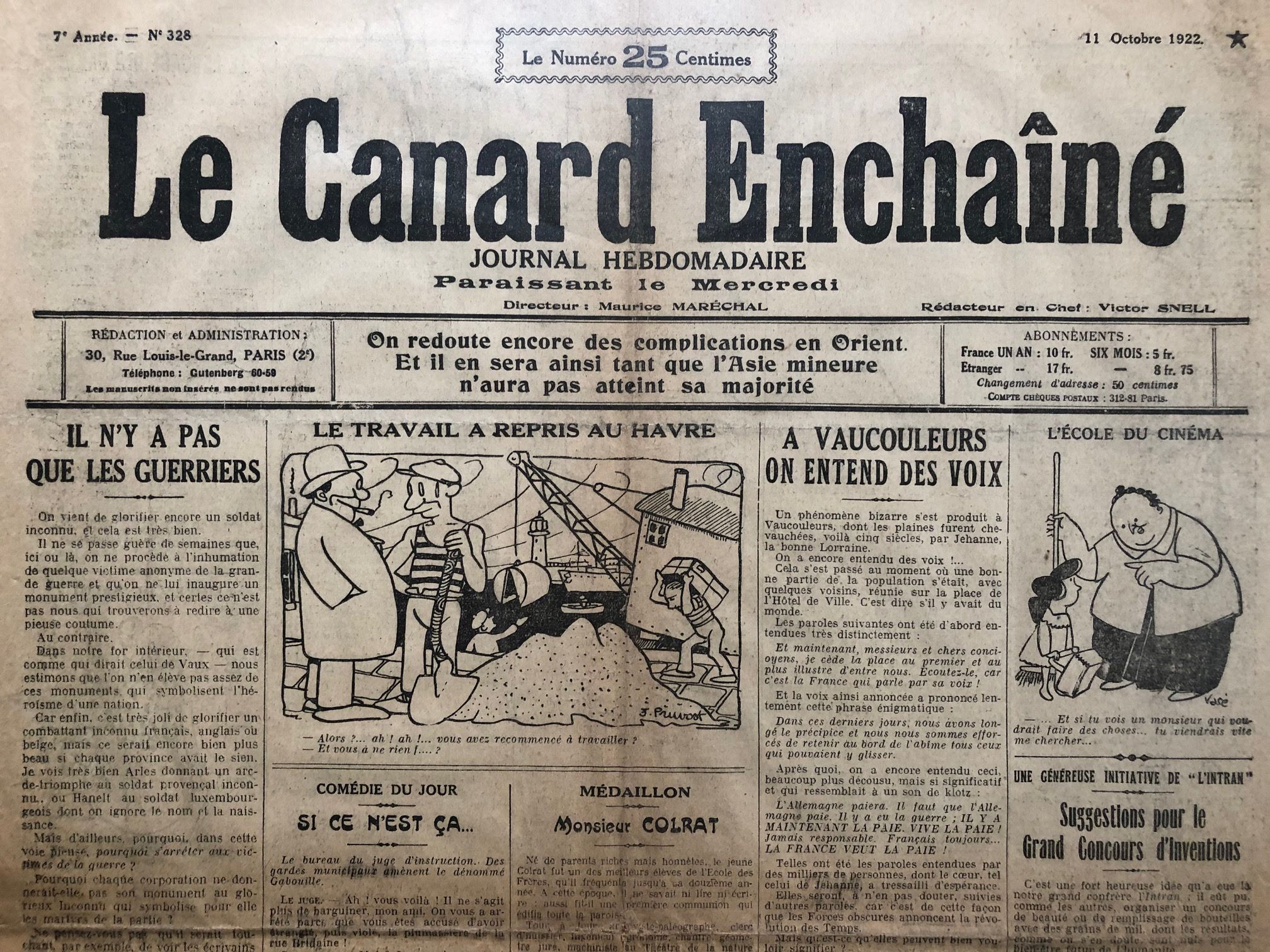

Le travail a repris au Havre, dessin de Pruvost.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

À lire l’édition du 11 octobre 1922, on sent que Le Canard enchaîné s’amuse follement de la France officielle qui, pour un rien, se drape dans le protocole. Cette semaine-là, Jules Rivet chronique avec un humour pince-sans-rire ce qu’il appelle une « date historique » : l’inauguration de la première couchette de 3e classe. Tout un symbole d’un progrès… à plat.

Sur le quai de Montparnasse, le ministre des Travaux publics et des catastrophes, Yves Le Trocquer, supervise personnellement la présentation de cette merveille de modernité. L’homme, déjà moqué par le journal pour son goût des inaugurations ferroviaires et son air de technocrate appliqué, se prête ici à une scène d’anthologie : montant avec précaution sur la couchette expérimentale, il finit par s’y étendre — sous les rires du public et la plume acérée du Canard. Le décor est planté : toute une administration s’incline devant une invention censée rapprocher la République du peuple… sans jamais vraiment s’y asseoir.

Rivet, fidèle à son style, transforme l’événement en vaudeville bureaucratique. Chaque geste du ministre, chaque exclamation de ses collaborateurs devient matière à caricature. La cérémonie tourne à la farce, et la « banquette » d’essai devient une métaphore du progrès de la IIIe République : un peu branlant, un peu bruyant, mais toujours convaincu de son importance. « Rien de plus facile que de s’y coucher », proclame Le Trocquer. Encore faut-il, ironise le chroniqueur, ne pas s’y casser la figure.

En première page, un court billet annonce fièrement que « les wagons-couchettes seront perfectionnés », accompagné d’un dessin d’Henri Guilac représentant une luxueuse cabine à rideaux et baignoire — un fantasme d’ingénieur pour troisièmes classes rêvant de première. Le texte, faussement sérieux, félicite le caricaturiste pour son « dévouement à la chose publique » et assure qu’avant de mourir dans une catastrophe, le voyageur pourra du moins s’endormir « dans ce lit somptueux ». L’art du Canard consiste précisément à mêler l’éloge et la pique, à feindre la gravité pour mieux pointer l’absurdité.

Historiquement, le trait n’est pas gratuit : en 1922, la France tente de se moderniser tout en pansant ses plaies d’après-guerre. On célèbre la technique comme un remède au mal national. Le Trocquer, polytechnicien énergique, incarne cette République gestionnaire qui veut prouver qu’elle avance. Le Canard, lui, rappelle que les grandes innovations administratives sont souvent des gadgets symboliques : les wagons-couchettes ne changeront rien à la condition des cheminots ni à la misère des troisièmes classes, mais donnent à la presse officielle un prétexte de cocorico.

Rivet joue avec cette comédie du progrès à la française : tout est affaire de « commissions », de rubans coupés, de ministres qu’on applaudit pour avoir testé le confort populaire sans jamais vraiment y dormir. Quant à Guilac, il parachève la charge : son dessin de « wagon-tombeau », où le voyageur pourra reposer dans des odeurs « légères et profondes », résume à lui seul le pessimisme joyeux du Canard : sous la IIIe République, l’avenir avance en sifflant — mais toujours sur une voie de garage.

💡 À retenir : dans le Canard du 11 octobre 1922, l’humour ferroviaire de Jules Rivet et la malice graphique de Guilac donnent une leçon d’histoire sociale : le progrès, en France, s’inaugure plus vite qu’il ne roule.